Retour sur Shakespeare im Park, Strength and Health March à l'English Theater Berlin. Par Antoine Hummel & Jacques Pradillon.

D'une tentative

postdramatique

Nous avons participé à la Ten-Minute-Play Competition organisée chaque année par l’English Theatre Berlin. Notre texte (Lass die Nutten tanzen) a été sélectionné avec 4 autres, par 3 membres du collectif Shakespeare im Park (Katrin Beushausen, Maxwell Flaum et Brandon Woolf) et joué 7 fois, entre le 8 et le 16 mars 2013, par ce même collectif sous le titre Strength and Health March. Après les représentations, nous avons proposé à Brandon Woolf et Maxwell Flaum de s’entretenir avec nous, à partir de questions nées du travail autour de la pièce et de nos impressions de spectateurs. Sans réponse de leur part, nous avons décidé de formuler une réponse à nos propres questions. On a bien sûr l’impression d’avoir trop écrit pour une si petite affaire, de s’être construit une jambe en titane après un mauvais coup sur le petit orteil. Tiens, reprenez une crêpe.

Antoine Hummel & Jacques Pradillon

I/ FACTUAL GRINDER

LE COLLECTIF SHAKESPEARE IM PARK

Shakespeare im Park est un collectif qui produit des pièces multilingues et les joue généralement en plein-air. Strength & Health March est leur première production dans un espace fermé. Leur approche du texte théâtral est très libre, dans la tradition du Regitheater. Nous n’avons jamais vu leurs pièces antérieures.

LE CONCOURS

Le principe du concours n’est pas vulgaire pour l’amateurisme dont il teinte forcément les propositions, c’en serait même l’aspect le plus sympathique, mais pour la position d’emblée patronnante que se donne le commanditaire, qui fait semblant de ne pas voir dans ces propositions des contributions pleines et entières à la programmation d’un lieu, à l’œuvre d’un collectif. Sur le site de l’English Theatre, avec le directeur artistique duquel nous avons eu un rapport chaleureux, l’invitation à participer à la compétition confirme malheureusement la tendance navrante d’un lieu, d’une scène, d’une institution, à se vivre comme un prestataire de service :

A wonderful opportunity for new and emerging writers to have their work read by theatre professionals as well as the chance for the 5 finalists to engage in their work being produced, from inception to stage. [1]

La merveilleuse opportunité est toute à l’avantage de l’écrivain émergent, ce type qu’on imagine au moins autant acharné à pousser son œuvre qu’à travailler à son émersion. Nous n’avons lu nulle part que cette compétition pouvait être, aussi, une merveilleuse opportunité de découvrir des textes écrits hors du circuit connivent des commandes. C’est pourtant le cas, et l’éventuel critère d’imperfection technique de ces textes (leur inconscience vis-à-vis des contraintes de la réalisation par exemple, ou leur ignorance du statut du texte dans le théâtre dit contemporain), est en tant que tel révélateur de la vocation du concours à valider des formes qui, sans cela, seraient vouées à l’amateurisme.

L'ÉCRIVAIN ÉMERGENT

D’où émerge un écrivain émergent ? Quel est le nom de l’indifférencié d’où on le voit sortir ? Émerger est-il une procédure bureaucratique, une réalisation technique, ou la condition littéraire équivalente à celle du touriste hollandais qui s’échoue, bedonnant d’eau, sur une plage de Phuket ? Est-ce qu’émergent désigne le niveau le plus bas sur l’échelle d’une carrière ?

Le terme exprime à nos yeux le rapport le moins aimable d’une scène à son texte, un rapport de convenance. Le besoin d’écrire immédiatement le scénario économique de ce qui survient, selon un plan de production qui se pose en critère du partageable, est l’indice le plus irrecevablement naturaliste du marché : un écrivain émergent, pas moins qu’un pays émergent, est le nom dont on veut bien honorer celui qui s’assoit à la table.

L’emploi de l’expression à l’entrée du projet, même s’il ne constitue qu’un détail publicitaire, nous amuse et nous défie comme une consigne aux douanes. On peut constater pour finir que son pendant, l’écrivain émergé, n’a pas le même succès.

LE THÈME

Le thème du concours est ainsi formulé : Berlin Was Yesterday: Expatriate Traffic from the Kaiser to Kotti. Il inspire modérément ; le collectif Shakespeare im Park nous assure n’avoir reçu qu’une quarantaine de contributions (80 en 2012, 30 en 2010 selon cet article [DE]). Convenons de la difficulté de devoir en choisir cinq, et de travailler avec les auteurs de ces textes comme si on trouvait à chacun des qualités.

Si la formulation du thème est énigmatique, celle du titre est plutôt curieuse : Strength and Health March. À moins qu’une référence nous échappe : il ne semble manifester aucune distance avec l’objet de son ironie (on suppose qu’il s’agit du programme d’un fitness center, ou du titre de son mensuel). Le teaser de la pièce est lui plutôt obscur :

Five new pieces have been selected to form one closed-circuit loop of teeth grinding, bone bending, flat out hoofing-it through 15 cherry nooks and crannies of tender proscenium-sirloin and leaky backstage-gut. This is no Schabernack! Just as Frederick the Great dunked strapping young Dutchmen into his mud-swamped Prussian backwater to erect a delightful Baroque period French knockoff and characterized it “Frederician Rococo,” ETB is bringing in big, bulging guns for its fourth annual Ten Minute Play Competition. So put down the pot-stickers and hoist up your dumbbells for seven evenings of performance, all of which look even better in the buck. [2]

Lisant ça, on attend un projet baroque, porté par des corps à l’organicité proliférante (comme pourraient en témoigner les corps nus de l’affiche (fig 1)), et le spectacle propose une variation déroutante de cette esthétique (goinfres fonctionnels au jeu ironiquement hiératique).

NOTRE TEXTE

On a écrit Lass die Nutten tanzen en trois jours, après que Brina Stinehelfer (actrice et coproductrice d’Exposure Berlin) nous ait signalé l’existence de ce concours. On a considéré la rédaction de LdNt comme une merveilleuse opportunité de premier travail en commun, en vue d’un projet plus vaste et plutôt francophone, Schlob, qui serait, pour résumer, un "répertoire de gestes" (Brecht) et de "situations de langage" (Barthes via Adamov). Schlob serait la reprise d’une langue devenue pour nous minoritaire (le français), exercice au cours duquel apparaissent plus évidentes les postures et conventions qui la déssèchent. Ou simplement quelques-uns de ces "jeux de rôles secrets" dont parle Brecht dans son Journal de travail :

Die Gelegenheiten aufsuchen, wo im täglichen Leben Theaters gespielt wird. In der Erotik, im Geschäfstleben, in der Politik, in der Rechtspflege, in der Religion usw. Man müßte die theatralischen Elemente in den Sitten und Gebräuchen studieren. […] Aber dazu müßte das alltägliche Theater studiert werden, das die Individuen ohne Publikum machen, das geheime “eine Rolle spielen”. [3]

Lass die Nutten tanzen est une scène dialoguée, de facture classique, entre un turc berlinois de langue allemande et un truc international de langue pas-grand-chose. Les deux idiomes (allemand local fainéant et anglais global fainéant) sont truffés d’incorrections. Pour faire vite, les indications scéniques et de jeu dessinent des rapports entre les deux acteurs que la faiblesse et la banalité de l’interaction verbale contribuent à miner. Gestes et paroles se tiennent sur une ligne de familiarité incertaine qui ne trouve sa résolution qu’anecdotiquement, à la toute fin de la séquence, quand on s’aperçoit que tous deux sont des habitués du kneipe : le premier habite au-dessus, et se plaint du tapage fait par celles qu’il appelle Nutten (“putes”), que l’autre fréquente régulièrement. Or on ne sait jamais si “putes” désigne dans la bouche du premier des voisines à la sexualité marchande ou des voisines à la sexualité frénétique mais gratuite. Une série de petits quiproquos vient alimenter cette indécidabilité globale, qui est comme une façon de jouer avec la dramatique éculée d’un théâtre du suspens situationnel, c’est-à-dire d’un théâtre de l’amant dans le placard, alors que l’essentiel se joue sur le plan des postures, des gestes et de leur exécution pantomimesque (délié extrême/technicité extrême ; hygiénisme, netteté, maniérisme/incurie, confusion, frustesse). Nous reproduisons dans la colonne de droite les courtes notes soumises à la production concernant les personnages (et qui ont été déclamées au même titre que le reste du texte).

LES AUTRES TEXTES

Malgré nos demandes répétées, on ne nous a jamais proposé de lire les autres textes sélectionnés. Voici ce que nous en avons retenu.

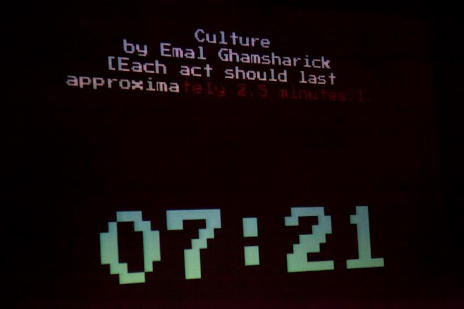

Culture (Emal Ghamsharick -- fig 2) Le texte d’Emal a une dimension morale, plus précisément parabolique (brièveté, répétitions légèrement différentes d’une même configuration — sorte de Trois Petits Cochons contemporain —, présence d’attributs quotidiens symbolisés, présence d’un arbre et de ses semeurs cyniques, thème contrarié du festin, allégories comparées etc.). Brecht voit dans la parabole le mode du théâtre (épique, notamment) par excellence, qui active des sortes de “temporalités” affectives et critiques. En ce sens, avoir fait de son texte le moteur du reste de l’installation paraît lumineux. Une famille (turque, puis arabe, et enfin allemande) prépare le repas dans des tenues semi-traditionnelles (attributs comme la barbe, la moustache, le foulard, l’écharpe de supporter) et noie uniformément son repas dans le ketchup et la mayo. À la fin, une famille de hipsters (sans attributs particuliers sauf un écran d’ordinateur surmonté d’une pomme) hurle à l’unisson : “Culture, hahahahaha” pendant plusieurs minutes. Cette pièce nous a semblé brillante par certains aspects, mais elle consolide aussi l’idée d’une “différence” majeure, d’une différence de sphère (par rapport aux modes rituels, même appauvris et trempés dans le ketchup) entre ceux qui, d’une part, pratiquent des référents culturels anciens, localisés, même si devenus dérisoires et décoratifs, et d’autres, purs déracinés, communiant autour d’une nature au rabais. En termes plus directs, il y a dans cette pièce un aspect un peu réactif, qui réinvestit l’idée d’une ligne de partage entre ceux qui se noient dans leur ketchup et ceux qui ont le choix d’y nager.

Physical Exercises (Marie Hoffmann) ; Fluffers (Harvey Rabbit) Deux pièces dialoguées dont on n’a rien saisi, probablement comme la majorité des spectateurs. C’est aussi sûrement ainsi qu’a été reçu notre texte (qui a en plus le désavantage, dans la configuration de la pièce, d’être multilingue). Physical Exercises semble être le texte d’une consultation médicale. Il y est aussi question de guérison et d’optimisation du corps, sur fond post-DDR. Fluffers, d’après le blog de son auteur, est un dialogue entre deux female sex workers. On comprend qu’il y est peut-être question de chirurgie esthétique.

Symphony of Everyday Life (Claire Delaby et Alberto di Gennaro) Le texte de Claire et Alberto est un cut-up de chatlog, qui inclut des images. Il est visuellement divisé en trois colonnes, qui correspondent à trois voix distinctes. C’est un compost peu dense de propos quotidiens, sybillins, banals, qui forme une suite rythmique d’énoncés désabusés (sorte de réceptacle de l’actualité), et finalement, parce que certains sont répétés (essentiellement pour leur qualité sonore), un ensemble de signes autonomes (on remarque que le sifflement qui revient dans ce texte est la seule didascalie performée de l’ensemble).

À part le texte d’Emal, que nous avons travaillé parce qu’il était l’objet de notre interprétation dans les chiottes, et le texte de Claire et Alberto, qui contient peu de mots et permet donc dans la configuration proposée une saisie relativement confortable, les textes ne subsistent dans notre souvenir que dans leur dimension la plus platement thématique. Ce qui pose quand même problème, pour une pièce dite postdramatique.

LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE

Dès le premier rendez-vous avec Shakespeare im Park et les autres auteurs, au Kanal (atelier collaboratif de la Weisestrasse, à Neukölln), Brandon Woolf et Maxwell Flaum — après avoir recueilli autour d’un article du New York Times notre rejet commun des clichés habituels sur la paresse des créatifs expatriés à Berlin — nous exposent le projet de production en ces termes :

-- Scénographie ambulatoire et contagieuse : l’English Theater sera occupé de son lobby à ses chiottes, et la scène principale ne sera qu’un lieu de la représentation parmi d’autres, qui communiqueront avec elle spatialement et dramatiquement (dans le langage du théâtreux postdramatique, on dit they will all make sense together).

-- Les textes reçus seront projetés littéralement dans leur état de fichier, sans que les indications scéniques soient autrement interprétées, autrement traitées que comme partie du texte théâtral, sur un mur du théâtre, et selon un mode de projection et de défilement emprunté au karaoké.

-- Les auteurs occuperont les toilettes du théâtre, transformées en culture kitchen, et s’occuperont eux-mêmes à cuisiner pour les acteurs ; ils seront filmés et leur affairage projeté sur une télévision dans le lobby.

-- Les acteurs, au nombre de trois, joueront une scène en quatre rounds d’eating competition à la Rodrigo Garcia (fig 4), habillés en haltérophiles grotesques et bigarrés. l’absurdité de l’objet de cette compétition faisant écho à l’absurdité de la writing competition).

-- L’équipe de production (Brandon Woolf, Maxwell Flaum, Alberto Di Gennaro) lira les textes projetés à la vitesse assignée par l’algorithme de karaoké pour faire durer chacun d’entre eux exactement 10 minutes. (fig 5)

-- La disposition de la salle offrira le moins d’occasions possibles de s’asseoir, les gradins seront recouverts de coques d’arachides (devenant une peanut gallery — nom du poulailler en anglais) ; il y aura un petit aspirateur sans fil arpentant le lobby orné d’un drapeau du sponsor (Curry 36, imbiss historique du quartier), et des aspirateurs-balais debout ou suspendus au plafond de la salle principale, qui s’activeront entre deux textes.

Le tout est timé à la seconde près. Les dix minutes de chaque pièce sont découpées en 4 x 2’30.

Après ce premier rendez-vous nous sommes soulagés (jusqu’à l’enthousiasme) de ne pas tomber sur des théâtreux naturalistes. On parle brièvement d’ajouter neuf chiens à la liste des personnages, qu’un sursaut de raison avait censurés au moment de l’écriture. On a surtout l’impression que les termes du deal sont ouverts, et qu’il y aura de la place pour les suggestions, pour un travail d’adaptation en commun, et ça tombe bien, c’est précisément la raison de notre participation au concours.

Fig 1. L’affiche de Strength and Health March (“Various Ladies”, Mark Mulroney, 2012)

Strength and Health March inclut Symphony of Everyday Life de Claire Delaby & Alberto Di Gennaro, Culture de Emal Ghamsharick, Physical Exercises de Marie Hoffmann, Fluffers de Harvey Rabbit, Lass die Nutten tanzen d’Antoine Hummel & Jacques Pradillon (auteurs de cet article). Les pièces sont jouées par Peter Priegann, Sebastian Rein, Errol Shaker, les membres Shakespeare im Park Berlin ainsi que les auteurs. La première a eu lieu le 8 mars 2013, English Theatre Berlin, et les représentations se sont poursuivies du 9 au 12, puis les 14 et 16 mars 2013. Toutes les photos qui suivent, sauf mention contraire, sont d’Olga Baczynska.

Fig 2. L'English Theater Berlin, pendant Strength & Health March

LASS DIE NUTTEN TANZENset & characters list

OKTAY, German guy of turkish origin, in his late thirties or beginning of the forties, seated at a table. In front of him lies a big beer mug with big earlike handles, full of an opaque beverage, a nebulous broth on a Kneipe coaster, probably experiencing the hard knock life. He is poorly dressed, mainly with overused leathers. He’s got lapel badges as military gallons, wears the physical stigmata of his wrecking his own health : mop of hair, nest of laces. He looks shackled, tangled up in something, moves his hands a lot. He’s a bargained talking mime. He’s a kind of an epileptic dog, albeit a tired one.

LESTER, always a bit bleary, always stands, the hips forward, a crooked back, in his hand is a giant oblong cocktail glass; a bouquet-cocktail full of a sort of a thick tomato-carrot juice, with an outrageous tone, from which emerge big celery twigs. An impeccably designed beverage, a concept-drink that denotes health. He is young, controls his appearance: wears an excentric hat, reminding of a pointy helmet, and clothes (anliegende Kleidungen) that evoke the uniform and the overtechnical sports outfit at the same time. A urban combination of overtight ski pants and wide black boots. He’s a neat guy, with perfectly cut hair, clear shaved. He’s got huge glasses, speaks a really bad German, his accent is barely identifiable, but really strong. His body language is discreet, light, but precise. He’s also a kind of a dog, but another kind.

A ROBOT-HOOVER, wireless, remote controlled from backstage, that comes and goes with LESTER.

A KNEIPE, a thick wood table, at which is seated OKTAY. On display are also two or three agonizing plants, cabinets saturated with Hummel figurines (dogs, children) and other random objects (old pirate gun, promotional ashtrays). The wall is covered with football club flags.

A GRANDFATHER CLOCK, of which we can only hear the tick, a bit slower than usual, but sharp and precise.

Fig 2. Le début de Culture d'Emal Ghamsharick, dans Strength and Health March

Fig 3. Lass die Nutten tanzen, dans Strength and Health March

Fig 4. Sebastien Rein, Errol Shaker et Peter Priegann en pleine eating competition

Fig 5. Le choeur, dans le dos et au-dessus du public