Il est d’usage de constater, au moment d’aborder des objets dont on a été amené à faire tant usage (« trousses et imaginaires »), à faire tant usage et si peu de cas qu’ils se sont constitués en « curiosités artistiques », avant de s’élever à la dignité d’« objets d’intérêt » (p. ex. d’« intérêt national », comme Soulages ou Rungis),

il est d’usage de constater que « tout a été dit » à leur sujet, et c’est dans cette atmosphère irritante de guillemets (de dérision, de précaution, de distance et de dérogation), guillemets qui déréalisent parfois plus subtilement ce qu’ils encadrent que la dernière scie ce qu’elle répète,

c’est « dans cette atmosphère irritante de guillemets » que, recevant la proposition d’« intervenir » « en 5 000 à 30 000 signes » « dans le cadre » d’un numéro de la revue Catastrophes dont le « dossier » aurait pour « objet » « l’avant-garde », je ne voyais pas bien ce que je (étant en la « matière » peut-être pas n00b mais bêta) pusse ajouter,

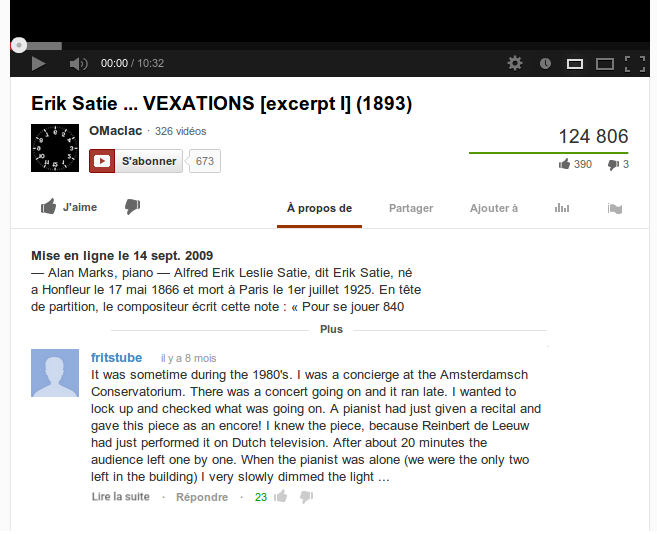

sinon le souvenir d’un commentaire YouTube qui racontait qu’un soir, au conservatoire d’Amsterdam, un pianiste acclamé avait entamé, en guise de bis, les Vexations d’Erik Satie, une œuvre consistant en la répétition 840 fois d’un même bref motif, et qui, selon le tempo choisi pour se conformer à l’indication « très lent » de la partition, dure entre 14 et 35 heures.

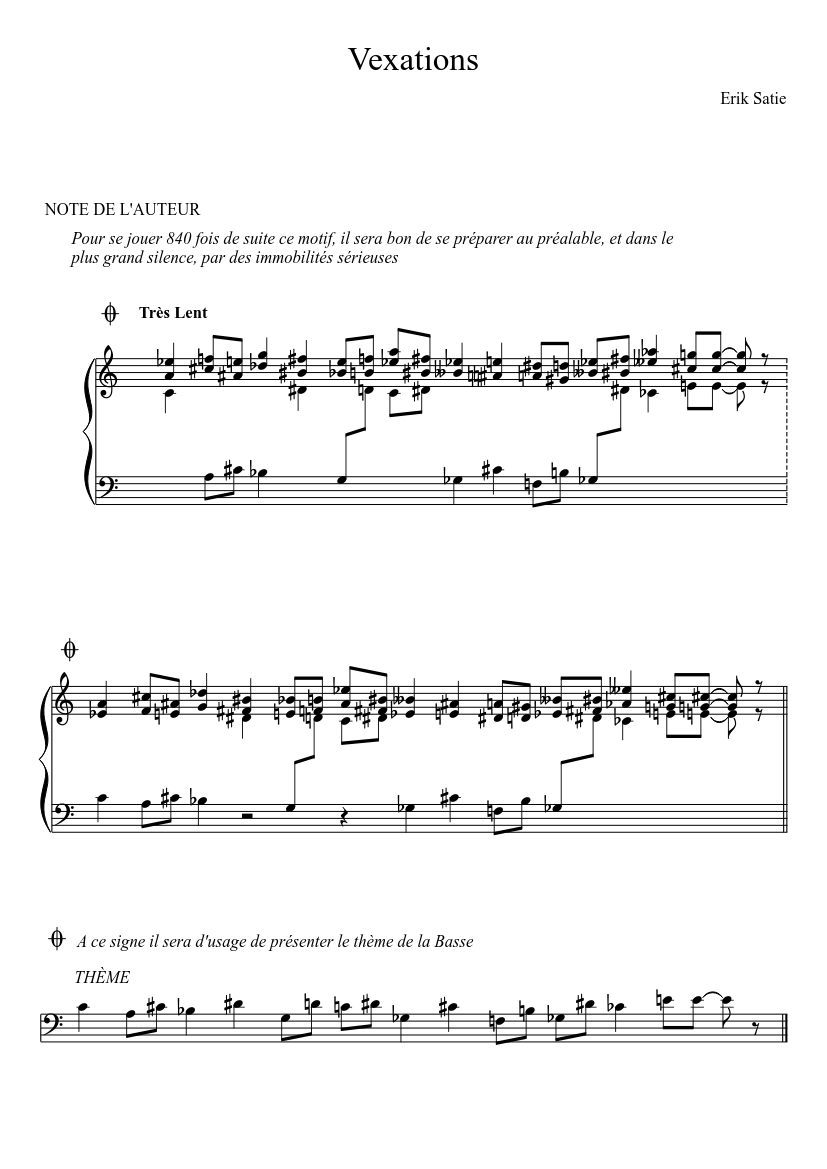

À partir de leur partition, décris les Vexations d’Erik Satie le plus précisément possible au plan musical (indications verbales comprises). Moins de 100 mots.« Vexations » est une œuvre conceptuelle, minimaliste et introspective d’Erik Satie. La partition présente un thème de basse accompagné d’une harmonisation en tritons parallèles, suivie de sa version inversée. Les indications verbales ajoutent une dimension rituelle, en insistant sur la répétition, l’immobilité et la lenteur qui représentent à la fois un défi et une invitation à la méditation. Conçue pour être répétée 840 fois, la pièce explore les limites de la patience et de l’endurance, tout en créant une atmosphère hypnotique et introspective.

À partir de leur partition, décris les Vexations d’Erik Satie le plus précisément possible au plan musical (indications verbales comprises). Moins de 100 mots.« Vexations » est une œuvre conceptuelle, minimaliste et introspective d’Erik Satie. La partition présente un thème de basse accompagné d’une harmonisation en tritons parallèles, suivie de sa version inversée. Les indications verbales ajoutent une dimension rituelle, en insistant sur la répétition, l’immobilité et la lenteur qui représentent à la fois un défi et une invitation à la méditation. Conçue pour être répétée 840 fois, la pièce explore les limites de la patience et de l’endurance, tout en créant une atmosphère hypnotique et introspective.Au bout de 20 minutes, le public commença à quitter la salle. Quand il ne resta plus que le pianiste, le concierge du conservatoire entra pour baisser doucement l’éclairage et lire la suite

C’est là que s’interrompt, sur la capture que j’ai faite de l’écran où il m’était apparu un jour des années 2010, le commentaire écrit à la première personne par celui qui se présente comme le concierge du conservatoire. Depuis, le commentaire a disparu, avec la vidéo d’une interprétation des Vexations sous laquelle il avait été (par des gens dont on ne peut pas savoir s’ils avaient ou non – rendant imprécis l’objet de leur évaluation – cliqué sur lire la suite

)

sous laquelle il avait été, dans la partie du commentaire que les designers UX appellent « engagement », plébiscité à plates coutures : 23 pouces verts contre aucun rouge.

Hormis ma capture il n’y a donc, en 2025, plus aucune trace de cette anecdote sur un « objet » mythique d’avant-garde, voire d’avant-avant-garde, et mon texte d’« interven[tion] » de 60 000 signes au sujet de ce sujet pourrait s’arrêter là, préférant le constat (et son cachet de mystère) que l’histoire du concierge est à jamais perdue, préférant ce constat en forme de « préambule amer, une manière d’introduction austère » (et frivole d’être interrompue là

), préférant ce constat au meublage ou meublement auquel contraint la lacune, et voyant l’occasion, dans l’exposition pas plus commentée du fragment vestigial, d’une blague ou d’une leçon pratiques au sujet de l’objet « avant-garde » (sa péremption, son impossible histoire, la résistance, en dépit des trahisons de ses sujets et des récupérations de ses objets, de son « esprit » aux trahisons de ses sujets et aux récupérations de ses objets).

Alors, me félicitant de ce que la forme « blague ou leçon pratiques » convienne spécialement à l’objet « avant-garde » (lui fasse même hommage par tant de convenance), j’irais partir faire autre chose ailleurs, j’irais vaquer dans les espaces infinis du scroll et du swipe, l’air d’avoir mieux à faire mais me donnant seulement par là l’occasion de négliger d’autres objets, un peu plus loin dans la soirée et dans la série des onglets, et de déporter ma vacance comme ça d’objets négligés en objets survolés en objets mis de côté dans l’entrepôt « plus tard » où les denrées de texte, d’audio et de vidéo périment plus vite que le céleri-branche au Lidl.

Bref, une fois posé là le commentaire tronqué, « à charge d’interprétation » (ou d’« imagination »), je m’arracherais fissa (je ne m’attarde jamais sur Catastrophes), je m’arracherais fissa, un peu théâtralement, fier de fond et de forme, estimant qu’après « ça » pas besoin d’en dire plus

.

Mais c’est sans compter que, malgré mon peu d’idées, mon peu d’entrain, malgré mon peu de ferveur et de patience, malgré le peu de fun escompté par moi devant l’objet « avant-garde » (et le cadre « revue Catastrophes »), la capture incomplète du commentaire du concierge me fait un « problème » – pas de ceux qui requièrent et obsèdent mais de ceux qui distraient, et dont on espère qu’ils mèneront d’autres que soi à « cet état complet de distraction » qui fait oublier d’user du « pouvoir discrétionnaire de fermer » l’onglet après avoir scrollé le premier trente-deuxième du texte.

Mon « problème », en l’espèce de la capture incomplète du commentaire du concierge, ne tient pas à ce que j’aurais oublié la suite et fin du commentaire du concierge ; il tient au contraire à ce que je m’en souviens parfaitement. Je me souviens parfaitement de la fin de l’histoire, et je peux dire, depuis ce souvenir absolument clair, que l’histoire était « belle ».

⁂

En l’état du commentaire du concierge, l’histoire n’est pas tant « belle » et n’est pas tant « histoire » qu’elle n’est un vénérable « fun fact » – un ça-fait-plaisir-de-le-savoir(-et-de‑l’oublier-aussitôt), comme qu’un nuage d’orage pèse en moyenne 1 million de tonnes, ou que Pavarotti détient le record du monde de rappels (165, pour un total cumulé d’1h07 de claps). Si, dans notre cas, le fun est limité, le fact reste entier : un pianiste a un jour choisi de jouer une des pièces les plus longues et les plus monotones du répertoire à des gens qui lui demandaient, dans des formes on ne peut plus conventionnelles, d’en entendre juste un peu plus

avant d’aller se coucher.

Mon problème tient donc à ce qu’un très raisonnable doute existerait, chez mon audience ou lectorat, si je racontais la « belle histoire » en quoi sa belle fin transforme le commentaire du concierge ou supposé tel. Un doute en forme de soupçon : « L’histoire est trop belle pour être authentique » – et j’exagère à peine, juste suffisamment pour que vous démange l’envie de cliquer sur lire plus

.

Et pourtant d’où viendrait ma certitude quant à la belleté du commentaire restitué ? Qui oserait se porter garant universellement d’une telle qualité, ne serait-ce qu’en matière d’« histoire » ? Certes, contrairement au fun fact, la « belle histoire » n’a pas la fiabilité d’un format. Mais elle est bien en place dans l’économie des « besoins » (y « répondant » par « l’émotion » comme le fun fact répond au « besoin anthropologique » de fun), et de toutes les histoires trouvées majoritairement « belles » à une époque donnée on pourrait certainement déduire une telle catégorie.

À l’époque dont je parle et à laquelle j’écris, et qu’en disant « nôtre » je chercherais, en douce mais ostensiblement (comme un « élément de langage » en campagne), à transformer en ciment d’un pacte de lecture le plus large possible (s’il est vrai que « nous sommes maintenant, et que ça, peu de gens l’ont vécu »), une « belle histoire » se reconnaît avant tout à son caractère édifiant : la « belle histoire » porte à la vertu.

Le type est, en France, illustré avec le plus de zèle par ces contes cinématographiques où sont sublimés les rapports sociaux, fétichisées les situations de classe, exotisées les « origines » – tous finalement résorbés dans une « rencontre », d’abord heurtée, mais finalement « belle » de survivre à son improbabilité.

On connaît toustes l’histoire de ce jeune lumpenprolétaire de banlieue noir et valide qui devient l’« auxiliaire de vie » d’un vieux millionnaire blanc et handicapé. On la connaît toustes parce qu’il ne fut pas possible, pour celleux qui l’aurussent voulu, d’éviter d’en entendre parler (« en entendre parler » étant, à cette époque supposée « nôtre », le bruit caractéristique des célébrations) : c’était dans la queue de chez La Poste, ou à la télé du kebab, ou c’était dans le titre d’un journal laissé sur le comptoir. Histoire, comme on dit, « inspirée de faits réels » – à ceci près : dans la vrévie, le Noir était Arabe. Mais la belle histoire, un chouïa parabolique, s’accommode de ce genre de transpositions : que le Noir tienne lieu d’Arabe (ou l’inverse), qu’il le puisse et que l’histoire ainsi « tienne », sera même tenu pour une preuve d’universalité, et l’universalité en retour pour une preuve de belleté (nous sommes en domaine culturel du pays point gouv point fr).

Si, en régime belhistorique, la classe est métonymique (elle est le petit handicap chargé d’indiquer le grand), la « race », elle, est allégorique ; toutes deux marquent une place au sein d’une polarité que la dynamique narrative aura charge de faire gentiment osciller, puisque la belle histoire est toujours aussi un de ces « gestes critiques » comme on les chérit au pays, un objet culturel qui « fait réfléchir » au dîner, « pose la question » comme on rote au palace, avec la certitude bourgeoise d’être une vraie canaille, mais je m’égare et m’égarant j’oublie, comme un pianiste ingrat qui laisserait son public se rougir les mains sans céder au rappel, de vous en dire plus

au sujet de l’objet de ce texte.

⁂

Le contenu du bis étant à l’appréciation du pianiste (plus que celui du récital, souvent dicté par une commande, une actualité, une exigence de cohérence), le pianiste du conservatoire d’Amsterdam choisit d’investir ce moment expressif dans son extension maximale, celle d’une naïveté, d’une obtusité littérales devant un fait de convention : Vous en voulez encore

? Vous en aurez encore

. Et encore

. Et encore

. Et encore

. Et encore

. Et encore

. Et encore

. Et encore

.

La réponse du pianiste est-elle une facétie – une manière conviviale et récréative (fun) de se reconnaître sous le charme d’une convention, et de manifester la part tacite d’un vieux pacte spectatorial ? Est-ce une dénonciation froide de la convention, une façon de retrousser la « belle histoire » de l’encore ! (pantomime amoureuse de l’abandon et du retour) ? Est-ce un genre de propos déictique chargé de « signaler » ces mêmes choses plutôt que de les « dénoncer » slash « célébrer » – une leçon incidente, sous forme de sermon conceptuel, par laquelle est seulement « rappelée » une situation de sujétion qui n’est pas sans « rappeler » la prise d’otage scolaire – un littéral « rappel » ? Est-ce l’expression d’un mépris pour le philistinisme régnant – je vous jouerai nawak puisque « vous n’y connaissez rien » ? Est-ce le rappel de l’aliénation à un temps qui « requiert » slash « rapporte » (« perdre son temps étant, aujourd’hui, la seule façon d’être libre ») ?

Satie lui-même, composant les Vexations en plein désespoir amoureux, ne les publiant pas, laissant traîner leur partition dans sa chambre avant de mourir, est-il l’auteur d’un « propos », d’une « leçon », d’une « blague » ?

Facétie ou leçon, le « geste » suffirait. Le « geste » (jouer en guise de bis la plus longue pièce du répertoire) serait (facétie) prendre le public à son propre jeu ; serait (leçon) dénoncer le caractère pesamment normatif du « récital », cette institution bourgeoise où l’on vient communier dans sa capacité supérieure à apprécier des objets supérieurs (commentaires éclairés sur sièges en velours pourpre, pouces verts ou rouges distribués dans un vocabulaire de marque).

Le « geste » suffirait, comme d’une « belle histoire » au ciné le pitch.

⁂

Les commentaires YouTube recèlent probablement des milliers de « belles histoires » – mais, proportionnées à l’étendue de la mine (concessionnaire : Google), les pépites restent exceptionnelles. Les « belles histoires » de l’espace « commentaires », contrairement aux contes cinématographiques dont on n’aurait pas réussi, l’eût-on voulu, à ne pas entendre parler, sont spécialement belles de ce qu’on aurait pu ne jamais tomber dessus. Et c’est parce qu’elles sont rares là où elles poussent (« localement improbable[s] en [leur] lieu naturel ») qu’on ne demande pas aux belles histoires de l’espace « commentaires » d’être aussi « belles » que celles diffusées dans tous les cinés du pays. Au rayon « commentaires » de YouTube, une petite dose de belleté suffit à l’épiphanie du flâneur : « tomber là-dessus » abaisse le seuil belhistorique.

La belle histoire dessus-tombée au rayon « commentaires » de YouTube est une volupté de neurchi, de curator, de DJ, diggers de surface pour qui les pépites sont en abondance – comme l’immémorial « le poète », on vous dira d’ailleurs (et plus souvent sur Catastrophes qu’ailleurs), qu’il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre l’oreille, de calibrer l’attention pour accéder à plus

.

Pourquoi pas. Mais l’amateur de belles histoires a malgré tout un handicap de taille : il ne sait élever à la dignité de pépite que des objets complets et en ordre (début – milieu – fin). Sa pépite est un lingot.

Or ma capture est un caillou.

⁂

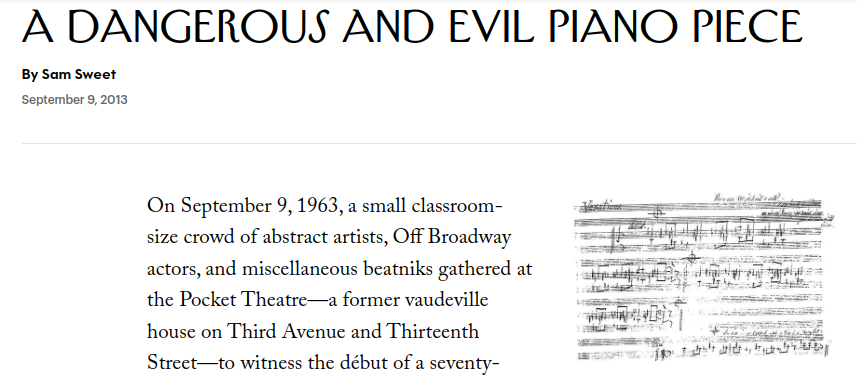

Produis une analyse musicologique de la partition des Vexations, dont le propos serait le suivant : il s’agit d’une œuvre paradoxale au regard des critères traditionnels de l’avant-garde, puisque elle est à la fois d’une grande simplicité et d’une grande sophistication, d’une grande facilité et d’une grande difficulté (d’écoute et d’interprétation). Moins de 300 mots.Si, comme l’écrit Peter Bürger, l’œuvre d’avant-garde est réputée « inorganique », « discontinue », « fragmentaire », « hétérogène », Vexations apparaît comme son opposé : sa partition déploie des phrases continues, homogènes, à la syntaxe régulière bien qu’inutilement touffue, reflétant un usage rigoureux mais déroutant des altérations. Satie multiplie les notations enharmoniques (do♯/ré♭, fa♯/sol♭) et les altérations complexes (bémols ou dièses doubles), perturbant les conventions. Ainsi, des enchaînements normalement ascendants deviennent descendants, défiant la règle selon laquelle les dièses augmentent et les bémols diminuent la hauteur des notes. Cette écriture, héritière de l’Augenmusik, impose une concentration extrême et des ajustements constants, peu compatibles avec la durée de l’œuvre. Pourtant, l’interprète qui souhaite rendre hommage au travail minutieux de Satie ne pourra qu’apprécier cette esthétique du détail superflu, cette profusion de signes sans justification économique, que l’auteur lui-même revendique, tel un artisan : « Je fais toute ma musique moi-même… Tous les bémols (surtout), tous les dièses (même les doubles) sont faits entièrement (des pieds à la tête, quoi !) par moi. » Si Vexations relève de l’avant-garde, elle semble s’inscrire davantage du côté de la « mélancolie » que de la « novation », selon la distinction proposée par Lyotard dans un essai tardif réévaluant la notion de postmodernité. Ce n’est en effet qu’à travers son inscription discursive (comme une série d’énoncés agencés en vue d’un propos) ou rhétorique (cherchant un effet), autrement dit une fois constituée par une adresse (fût-ce de l’interprète à lui-même), une fois située dans un lieu et un temps, un cadre et une durée, que l’œuvre révèle son dérèglement ou son instabilité latente. Ces phrases si simples et ces notes si claires se transforment alors en un matériau difficile à articuler et à mémoriser.

Produis une analyse musicologique de la partition des Vexations, dont le propos serait le suivant : il s’agit d’une œuvre paradoxale au regard des critères traditionnels de l’avant-garde, puisque elle est à la fois d’une grande simplicité et d’une grande sophistication, d’une grande facilité et d’une grande difficulté (d’écoute et d’interprétation). Moins de 300 mots.Si, comme l’écrit Peter Bürger, l’œuvre d’avant-garde est réputée « inorganique », « discontinue », « fragmentaire », « hétérogène », Vexations apparaît comme son opposé : sa partition déploie des phrases continues, homogènes, à la syntaxe régulière bien qu’inutilement touffue, reflétant un usage rigoureux mais déroutant des altérations. Satie multiplie les notations enharmoniques (do♯/ré♭, fa♯/sol♭) et les altérations complexes (bémols ou dièses doubles), perturbant les conventions. Ainsi, des enchaînements normalement ascendants deviennent descendants, défiant la règle selon laquelle les dièses augmentent et les bémols diminuent la hauteur des notes. Cette écriture, héritière de l’Augenmusik, impose une concentration extrême et des ajustements constants, peu compatibles avec la durée de l’œuvre. Pourtant, l’interprète qui souhaite rendre hommage au travail minutieux de Satie ne pourra qu’apprécier cette esthétique du détail superflu, cette profusion de signes sans justification économique, que l’auteur lui-même revendique, tel un artisan : « Je fais toute ma musique moi-même… Tous les bémols (surtout), tous les dièses (même les doubles) sont faits entièrement (des pieds à la tête, quoi !) par moi. » Si Vexations relève de l’avant-garde, elle semble s’inscrire davantage du côté de la « mélancolie » que de la « novation », selon la distinction proposée par Lyotard dans un essai tardif réévaluant la notion de postmodernité. Ce n’est en effet qu’à travers son inscription discursive (comme une série d’énoncés agencés en vue d’un propos) ou rhétorique (cherchant un effet), autrement dit une fois constituée par une adresse (fût-ce de l’interprète à lui-même), une fois située dans un lieu et un temps, un cadre et une durée, que l’œuvre révèle son dérèglement ou son instabilité latente. Ces phrases si simples et ces notes si claires se transforment alors en un matériau difficile à articuler et à mémoriser.La partition des Vexations est restée un objet muet jusqu’en 1963, année où John Cage décide de la faire jouer en intégralité. Cage a visiblement considéré que le « geste » des Vexations ne se réduisait pas à sa partition, et que la partition n’était pas tout entière indication de partition.

Sinon, à ce régime-là, autant lire les instructions de Body Pressure de Bruce Nauman calé dans son fauteuil plutôt que de l’exécuter, y jouer, s’y jouer jusqu’au bout

.

Sinon, à ce régime-là, l’œuvre est allégorique de l’art, et l’art tautégorique de l’art.

On comprend qu’à la longue, ça lasse.

⁂

Quand, un jour des 2010’s, je tombe dessus et, star-struck emoji, clique sur son lire la suite

, le commentaire du concierge du conservatoire d’Amsterdam passe allègrement le seuil abaissé de la « belle histoire ». Entièrement déplié, c’est une pépite brillant, dans la mine à ciel ouvert de l’espace « commentaires », d’un éclat plus grand, plus net que les récurrences elles-mêmes vexatoires :

En vertu de l’intérêt supérieur du commentaire du concierge, je réserve sa page dans un dossier de « favoris » (un des rayons, vaguement mieux rangé que les autres, de l’entrepôt « plus tard »), et plus tard, retombant dessus contre toute attente (comme si, enfermé dans l’entrepôt à la fin du service, je m’y étais pour une fois laissé promener), je décide, pour sauver définitivement la pépite, de screenshooter le commentaire.

Mais, enthousiaste et brouillon, j’oublie cette fois de cliquer sur lire la suite

avant d’opérer – erreur user typique des empressements user. Je me retrouve, sans m’en rendre compte immédiatement, avec une capture lacunaire, avec la « belle histoire » sans sa chute, avec l’anecdote sans sa pointe, avec une demi-cadence pas dégueu mais sans résolution.

Ce n’est qu’au bout d’années « plus tard » que, retombant sur la vieille capture dans un vieux dossier « Captures d’écran » (comme si, cherchant quelque chose sur les étagères, je m’étais laissé entraîner jusque dans le fond de l’entrepôt), je m’apercevrais de ma bévue – irréparable,

sauf à retrouver le concierge et l’inciter à s’engager dans une correspondance avec un bot ou un formulaire de Google, maison que rien n’oblige, selon ses propres lois, à répondre de quoi que ce soit concernant le « contenu » que vous auriez produit, et d’ailleurs à répondre tout court. ChatGPT résume :

– mais comment serions-nous au fait de cette politique mémorielle, nous qui absolument jamais, au sens de zéro fois (de vraiment zéro pourcent de fois), n’avons « lu » ou même « pris connaissance » avant de cliquer sur accepter et continuer

?

Acceptons et continuons.

⁂

Jouer le motif des Vexations une fois (comme ça) ou trente fois (pour la blague), est-ce que c’est « jouer les Vexations » ? Jouer 840 fois un autre motif que celui des Vexations, est-ce « exécuter les Vexations » ? Est-ce les « interpréter » ? Les répéter (exercice et « psittacisme ») ? Est-ce « faire des vexations » ou « ses vexations » ou « de la vexation » ? – le titre de la pièce devenu le nom générique d’une forme d’« expérience » ascétique-conceptuelle (exorcisme et citation), et son singulier le néonyme de la condition artistique après la fin du « nouveau » et de l’« original ». Est-ce un geste « à la Satie » ? Ou est-ce une « citation », une « allusion », une « parodie », un « pastiche », une « réécriture », un « palimpseste », un « clin d’œil », un « écho », une « réminiscence », un « hommage » (ou n’importe quel autre token du vocabulaire toujours fringant de l’« intertextualité ») ?

Et comment ça s’appelle, placer, comme Alexandre Tharaud, une interprétation partielle de 14 mn en « bonus track » de son album ? Ou jouer, comme Noriko Ogawa, la partition à des tempos variés, et seulement 142 fois, sans respecter l’alternance thème/variations ? Quelle (quel degré de) conformité (à la mention verbale et aux signes musicaux) est gage d’une fidélité au « geste » de Satie ? Ce « geste » est-il « re-partitionnable » sans égard pour le « texte » original ?

Questions pour ontologues, formulaire diagnostique.

On comprend qu’à la longue

, ça lasse.

⁂

Et voilà que me voilà, las, hiver 24–25, une deuxième fois 20 ans, sortant d’un « entretien de situation » avec la conseillère d’un sous-traitant de France Travail dont le propre profil sur la plateforme FT déclare une compétence dans le « massage sur chaise en entreprise » ;

me voilà dans le sentiment d’un âge pour la première fois de ma vie, ayant sûrement passé plus de 25 % de ma majorité devant l’écran d’un laptop ou d’un phone desquels je me suis habitué à exiger, comme de plus en plus de gens et de choses autour de moi, qu’ils « répondent » quand je les sollicite ;

ayant depuis 10 ans et l’arrêt des « substances » développé une attention de concierge pour ma personne physique et administrative, vérifiant les entrées, les sorties, inspectant les craquelures, partant en tournée dans les cabinets de spécialistes pendant les périodes de couverture CMU, et malgré,

contracté une fièvre archiviste soutenue par le fantasme d’un fonds de notes, observations, commentaires et données strictement coextensif à (et contemporain de) mes jours ;

consignant par conséquent mes lectures, mes kilomètres journaliers, et jusqu’au solde biquotidien de mes calories les jours de grand souci ou de grande résolution ;

me préparant athlétiquement à « durer » par l’observance irrégulière d’un régime d’huiles, de vitamines, de glycérides, d’électrolytes, d’adaptogènes et d’omégas ;

me voilà qui tente, 10 ans après l’étourderie et autres symptômes de la vie mauvaise, de « sauver la pépite » en la restaurant, au moins dans sa teneur, c’est-à-dire en la restituant, c’est-à-dire en la rapportant, c’est-à-dire en la racontant, pour racheter la lacune de ma capture initiale, et m’exposant par là, je suppose, au scepticisme auquel s’exposent les projets de restauration quant à leur authenticité.

Le drame peut s’appeler « deuil », sûrement – « deuil de la totalité de première main ». Il a pour cause « capture empressée ». Il a pour effet le fameux « trop tard ! » – un « trop tard » pathétique dont on raconte, les yeux mouillés par le sentiment adéquat, qu’il « interdit tout retour ». On ne reconstruira pas, suivant une ligne évolutive contenue dans le fragment, le tout du commentaire depuis le bout de commentaire. On ne reconstituera pas, suivant les contours du bris de la pépite, le plein lingot de la belle histoire. Raconter de mémoire, composer depuis le texte initial, mêler ses paluches à toute cette histoire sont les seuls expédients pour de ce commentaire faire entendre la suite

.

C’est comme ça que c’est et c’est ok,

et c’est ok parce qu’il y a pire

– ce pire est un « hélas »

et cet hélas est un « trop tard ! »

qu’il ne convient de commenter qu’armé d’un tuto de Théorie critique : Sauvé par la capture pour être sauvé de l’oubli, le commentaire se fige dans sa capture et devient une « relique inerte », un vestige « privé de sa capacité à défier le présent », et dès lors ne peut opérer qu’en vestige, avec le charme inoffensif qui va aux vestiges, et le supplément d’authenticité qu’on leur prête, aux vestiges, et qui finit par faire de tout vestige une leçon (le commentaire disparu rappelant aux commentaires vivants leur précarité, leur implacable péremption, leur statut de ruine en puissance : memento débris !).

Une leçon de réifié à réifiés, l’objet « commentaire capturé » étant simplement issu d’une « réification par le haut ». Du haut de sa valeur « somptuaire » il parade, s’affiche dans sa soustraction à l’usage ordinaire, s’offre à une appréciation supérieure, pose en surplomb de la dépense mondaine, de la consommation courante, du bavardage global, du tout-venant du commentariat sur YouTube.

Cette leçon est sa revanche et cette revanche, bien que leçon, est en premier lieu sa consolation. En vérité, ayant disparu de la circulation, le commentaire vestige a cessé de concourir, d’être l’objet d’une valorisation, d’une évaluation, d’une appréciation vibrante à coups de pouces rouges ou verts. Souffre-douleur des grands élégiaques, il n’est plus que pour être célébré, regretté, regretté dans la célébration et célébré par le regret. Il n’est plus que pour être constaté, comme je constate 10 ans trop tard que, capturant, je préservai en désarmant, et qu’ainsi j’opérai en poète d’arrière-garde, ou d’arrière-avant-garde, ou d’avant-dernière-garde, ou d’avant-dernière-mode, ou de dernière-remode. Uncreative, objectiviste, ready-maker, non-finitiste, liste ouverte

…

⁂

Si le pianiste du conservatoire d’Amsterdam effectue un « geste critique », en forme de blague ou de leçon pratiques, si le pianiste effectue un « geste conceptuel », si le « geste » du pianiste est une « invitation à réfléchir » ou « méditer » sur « le même et l’autre », « la différence et la répétition », « le temps objectif et le temps subjectif », « le continu et le discontinu », « le fini et l’infini »…

alors pourquoi ne s’interrompt-il pas une fois le teneur de la « blague » ou de la « leçon » révélée, à la manière de ces prankers de YouTube qui, avant que ça tourne mal, posent charitablement la main sur l’épaule de leur pigeon pour lui montrer, de l’index de l’autre main, le tél en train de filmer dans la troisième main d’un complice hors-champ ?

La question est présomptueuse : en l’état irrémédiablement tronqué du commentaire du concierge, on ne sait pas si le pianiste, une fois seul, a réellement mené ses Vexations à terme. Bien sûr, on aime à imaginer que le pianiste, s’étant spontanément ou avec préméditation lancé dans un morceau de 35 h, a poursuivi son projet avec « conséquence », parce que cette qualité est chère à l’histrion comme au sermonneur, aux amateurs de « belles histoires » comme aux appréciateurs d’anecdotes historiques. Mais qu’on aime à l’imaginer ne change rien : rien ne nous fait savoir si le pianiste a joué la suite

jusqu’au bout. Rien ne nous le fait savoir, et on le saurait mal voudrait-on le savoir, pour une raison que les tutos schrödingeriens illustrent en général avec la lumière du frigo.

Alors vivons kiffant dans l’ignorance, et contentons-nous de goûter le fait de nous constater « refaits », c’est-à-dire en l’espèce « faits témoins de ce qu’il y a de l’indéterminé ».

C’est que la partition de Satie recèle un petit pronom réflexif (« Pour se jouer 840 fois de suite ce motif… ») qui change tout : si le pianiste du conservatoire tient à sa conséquence, il devra faire fuir non seulement le public, mais aussi techniquement jusqu’au concierge lui-même, avant que soient réunies les conditions d’une interprétation fidèle des Vexations (méditation solitaire, punition individuelle, prank en circuit fermé où pranker et pigeon cohèrent).

À strictement parler, donc, tout ce que le concierge, y assistant, est en mesure de rapporter de la situation, et tout ce que nous, lisant le commentaire tronqué, sommes en mesure de constater, regretter, célébrer, conjecturer à son sujet, n’est qu’un leurre « en forme de Vexations » destiné à vaincre toute assiduité jusqu’à solitude complète du pianiste.

Ici la logique du « geste » est prise en défaut. Même à exercer notre scepticisme quant aux discours de justification (l’intrication des « instructions » et de l’« expérience », du « substrat textuel » et du « produit social », est précisément un statement de nombreuses œuvres tenues pour avant-gardistes), la question si le pianiste du conservatoire d’Amsterdam « exécute » ou « interprète » les Vexations est une question étroite ; il les joue et se les joue, il en mesure l’effet en mesurant le temps. Il (se) dimensionne le moment en s’échappant du temps réglé de l’institution – ou plutôt des agencements et enchâssements institutionnels qui peuplent et cadrent ce moment :le dispositif « face-à-face », le dispositif « concert »,le dispositif « récital », l’objet « rappel », l’objet « grand piano », l’irruption de l’agent « public » dans le dispositif « artiste », le geste conventionnel d’en réclamer davantage en battant des mains de manière de plus en plus coordonnée jusqu’à ce que s’exprime une unanimité des paumes, l’objet « partition », l’objet « siège », l’objet « années 80 », l’objet « 20e siècle », le sujet « avant-garde », l’objet « velours » de l’objet « fauteuil » dans le cadre « salle de concert », l’objet « soliste » dans le dispositif « artiste/public » de l’objet « salle de 500 places », le cadre « années 80 », l’objet « Amsterdam » dans le cadre « années 80 », l’objet « queue » dans le cadre « piano à queue », l’objet « spectacle » dans le cadre « années 80 », l’objet « bis » sous l’objet « luminaire », l’objet « tabouret revêtement velours » sous l’objet « pianiste de trois quarts », l’objet « horaires de travail » dans le processus de production du matériau du velours du revêtement de l’objet « tabouret » de l’objet « estrade » du cadre « salle » dont le nom n’est pas « Europe du fond du 20e siècle », etc.

La « critique impitoyable de tout l’existant » ?

Une « intention » critique en droite ligne de l’« effet » critique – une « cause » ?

L’entrée définitive dans l’ère du « concept » ?

De la berceuse pour réactionnaire.

(Un genre de question rarement suivi de pour le savoir, cliquez vite sur lire plus

J’avoue qu’en moi parfois, à tel concert ou telle expo, ce genre de questions remplace l’intérêt-désintérêt muet et poli, et, de simplement « confus », je ne pourrais pas dire que je passe à « vénèr », mais peut-être à « vexé » ; or personne n’a envie d’être ce « bourgeois » qu’il fallait « épater ». Une fois vexé – trop tard ! – l’échap la plus courante est d’annuler toute attention pour attaquer sur l’intention : « geste », « attitude », « pose », « posture »… tout est bon pour faire sentir qu’on a compris où ça va et que ça ne va pas loin, pour faire de la clarté opératoire un défaut de ce raffinement illusionniste qu’on attend de l’Art. L’attaque se donnera elle-même volontiers des « airs » extra-lucides : « On me la fait pas à moi ! »

La non-dupeté, placement affectif le plus sûr, pourra occasionnellement cohabiter avec le placement intellectuel le plus sûr : le formulaire de l’ontologue. Par souci exclusif de sa propre contenance, on se demandera, devant un concert d’Aaron Dilloway, si les poulets y sont « agents », « instruments », « matériau » ou « médiums ». (Vu que de toute façon ça ne va pas loin, autant exercer un peu ses compétences psycho-techniques.)

Le non-dupe pourra également se réfugier dans le portefeuille des valeurs historiques, constatant que, jadis, l’« expérimental » avait de la tenue (cf. Schaeffer Polytèkos), tandis qu’aujourd’hui on distinguerait mal un noiseux d’un auto-entrepreneur EDF plongé dans une armoire urbaine. Le philistin vexé (qui en 25 aurait craché sur Picasso comme il crache en 25 sur « l’art contemporain ») trouvera le repos dans une sentence indémodable : « L’avant-garde, c’est plus ce que c’était. »

(Je me souviens que, « dans les années 50 », époque à futur, Heidsieck dit en substance que « la poésie, c’est pas encore ce que ça devrait être ».)

Bien sûr, il y a toujours des poètes qui donnent l’impression d’être dans l’armoire EDF, hardcorement aux prises avec le hardware de « la langue ». Mais en 2025, la plupart des poètes, même « expérimentaux⋅tales », sont plutôt softcore ; pas tant « inventeur⋅rice⋅s de langue » ou de « formes » que « processeur⋅euse⋅s de discours » – et ça aussi, après tout, c’est « l’héritage » de l’« avant-garde ». Prenez Heidsieck, encore lui : l’anti-Schaeffer, foufou avec son jdid ReVox. Pas un technicien, pas un ingénieur. Mais pas exactement non plus le témoin impuissant de la démocratisation technique d’apréguerre : dans les années 50, gérer un magnéto à bandes, c’est pas pour tout le monde. Pour nous, Heidsieck n’est ni un n00b (cet aliéné technologique, réduit au constat que « ça marche » ou que « ça veut pas »), ni juste un bêta (l’utilisateur moyen chéri des designers UX). Quand le n00b dit (dépité) / quand le bêta rapporte (concerné) : « il y a un bug », Heidsieck, j’imagine, prononce la même phrase sur un ton d’eurêka !

⁂

Donc, il y eut un bug. Un bug de capture. Un bug humain. Une erraréoumanomeste. Une faute d’inattention, obligeant à mettre les mains pour raccommoder, raconter.

Le moment ouvert par la capture défaillante, ce moment où « sauver de l’oubli », imposant « raconter », excède forcément « capturer », est dangereux et passionnant – passionnant parce qu’on peut enfin commencer à jouer ; dangereux, pas tant parce qu’on risquerait vraiment l’inauthenticité (l’authenticité est, selon mes recherches, mes préjugés éthiques et mon humeur fondamentale, elle-même une « belle histoire »), que parce que les prémisses de l’endeuillement sont des fournisseurs massifs de raisons de désespérer.

Ainsi, je pourrais m’auto-prompt en mode « théoricien critique » et me laisser bercer par le constat (que je jugerais « significatif » parce que c’est le genre d’adjectif qui paye) qu’à « “notre époque” – encore / elle ! » – « sauver » trop souvent n’excède pas « capturer », qu’on croit trop souvent que c’est « sauvé » une fois que c’est « capturé », c’est-à-dire une fois que c’est (la phallologie aussi est une bonne payeuse) d’un même mouvement « séduit et réduit ».

Je poursuivrais, caressant ma fiction comme un joint frais roulé, en disant que ce texte est écrit pour qu’on se souvienne, dans les chambres où scrollent et swipent sans fin des millions de Gen Z zombifiés, que « capturer » n’est pas « exposer », « exposer » « rapporter », « rapporter » « partager », ni « partager » « sauver de l’oubli », et que c’est voilà la longueur de la chaîne qui sépare « sauver » de « capturer », et que c’est voilà la longueur de la corde au bout de laquelle paît la Fiction.

J’ajouterais quelques lignes sur la différence entre « histoire » et « story », j’irais piocher deux-trois phrases aux tempes paternelles à propos des récits authentiques et des autres, qui ne sont que des rapports de police drapés fallacieusement dans les habits des Lettres. J’en tartinerais un coup sur la différence entre « liker » et « apprécier », « scroller » et « lire », « faire des vues » et « regarder », « commenter » et « interpréter », toujours pour vous mes Gen Z zombies sous la couette, dont la flemme est devenue légendaire depuis que, scrollant, swipant, tapotant, on ne vous voit plus guère prenant soin de « cliquer », encore moins sur des trucs comme lire plus

.

Mais une telle leçon (faite à la chambre Z depuis la chaire Y de « théorie critique ») oublierait que de « tout ça » (de ce que « tout » diffère de tout ce pour quoi le mot n’est juste pas le même), nous sommes autant qu’on est toutes générations confondues convaincu⋅es, sur YouTube ou ailleurs, sur Twitch ou dans la queue du magasin de prothèses auditives, et de toute façon rares sont en réalité d’entre mes Gen Z fatigué⋅es celleux qui sortent du bois de leur réserve (et de leur couette) pour aller mettre des pouces verts ou rouges – un de ces « gestes en ligne », autrefois jugés faciles et rapides

, qui foutent aujourd’hui la flemme comme aller chercher une contravention routière chez La Poste.

⁂

Dans la version de l’histoire infra-proto-anté-belhistorique (dans la version tronquée du commentaire), le public s’éclipse au bout de 20 minutes. Le concierge, lui, n’apparaît que furtivement et terminalement, pour « baisser la lumière et lire la suite

…

Mais qu’il soit l’auteur du commentaire (ou que l’auteur du commentaire se présente comme le concierge et raconte ses faits et gestes en première personne), et que le commentaire non-tronqué continue alors qu’il vient de se mettre en action, voilà qui suggère une importance, un rôle plus grands dans l’anecdote – un rôle de pointe.

Ce rôle de pointe, dans la version tronquée, apparaît d’abord ras : « éteindre les lumières » est la stricte expression d’une fonction. C’est la première tâche qui incombe au gardien d’un bâtiment. Seule l’obstination du pianiste, et la situation où elle place le concierge, peut nous faire douter de la conventionnalité de ce geste (surtout si on suppose qu’il est le premier d’une série amputée par la capture défectueuse).

Car, que l’encore du pianiste soit en intention une réponse cinglante au caprice convenu du public ou un exercice spirituel, c’est en effet un formulaire pré-rempli de Demande d’Heures Supplémentaires Non Majorées et Sans Repos Compensateur. Autrement dit, que le bis du pianiste joue à prendre ses ouailles en otage (sans conséquence réelle sur leur liberté de mouvement), ça n’est pas tout à fait étranger à la dramaturgie ordinaire du concert. Mais que, le pianiste semblant s’être lancé dans un morceau de 35 h, l’objet de sa prise d’otage ne soit en fin de compte pas tant un public qu’ un « personnel », se peut-il que le pianiste, tout à son « projet » spirituel ou critique, l’ait oublié ? Se peut-il que, ayant à se guérir ou à se punir, par un « exercice » ou par une « épreuve », le pianiste ne se rende pas compte qu’il fait du concierge son « garde-malade », son pion ?

Le pianiste n’est pas un entertainer. Ou plutôt : le pianiste « entretient des idées, pas des gens ». Que le public se barre, le pianiste continuera

à creuser son « idée ».

« Slowly dim the light », est-ce une façon, pour le concierge, de lui rappeler que sa solitude n’est pas totale, et que sa jouissance privée est dépendante d’une force de travail négligée, que « son » temps ne lui appartient pas, ou qu’il ne vaut pas plus que celui d’un autre ? Est-ce une façon de rappeler les limites horaires de son contrat de travail au travailleur sublime qui, ne souffrant pas de limites, n’établit pas de frontière nette entre en faire plus

et en faire trop ? Est-ce une manière « vigile » de lui signaler la fin des emplettes (allez monsieur, on ferme, va falloir y aller) ?

Le concierge est-il l’auxiliaire scénographique du pianiste, et « dim the light » l’expression synthétique d’une très « slow » variation lumineuse visant à re-connoter son objet, à le faire « percevoir sous de nouveaux aspects » ? À moins que « slowly dim the light » ne soit une façon de re-dresser « la tenture acousmatique » pour créer des conditions d’écoute de la « leçon » le plus décorrélées possible de la vue du maître ?

Le concierge est-il le modeste servant d’une cérémonie, d’un rituel intimes : connaissant la pièce (« because Reinbert de Leeuw had just performed it on Dutch television »), il se souvient du petit pronom de la partition qui change tout et, plutôt que d’interrompre le pianiste au prétexte que son public a fui, il reconnaît que cette fuite constitue les conditions initiales d’une interprétation authentique de la pièce, et participe, en laissant la machine célibataire à ses Masturbations, à compléter les conditions de félicité de la performance.

L’attitude juste et convenable.

La discrétion et la pudeur qu’on attend des employés domestiques.

Faire le nécessaire, ni plus

ni moins.

Mais un conservatoire n’est pas une « ganzes Haus » ordinaire, et le concierge du conservatoire d’Amsterdam n’est pas un prolétaire vivant au rez-de-chaussée d’un immeuble bourgeois, changeant les ampoules, vidant les ordures, bénéficiant une fois l’an de vêtements de marque vieux de 10 saisons, et dont on s’est habitué à exiger qu’il « réponde » quand on le sollicite. Le concierge du conservatoire d’Amsterdam estle domestique d’une institution ; c’est un janitor, un maître des clefs et des huis, voire un officier des protocoles de sécurité bâtiment (nous sommes « sometime during the 1980’s », la sécurité n’est pas encore, ou pas toujours, un poste à part entière jusque dans les conservatoires de musique).

Le concierge du conservatoire est un rappel vivant des règles de l’institution. Se signaler à lui au moment d’entrer vaut assentiment à ces règles – un accepter pour continuer

que personne n’aurait l’idée de zapper.

Parce qu’il est en charge des horaires et des portes du conservatoire, premier dedans dernier dehors, parce que donc il jouit d’avantages informels relevant d’usages coutumiers de la corporation (rester 20 minutes après la fin de service pour siroter une bière sous les moulures ou se branler un coup dans la solitude cathédrale du conservatoire déserté), le concierge peut avoir le sentiment d’être le maître des lieux – il en est en réalité, dans ces moments-là, le « techniquement propriétaire », comme nous de nos commentaires sur YouTube. Que ce soit ou non leur objet, les Vexations du pianiste rappellent au concierge ce statut douloureux de « maître subalterne », en le plaçant dans l’embarras de devoir arbitrer entre fidélité à l’art ou à l’institution.

Mon souvenir exact, mon éclatant souvenir du commentaire complet m’assure que le concierge se sort joliment de cet embarras. Sa « belle histoire » le pose en serviteur de plus (+)

que des murs, et plaide une nature excédant la fonction.

D’ailleurs, on peut penser que ce qui est célébré dans l’anecdote (sous la forme des pouces verts) c’est cette délicatesse avec laquelle l’élément subalterne-et-en-charge (l’élément sommé de « répondre » à la sollicitation du pianiste) en fait plus (+)

que ce que prescrit le contrat qui le lie à l’institution.

(À ce stade, ma petite IA personnelle de Théorie critique signale un mindfuck étymologique dans le syntagme « concierge du conservatoire », les deux mots ayant pour origine ceux de « conserve » ← « conservus » ← « servus » ← « servo » : conserver, préserver, sauvegarder, garantir, garder.)

(Et de « poser la question », l’air d’avoir un propos (critique) : « Que garde l’avant-garde ? »)

⁂

Pourtant c’est une autre question qui vient (à croire qu’elle lasse moins) :

De quel rituel le concierge se fait-il l’acolyte en commençant (mais ça n’est que le début de cette très « belle histoire ») par « slowly dim the light » (tamiser la lumière) ? Une missa secreta ? Une manigance sabbatique ?

Sometime during the 1890’s, Satie, incel en chambre miteuse, ne risquait pas de recevoir la visite importune d’un concierge. À l’époque de sa conception, si on en croit le petit pronom qui change tout, les Vexations se pensent dans les termes spirituels de l’ascèse : c’est une épreuve suggérée à un interprète solitaire, qui s’y sera « préparé » par « un grand silence » et des « immobilités sérieuses ».

Quelle est la différence entre une immobilité « sérieuse » et une immobilité craintive, timide, ardente, vigoureuse, décidée, enthousiaste ?

Est-ce que c’est bien « sérieux », comme trajet spirituel, de s’enfermer dans sa chambre par dépit amoureux et de régler le programme de l’ascèse en 3 coups de portée ?

Est-ce que c’est bien « sérieux » de poster sur YouTube l’interprétation de Jeroen van Veen (47 reprises), de la boucler pour aboutir à seulement 407 reprises (12 h – c’est la limite de YouTube pour les comptes gratuits), et de se consoler de cette inconséquence par un autre tour de force numérologique : « Cette vidéo a été mise en ligne à 8h40, exactement 840 jours après l’anniversaire de Satie, le 17 mai (en tenant compte des années bissextiles) » ? (Une scrupulosité étonnamment sourde au fait que la version postée ne laisse jamais entendre qu’une des deux variations du thème.)

Ah, bonnes gens, si tous les incels en chambre de la planète pouvaient scrupuler sur les Vexations, chercher la vérité dans les nombres ou potasser du Paracelse plutôt que de swiper sans fin en attendant d’acquérir une arme de rafale !

Ah, incels en chambre, avec vos corps aux proportions perdantes (menton rentré, nez féminin, yeux petits et perdus dans les orbites creuses, maxillaire sans projection, épaules tombantes, cou de poulet, front fuyant, silhouette en poire – physique sans audace et sans ambition), « vous qui accueillez les brimades et les vexations, et ne souhaitez pas en être libérés avant l’avènement (d’un coup) des récompenses et la réalisation (terminale) des promesses qui vous ont été faites par le sentiment de votre sort ; l’expérience montre chaque jour que, légion que vous êtes, pas un seul parmi vous n’accomplit son désir. Est-ce un échec de la Nature ou un échec de l’Art ? Je vous dirai de quoi la faute : avoir le sentiment d’avoir un sort, c’est être l’opérateur incompétent de son désir. »

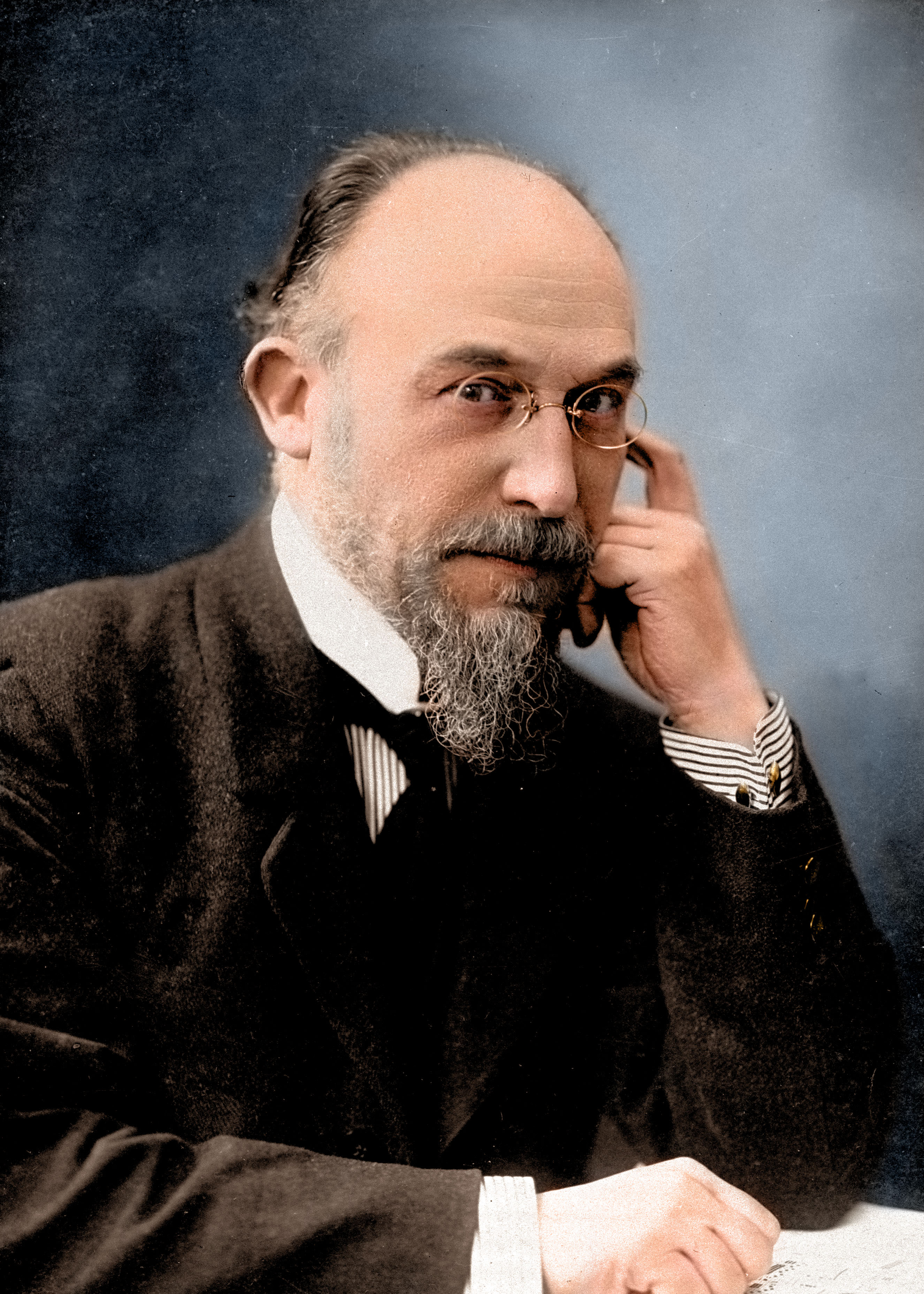

Fais une description physique de cette personne, à la manière de la physiognomonie du 19e siècle.Cet homme porte sur son visage les marques indélébiles d’un esprit supérieur et d’une vie vouée à l’intellect. Son front haut, vaste et dégagé, trahit un être de pensée, où l’énergie cérébrale semble s’être concentrée au point d’effacer prématurément les ornements capillaires. Large et bombé, il signale un esprit contemplatif ou un penseur méthodique. Le nez fin et noble appartient aux hommes d’idées profondes et de volonté ferme, capables de s’élever au-dessus des trivialités pour saisir l’essence des choses. Ici légèrement aquilin, il révèle une force de caractère alliée à une pénétration intellectuelle rare. Le regard, à la fois perçant et légèrement voilé derrière les verres, manifeste un mélange de curiosité intellectuelle et de distance mélancolique, propre à un individu qui contemple le monde autant qu’il s’en isole. Les coins de sa bouche, légèrement relevés, semblent dénoter une inclination à l’ironie douce ou à une réserve amusée face au monde. La barbe, taillée avec soin et descendant en pointe, souligne un goût certain pour l’ordre et une maîtrise de soi rigoureuse. Elle ajoute au visage une gravité digne, propre aux hommes qui, loin de se laisser distraire par les futilités de l’existence, poursuivent avec constance leur quête de vérité et de beauté. L’ensemble de ces traits converge vers une même conclusion : cet homme est un penseur, un créateur, un esprit que la réflexion et l’inspiration placent au-dessus de la masse.

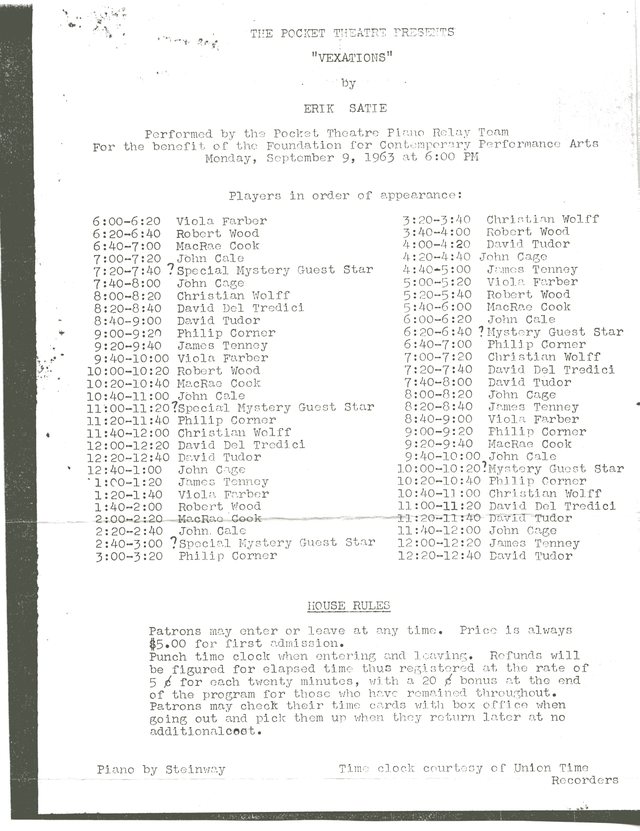

Fais une description physique de cette personne, à la manière de la physiognomonie du 19e siècle.Cet homme porte sur son visage les marques indélébiles d’un esprit supérieur et d’une vie vouée à l’intellect. Son front haut, vaste et dégagé, trahit un être de pensée, où l’énergie cérébrale semble s’être concentrée au point d’effacer prématurément les ornements capillaires. Large et bombé, il signale un esprit contemplatif ou un penseur méthodique. Le nez fin et noble appartient aux hommes d’idées profondes et de volonté ferme, capables de s’élever au-dessus des trivialités pour saisir l’essence des choses. Ici légèrement aquilin, il révèle une force de caractère alliée à une pénétration intellectuelle rare. Le regard, à la fois perçant et légèrement voilé derrière les verres, manifeste un mélange de curiosité intellectuelle et de distance mélancolique, propre à un individu qui contemple le monde autant qu’il s’en isole. Les coins de sa bouche, légèrement relevés, semblent dénoter une inclination à l’ironie douce ou à une réserve amusée face au monde. La barbe, taillée avec soin et descendant en pointe, souligne un goût certain pour l’ordre et une maîtrise de soi rigoureuse. Elle ajoute au visage une gravité digne, propre aux hommes qui, loin de se laisser distraire par les futilités de l’existence, poursuivent avec constance leur quête de vérité et de beauté. L’ensemble de ces traits converge vers une même conclusion : cet homme est un penseur, un créateur, un esprit que la réflexion et l’inspiration placent au-dessus de la masse.Lors de la première intégrale de la pièce en public, qu’on pourrait se contenter de dater de sometime during the 1960’s, mais qui eut précisément lieu en 1963 – année dont un esprit anecdotique retiendra que c’est aussi celle du premier manuel de torture de la CIA, qui préconise notamment, dans les cas où la privation sensorielle totale ne serait pas possible, de « recouvrir les stimuli persistants, notamment sonores, d’une couche de son plus forte mais absolument monotone » (« masking remaining stimuli, chiefly sounds, by a stronger but wholly monotonous overlay ») – en 1963, donc, les Vexations ne sont pas présentées comme une pièce de chambre, un support d’ascèse, mais tout au contraire comme une « expérience collective ». Cage, qui organise l’événement, fait se succéder 10 interprètes au piano, sans que ce pluriel constitue à ses yeux (ou à ceux de quiconque ce jour-là) une trahison de l’« esprit » de l’œuvre. Et si un émissaire du Guinness Book of World Records est dépêché pour homologuer « la plus longue pièce de piano de l’Histoire », le défi n’est pas adressé à l’interprète collectif (aucun de ses membres ne joue plus de 2 h d’affilée), mais à chaque individu de l’audience.

D’ailleurs, un système de récompense malicieux rémunère qui en écoutera plus

:

- Prix d’entrée : 5 $.

- Chaque séquence de 20 minutes passée dans la salle rapporte 5 ¢.

- Bonus de 20 ¢ pour qui reste pendant tout le concert.

Cage justifie le dispositif (et prolonge la leçon) : « Ainsi, les gens comprendront que plus on consomme d’art, moins il doit coûter. » Mais à le considérer en détail, le plan économique est un très mauvais plan – que Cage ait sous-estimé la durée du concert (ce que les adeptes d’une interprétation numérologique des 18h40 n’accepteront pas), ou qu’il ait tendu un piège particulièrement vexant aux agents rationnels venus assister à la performance (en plus de leur imposer un embarras urinaire – les interprètes solos se munissent généralement d’une poche) : au bout de 18h, force est de constater que se taper l’intégralité de l’intégrale n’aura pas été rentable : le refund maximum s’élève à 3$ (dont il n’y eut qu’1 bénéficiaire).

Globalement, une atmosphère de divertissement entoure cette première :

- Avant : voir les mentions, sur la feuille de concert listant les pianistes et leurs créneaux, telles que « special guest », « guest star » ou « mystery guest star », dont certains ont été identifiés (et n’ont rien de « special » : un critique musical du Times, un tout jeune étudiant en musicologie…).

- Après : voir cette espèce de « Schmilblick » US où John Cale vient en rendre compte.

Sometime during the 1980’s, lorsque le pianiste du commentaire choisit de les jouer en guise de bis, plus nettement encore que les transactions de Cage, il fait faire agir les Vexations comme un piège à dévots, un dispositif de capture des limites de l’amour de l’art. Il pose au public un dilemme institutionnel typique : pris en étau entre respect de ses valeurs et impératifs pratiques, celui-ci est « conditionné à se dérober avec mauvaise conscience ».

Et since then — depuis 40 ans —, au sujet des Vexations, de leur structure et des 840 reprises, a fleuri un autre genre d’« interprétations » – biographique, mathématique, spirituelle, ésotérique, numérologique, neuroscientifique, « sérielle ».

Ou alors : 840 serait un encodage arbitraire de l’infini. Une simple suggestion. D’ailleurs, la partition des Vexations n’est pas « causale » mais « d’effet » : elle prescrit peu, décrit surtout un mystérieux « usage » (« il sera d’usage », « il sera bon »), un usage qui ressemble à une convention. Oui mais. Avec tout l’arbitraire (va pour 840 !) d’une convention qui se regarde comme un rituel, et toute la violence d’une situation qui se regarde comme effet du sort ou persécution – vexation. Vexation vexation vexation vexation vexation

.

V exationve xationv exatio nvexationvexa tion ve xati o nvexat ion vex ati o n v ex ati on v exa t io n ve xationvex ationve xa tio n ve xat ionve xa tionve xa tionvexationv ex a tio n v ex ati on ve x ation ve xa tio n ve xat ion ve x at io n vexa ti o nvex at ionve xat ion v exat ionv ex at ionve xati o nv e x a t io n ve xat io n v e x at ion v ex at ion vexa t ion v exatio nve xati onvexat ionvexation

.

Vexation vexation vexation vexation vexation vexation vexation vexation vexation vexa t ion ve xa t i on v exatio nve xa tio n v ex a tio n ve xa tionvexation vex ation ve xation vexation vexation vexation vexation vexa ti on vexation vexation vexation vexation vexation vexati on v exation vexation vexation vexation vexation vexation ve xat ionv exa tio nv e xat ion ve xa tion ve xat ion v ex at ion ve xa ti onvex atio nve x atio nve xa ti o n ve xa ti on ve xa tio nve xa tionv ex ati on ve xa ti on v exa t ion v e x ation.

Ve xation

v ex at ion.

⁂

Since then — depuis 40 ans — les interprétations des Vexations se sont multipliées et, à lire leurs relations ou à constater leurs dramaturgies, elles sont aujourd’hui le plus souvent produites et consommées comme des performances athlétiques (« marathon performances »).

Ai Onoda (21h, Tokyo, 2024)

Nicolas Horvath (35h, Paris, 2012).

Aaron D. Smith (36h22, Salt Lake City, 2021).

« Tenir » semble être l’exploit. Ce qui nous autorise à regarder la vidéo en accéléré, puisque notre seul « exploit » à nous est de « ne pas nous ennuyer ».

Bref, d’année en année, de décennie en décennie, les 839 da capo sont restés les mêmes ; « les temps », eux, comme on dit, ont « changé ». Et planter dans une situation donnée les 840 coups des Vexations est une façon de réaliser.

Ou de dé-réaliser. À ce stade, c’est plus

très net.

Cette efficacité versatile est d’ailleurs, peut-être, le programme inscrit dans le titre mystérieux choisi par « Esoterik Satie », qui ne pouvait pas ignorer le sens chrétien du mot et sa place sur l’échelle des immixtions diaboliques.

- On appelle « obsession » le siège du démon en vue de s’emparer de toi (affectant ta mémoire et ton imagination notamment).

- On appelle « possession » l’action interne du démon en toi lorsqu’il contrôle tes sens (rien de ce que tu vois, sens, entends, n’est authentique, tes mouvements et tes mots mêmes ne t’appartiennent plus).

- On appelle « vexation » ce harcèlement badin du démon qui, par l’intermédiaire de pranks, de pokes, d’objets mis dans le passage, de démangeaisons interscapulaires, de plaisanteries pratiques de toute sorte, n’a pour effet qu’une confusion légère et intermittente, juste assez pour distraire ou pour agacer.

Un « tremblé », un « bougé », comme on dit sur les programmes de Maisons de la Poésie.

Rien de bien méchant.

⁂

En 2001, au conservatoire de Buenos Aires, quand une interprétation collective d’une semaine (6720 reprises) se monte pour participer au mouvement étudiant en cours, une professeure menace l’organisateur du concert de le traîner en justice pour demander des « dommages et intérêts » – en cause, le « stress acoustique » infligé au personnel du conservatoire.

Un journaliste raconte qu’en 2017, sortant d’une intégrale de 19 h, il tombe nez à nez avec un camion de vendeur de glace à la musique bien connue aux US, et dont il existe une version de 12h non-stop sur YouTube, multicommentée par de grands nostalgiques – n’était une reversed ou perversed « belle histoire » (une « belle histoire » pour esprits malins) : « J’ai connu un type qui avait acheté ce genre de camion juste pour pouvoir faire chier le voisinage en diffusant cette chanson looool »

C’était donc ça : « faire chier ».

Les Vexations comme « sillon fermé » acoustique – la première ever « boucle », celle qui deviendra « sample » puis vecteur de « transe » puis « berceuse », jusqu’au moment où, irrité⋅e⋅s et ambiancé⋅e⋅s, on s’accordera pour dire que « ça tabasse », ou que « ça claque », ou que « ça tue », ou que « c’est chiaaaaaant ».

« C’est chiant » : ennui et irritation.

Éreinté⋅e⋅s attentionnel⋅le⋅s, à la fois toujours plus accros à ce que ça change et toujours plus consolé⋅e⋅s par ce qui revient identique, nous n’avons plus le choix que de notre chiant (et souvent ne savons pas à quel chiant nous vouer).

⁂

Au sens mondain, une « vexation » est un piège redoutable tendu à la (fausse, toujours) modestie.

L’autre jour, une amie qu’agaçaient les « prétentions politiques de la littérature » me demandait si je pensais que mes poèmes « allaient changer le monde ». Le vieux device rhétorique (hyperbole à visée ironique) ne semblait pas pouvoir m’atteindre : je ne me suis jamais formulé l’efficace de quelque poème que ce soit dans des termes aussi généraux, et pour ce qui est de ma propre « pratique », je la place volontiers au « rayon “petits inventeurs” » (une vanité assez classique parmi les poètes, que le sens commun attribue généralement à une « gloriole du “minoritaire” »). Pourtant, il dut y avoir vexation puisque, tentant de la réprimer, je l’exprimai, assorti d’un nouvel orgueil, jusque-là inconnu :

Ayant délégué ma vexation narcissique à l’IA, je reste focus sur les Vexations.

⁂

Depuis les tréfonds de ma chambre et de mes orbites creuses, dans le four de ma tête au front mal prononcé, dans la saturation des discours et même je dirais dans la flemme des termes, las, je me demande quoi faire de ce bordel de spiritualisme et d’ésotérisme, de numérologie et de nostalgie d’avant-garde.

Tout me va, je crois, si rien n’en reste là

.

Je ne suis pas contre envisager une « cause » ésotérique quelconque (le produit du chiffre du diable et du décuple de l’âge de celle qui vient de vous lourder égale 840) participant d’une « intention » spirituelle (se consoler ou s’affliger de la rupture amoureuse), et visant le « conditionnement » ou la « manipulation », de l’interprète ou du public. Mais je n’imagine pas que tout ça puisse produire autre chose qu’une série d’« effets » imprévisibles, exotériques – exotériques parce qu’imprévisibles (au rayon des « effets » de L’Art, est-ce qu’on en trouve d’autres ?).

Je n’ai rien contre une « intention » spirituelle, une « cause » biographique, un « projet » magique d’une « efficacité diabolique » – et des « effets » incalculables. Rien contre une « démarche » expérimentale abstraite, produit d’un « processus stochastique », et débouchant sur une pièce gentiment retorse mais au fond sans difficulté, une mélodie, « tonalement instable » c’est vrai, « harmoniquement floue » c’est pas faux, mais au final rien qu’une petite mélodie d’arrière-fond, un meuble de « situation », une tapisserie au « devenir environnement ».

Un objet anodin, quotidien, peu à peu déréalisé, et de plus en plus déréel à mesure qu’il est répété

répété

répété

répété

répété

répété

répété

répété

répété

(comme les lettres d’un mot redevenant matér

iell

es).

Un trajet spirituel déguisé en l’objet d’un rituel précis (la précision faisant l’« effet » que « tout ça a un sens »).

Un exercice de méditation pour philosophe analytique (faire du « feature-placing » pendant 35h : « il y a du même ici », « voici du différent »…).

Un défi pour jeune alchimiste (transformer l’or du temps en plomb de chiant, ou l’inverse).

Un passe-temps pour incel en chambre (monter une intégrale sur Twitch où chaque note est remplacée par une syllabe pitchée d’un discours d’Elon Musk).

Un tue‑l’ennui pour Gen Z sous couette (se jouer l’intégrale sur YouTube mais en vitesse x2).

Un palier d’éveil pour Connecticutais visant le satori (tracer vers l’West en pick-up jusqu’à ce que la musique s’arrête, et faire construire à cet endroit).

Ou juste un meuble de situation.

Un connotateur mobilier robuste.

Un arrière-plan sonore, un fond d’écran acoustique aux qualités musicales accessoires.

Une petite paséine, richement encadrée.

Une œuvre du « rayon des petits inventeurs », dit Boulez, pour qui Satie fut « souvent à la page, quelquefois avant la page : toujours sa musique date ». « Ses harmonies, ses mélodies, ses rythmes n’ont plus d’intérêt. Ils donnent du plaisir à ceux qui n’ont rien de mieux à faire de leur temps. Ils ont perdu le don d’irriter… Certes, personne ne pourrait supporter une exécution des Vexations… mais à vrai dire, pourquoi give it a thought ? », ajoute Cage, deux ans avant de monter la première intégrale (comme si l’idée absurde de ne serait-ce que « give it a thought » s’était muée en obsession), et de déclarer à l’issue de celle-ci :« Vous êtes familier d’un morceau de musique. Vous vous dites “Je vais le jouer 840 fois”. Vous prévoyez de le faire. Vous vous engagez à le faire. À ce stade, vous aurez tendance à penser que vous avez déjà vécu l’expérience, pas la peine qu’elle ait lieu. C’est une idée fondamentale de ce qu’on appelle “art conceptuel”, je crois (et on m’a souvent associé à l’art conceptuel, justement parce que je m’intéressais à des trucs comme jouer les Vexations de Satie). Or non seulement l’expérience vécue pendant les 18 heures et 40 minutes ne ressemblait pas du tout à l’idée que je m’en faisais, mais quand, à l’issue de la performance, je suis rentré chez moi en voiture à travers la campagne, j’ai dormi pendant allez, peut-être pas 18 heures et 40 minutes, mais disons 10 heures 15 minutes, et à mon réveil je me sentais absolument différent. Et même : mon environnement immédiat, celui dans lequel j’étais habitué à vivre, était devenu méconnaissable. Autrement dit, j’avais changé, et le monde avait changé. »

De quel « objet », fût-il sorti du « rayon des petits inventeurs », peut-on dire aujourd’hui qu’il n’a (encore) « perdu » ni « le don d’irriter », ni celui d’obséder, ni de déréaliser ce qui nous entoure ?

Une prière random infinie dispensée par une bouche d’IA ?

Une note d’intention engloutie par son propre écho ?

Un texte flottant sur fond de Vexations ?

Un vortex mélancolique sur le cloisonnement des mondes en miroir ?

Une simulation interactive de l’appareil phonatoire humain ?

La lecture désaffectée de contes ennnuyeux ?

Une interminable reprise de Águas de Março ?

Quoi d’autre ? (Écrire à antoinehummel [chez] y / a * h – o \ o / [point] [suffixe national])

⁂

Cage détend tout le monde : si du temps a passé dans le sentiment de sa durée, alors « j’ai changé et le monde a changé ». Si au lieu d’assister au temps qui passe, je l’ai assisté ; si au lieu de rester planté là à regarder passer la contingence comme des voitures depuis le banc de l’abribus, je me suis fait concierge de la contingence (comme d’autres ont déclaré vouloir n’être que « collaborateurs du matériau »), alors « j’ai changé » et le monde autour.

C’est la (fausse, inévitablement) modestie de l’argument « postmoderne », que m’a résumée l’autre jour mon ami Antoine Garrault (que je prompte souvent, puis pompe trop souvent sans guillemets) : « Oh moi, vous savez, je ne fais que capturer le sceau infalsifiable de la contingence ! D’ailleurs, ce n’est pas moi qui devrais signer cette œuvre, c’est la griffe unique de la situation où je me suis contenté de la placer. »

C’est « la situation » qui dira quels sons sont ancillaires, quel plan et quelle garde d’« avant » ou d’« arrière ». « La situation » qui dira quelle portion de l’histoire est l’amorce et laquelle la chute, quelle anecdote est pour l’histoire et quelle pour l’Histoire. « La situation » qui dira ce qui est « contenu » et ce qui est « commentaire », ce qui est « continuer » et ce qui est « commencer », ce qui est « scène » et ce qui est « coulisse », ce qui est « événement » et ce qui est « routine », « singularité » et « cliché », « propos » et « rumeur », « fond » et « figure », ce qui est « matériau » et ce qui est « composant », ce qui est « discours » et ce qui est « parole », ce qui est « usage » et ce qui est « mention », ce qui est « déclaré » et ce qui est « rapporté », ce qui est « découverte » et ce qui est « invention », « structure » et « improvisation », « authentique » et « apocryphe », « motif » et « décor », « citations » et « allusions », « effet » et « affect », « original » et « copie », « départ » et « terminus », « présence » et « absence », « perspective » et « projection », « centre » et « périphérie », « fragment » et « totalité », « distance » et « proximité », « éphémère » et « permanent », « consonance » et « dissonance », « surface » et « profondeur », « processus » et « résultat »…

« C’est la situation qui sait ».

C’est la situation qui fait.

Comment donc alors…

notre (brave) concierge…

va-t-il bien pouvoir réussir…

à parvenir à se tirer de cette « situation », qui lui « fait » la leçon slash une blague impratique ?

Comment va-t-il concilier le respect de l’art et celui de ses horaires de travail ?

Par quelle action décisive va-t-il transformer, en quelques gestes et quelques mots, une histoire à peine fun en intégrale de « belle histoire » ?

Si « la Joconde est dans les escaliers » pendant les horaires d’ouverture du musée, où est le concierge pendant les extras volontaires du pianiste ?

Je m’en allais justement vous le dire quand, dimanche 22 décembre 2024 à 20h16, le concierge, que j’avais contacté par email (car le brave homme avait lié à son compte YouTube une adresse non seulement valide mais encore en usage, et l’avait, chose si rare de nos jours, laissée en « visible par tous »), m’assura que mon souvenir éclatant du commentaire complet, qui trône en bonne place dans la vitrine Certitudes Absolues de ma mémoire (en compagnie de vérités sensibles et pratiques vieilles d’à peine 5 minutes), est faux.

⁂

Merde

⁂

Bâtard

⁂

Que ferai-je ?

Que dirai-je ?

Et comment le saurai-je, si j’erre ?

⁂

« Va.

Erre.

(Et si tu erres, erre à fond.) »