τύχη, túkhê : Chance, fortune, providence.

De τυγχάνω, tugkhánô (« se produire », « atteindre un but, une cible »)

Ça se passe au Τύχη (3), où il y a :

- 1. moins de tentes que de gens ;

- 2. d’immenses couchants qui laissent diversement sensible ;

- 3. à faire ;

- ☌. du coup, peut-être, des sensibilités à faire.

Fig. 1 : Immense couchant. – Fig. 2 : À faire

Fig. 1 : Immense couchant. – Fig. 2 : À faire

Des questions de quolibets sont adressées à un couple de personnes constitué pour l’occasion. Ces questions sont des colles cognitives, des énigmes anthropologiques ou des exercices d’intuition. Elles suggèrent souvent un ordre de réponses exclusif ou clivant : leur binarisme constitue à la fois les balises et les plots de la conversation, ses obstacles pratiques ; la polarité de leurs termes définit le champ d’exercice du jugement.

Placer d’emblée les entretiens sous la tutelle d’énoncés apophantiques plus ou moins explicites permet de jouer les intrigues à partir des assentiments, donc aussi d’interdire un registre modéré de réponse – pyrrhonisme, levée dialectique un peu leste, abstinence et autres sageries.

La comédie

La tragédie

L’épopée

Le couple de circonstance est requis de répondre en paire, de s’apparier efficacement pour un arraisonnement commun ou au moins une réponse unique. Le nécessaire appariement ne vaut pas pari de conjualité : la paire est temporaire – même s’il n’est pas exclu que s’y gagne une intimité.

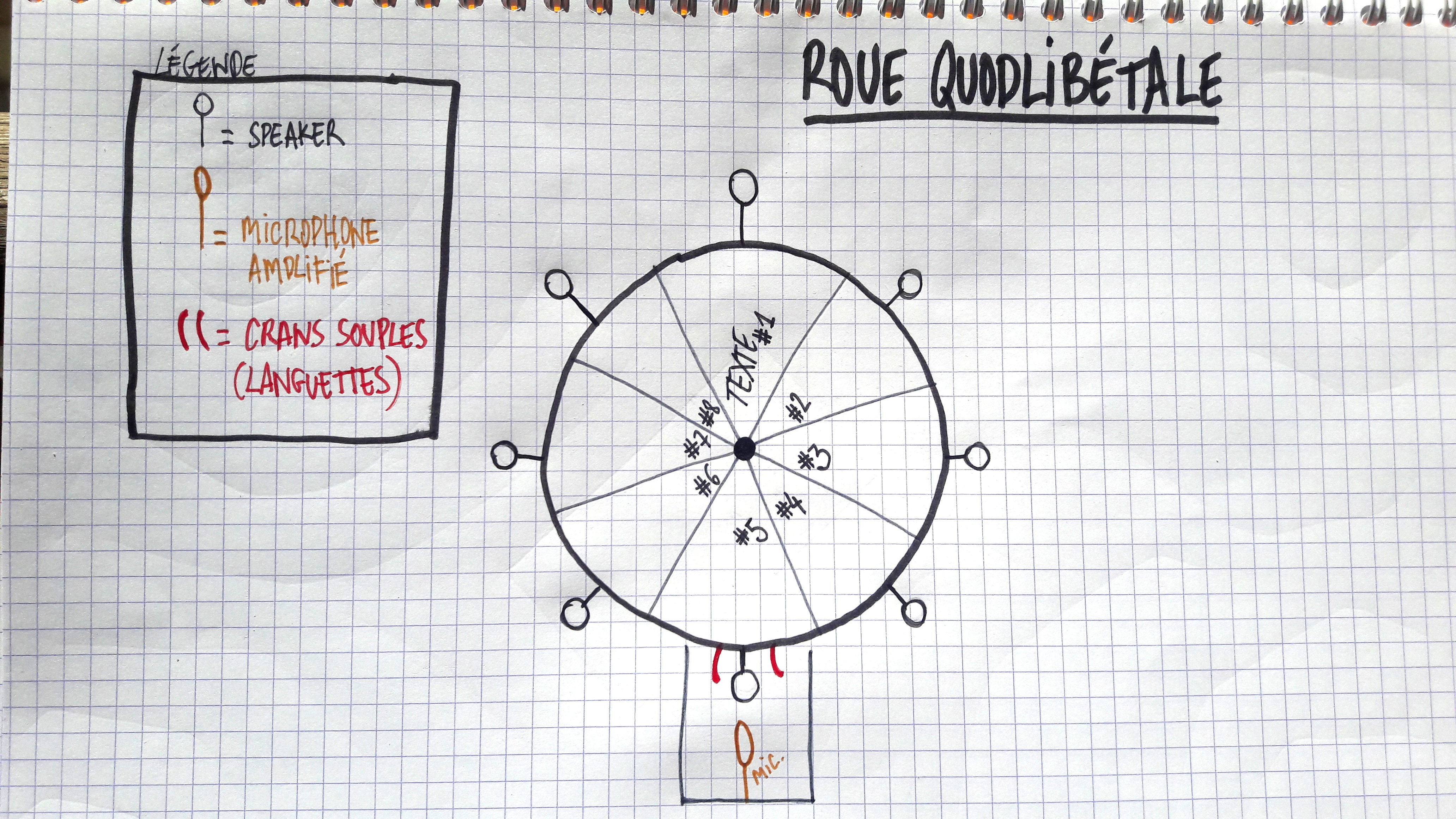

Les enregistrements des conversations sont ensuite coupés pour ne pas dépasser une ou deux minutes, puis montés sur un slot de la Roue Quodlibétale, et diffusés au hasard des tourniquements de celle-ci.

Idéalement (juin 2017)

Idéalement (juin 2017)

Les entretiens ont lieu :

– en latin tardif ;

– hors des tentes.

Les questions de quolibets ont pour objet de forcer à élucider les raisons personnelles, et pour méthode de prendre au sérieux le quelconque, et du quelconque le bon-vouloir, et du bon-vouloir le qui-vient (à l’esprit), et du qui-vient le plaisant, et du pas déplaisant le qui-charme (la raison et les sens).

Pratiquement (juillet 2017)

Cette micrologie des raisons n’est pas nécessairement une traque acrimonieuse ; les entretiens quodlibétaux sont une pratique sincère, sensible, pas justicière : le tout-venant d’une réponse intuitive, le non-chaloir de sa personne, est mobilisé pour un tout-chaloir général, un pan-chaloir qui, plus ou moins vaillant, dépersonnalise.

Que tout importe également sauve ou pèse, ni plus ni moins que le mal pesé, le mal sauvant, le mal pondéré des rapports personnels. Mais que la conversation vaille, achale, assaille jusqu’au conçu commun dont on pourra faire un à faire, ou que, pesant d’un poids constant, elle nivelle et finisse par faire se valoir tout le relief personnel du diversement sensible, elle procède d’un vouloir savoir très-transitif dont la chaleur opératoire a, aura toujours, dans le dardement de son objet, asséché le projet manipulatoire.

Le chamane

Couple et paire

C’est qui le plus fort ?

Le léopard chrétien

Le drame de l’amour

Avoir pied

Dire que les opérations transitives communes pourraient, sinon sécher d’un coup, chauffer jusqu’au tarissement les projets manipulatoires, c’est moins dénoncer qu’il y a du manipulatoire (ça, c’est un épanchement justicier), que faire (sa)voir à sa personne que le manipulatoire est stagnant, stagnant dans la personne.

C’est parce que je crois que c’est clair que je l’explique mal : j’essaie de me (faire) sensibiliser à ce qui, dans le détail des raisons personnelles, dupe ; et pour moi c’est moins les raisons que le personnel.

Les raisons, là, ne s’interrogent pas depuis l’envie justicière de les découdre, de les isoler, de les observer dans l’élément, rendu à sa pureté, de leur validité éthique. L’opératoire est enchaînant, intriquant, compeloteur. Cherchant les raisons, la dispute opératoire ne traque ni les causes ni les intentions ; elle admet, comme une règle de son jeu et une condition de sa progression – en un mot, comme une de ses raisons – la validité pratique de tels énoncés, et l’invalidité de tels autres. Mais les invalidés perdus, boulés le long des pentes de l’anomie, continuent d’opérer dans la conversation comme d’anciens conjurés écartés du projet. Le terrain est connu et avec lui le risque de trop vite invalider.

Une série de pour moi issue des sensibilités communes :

La conversation eue, c’est

La roue tournant, c’est

La roue montée une fois pour toutes, la tente orientée en fonction des levants, zéniths, azimuts, c’est

La roue droite, c’est

Le kit, c’est

La tente penchée, c’est

La roue tournant, c’est

La personne, c’est

Le hasard, c’est

La roue penchant, c’est

La débrouille, c’est

La tente montée, c’est

Se sensibiliser, c’est

Les couchants, c’est

Τύχη, c’est un rien personnel, un terrain tendu aux épanchaloirs.

- Exemple issu de Dan Sperber, Le symbolisme en général, Paris, Hermann, 1974. Voici l’explication de Sperber, qui s’inscrit dans un raisonnement plus vaste sur le statut des savoirs traditionnel et expérientiel : « Toute proposition synthétique en implique et en contredit d’autres. Notre connaissance du monde se construit en articulant des propositions selon ces relations, en n’acceptant une proposition qu’avec ses implications, du moins les plus évidentes, et en évitant de même les contradictions. L’expérience montre que le savoir encyclopédique n’est pas exempt d’incohérences et de contradictions, mais toute la vie pratique dépend d’un effort constant pour les éviter ou les corriger. Les propositions symboliques ne sont pas articulées de la même manière, et ne font pas l’objet d’un pareil effort. Non qu’elles soient incohérentes entre elles, mais leur cohérence est d’une autre nature, et elles co-existent sans difficulé avec des propositions encyclopédiques qui les contredisent, directement ou par implication. Un Dorzé n’est pas moins soucieux de protéger son bétail le mercredi et le vendredi, jours de jeûne, que les autres jours de la semaine. Non parce qu’il soupçonne certains léopards d’être de mauvais chrétiens, mais parce qu’il tient pour vrai, et que les léopards jeûnent, et qu’ils sont dangereux tous les jours. Ces deux propositions ne sont jamais confrontées. Si un ethnologue tracasse un informateur avec cette histoire, celui-ci réfléchit et propose : les léopards ne mangent pas les animaux tués les jours de jeûne ou peut-être ne les mangent-ils que le lendemain. Le problème des grands jeûnes qui durent plusieurs semaines, reste à résoudre. Mais précisément, l’informateur envisage la question comme une énigme, comme un problème auquel existe forcément une solution, et qui ne saurait être mal posé dans ses prémisses. Les léopards sont dangereux tous les jours, il le sait d’expérience ; ils sont chrétiens, la tradition le lui garantit. Il ne cherche pas la solution de ce paradoxe, il sait qu’il en existe une. De même un chrétien à qui l’ont fait percevoir une contradiction dans l’Évangile de Saint-Matthieu entre la généalogie de Jésus, qui descend d’Abraham et David par Joseph, et l’affirmation qui suit immédiatement, selon laquelle jésus n’est pas le fils de Joseph, ne songe pas un seul instant à remettre en question l’un des termes du paradoxe et ne doute pas qu’on puisse le résoudre, même si la solution lui échappe. En revanche, si son voisin Léon affirmait descendre du roi de France par son père et avouait en même temps être le fils d’un autre, il en ferait des gorges chaudes. Il ne ferait pas grand cas de l’argument, cher aux anthropologues, qui repose sur la distinction entre père et géniteur. Edmund Leach y fait appel dans le cas de Jésus (Leach, 1966 b : p. 97) mais les éditeurs de l’Évangile que j’ai sous les yeux préfèrent préciser en note que l’époux de Marie était aussi son parent. Seul un mécréant reprocherait à Matthieu de ne pas l’avoir dit tout de suite. Un chrétien sait qu’il y a une bonne raison à cela, même s’il ne la connaît pas. » ↩

- Exemple tiré de Claude Lévi-Strauss, « Le sorcier et sa magie » (in Anthropologie structurale, “Magie et Religion”, Chapitre IX), publié sous ce titre dans les Temps Modernes, 4e année, n°41, 1949, pp. 3–24 : « Grâce (au jeune homme, ndr), la sorcellerie, les idées qui s’y rattachent, échappent à leur mode pénible d’existence dans la conscience, comme ensemble diffus de sentiments et de représentations mal formulés, pour s’incarner en être d’expérience. L’accusé, préservé comme témoin, apporte au groupe une satisfaction de vérité, infiniment plus dense et plus riche que la satisfaction de justice qu’eût procurée son exécution. Et finalement, par sa défense ingénieuse, rendant son auditoire progressivement conscient du caractère vital offert par la vérification de son système (puisqu’aussi bien, le choix n’est pas entre ce système et un autre, mais entre le système magique et pas de système du tout, c’est-à-dire le désarroi) l’adolescent est parvenu à se transformer, de menace pour la sécurité physique de son groupe, en garant de sa cohérence mentale. Mais la défense n’est-elle vraiment qu’ingénieuse ? Tout porte à croire qu’après avoir tâtonné pour trouver une échappatoire, l’accusé participe avec sincérité et — le mot n’est pas trop fort — ferveur, au jeu dramatique qui s’organise entre ses juges et lui. On le proclame sorcier ; puisqu’il y en a, il pourrait l’être. Et comment connaîtrait-il d’avance les signes qui lui révéleraient sa vocation ? Peut-être sont-ils là, présents dans cette épreuve et dans les convulsions de la fillette transportée au tribunal. Pour lui aussi, la cohérence du système, et le rôle qui lui est assigné pour l’établir, n’ont pas une valeur moins essentielle que la sécurité personnelle qu’il risque dans l’aventure. On le voit donc construire progressivement le personnage qu’on lui impose, avec un mélange de roublardise et de bonne foi : puisant largement dans ses connaissances et dans ses souvenirs, improvisant aussi, mais surtout, vivant son rôle et cherchant, dans les manipulations qu’il ébauche et dans le rituel qu’il bâtit de pièces et de morceaux, l’expérience d’une mission dont l’éventualité, au moins, est offerte à tous. Au terme de l’aventure, que reste-t-il des ruses du début, jusqu’à quel point notre héros n’est-il pas devenu dupe de son personnage, mieux encore : dans quelle mesure n’est-il pas effectivement devenu un sorcier ? “Plus le garçon parlait”, nous dit-on de sa confession finale “et plus profondément il s’absorbait dans son sujet. Par moments, son visage s’illuminait de la satisfaction résultant de l’emprise conquis sur son auditoire.” Que la fillette guérisse après l’administration du remède, et que les expériences vécues au cours d’une épreuve si exceptionnelle s’élaborent et s’organisent, il n’en faudrait sans doute pas davantage pour que les pouvoirs surnaturels, déjà reconnus par le groupe, soient confessés définitivement par leur innocent détenteur. » Les deux récits – ceux de la duplicité supposée des Dorzé et de celle des chamanes – sont repris par Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? La référence au « sorcier de Lévi-Strauss » puise dans le texte cité plus haut, mais dans une autre histoire, celle de Quesalid, un chamane aux trucs exposés et qui essaie d’y survivre : « Tels les Dorzé qui estiment à la fois que le léopard jeûne et qu’il faut se garder de lui tous les jours, les Grecs croient et ne croient pas à leurs mythes ; ils y croient, mais ils s’en servent et ils cessent d’y croire là où ils n’y ont plus intérêt. (…) La coexistence en une même tête de vérités contradictoires (est) un fait universel. Le sorcier de Lévi-Strauss croit à sa magie et la manipule cyniquement, le magicien selon Bergson ne recourt à la magie que là où il n’existe pas de recettes techniques assurées, les Grecs interrogent la Pythie et savent qu’il arrive à cette prophétesse de faire de la propagande pour la Perse ou la Macédoine, les Romains truquent leur religion d’État à des fins politiques, jettent à l’eau les poulets sacrés s’ils ne prédisent pas ce qu’il faudrait, et tous les peuples donnent un coup de pouce à leurs oracles ou à leurs indices statistiques pour se faire confirmer ce qu’ils désirent croire. Aide-toi, le ciel t’aidera ; le Paradis, mais le plus tard possible. Comment ne serait-on pas tenté de parler ici d’idéologie ? (…) L’idéologie est un tertium quid à côté de la vérité et des pannes inévitables et aléatoires de la vérité que sont les erreurs ; c’est une erreur constante et orientée. (…) La notion d’idéologie est une tentative louable et manquée pour parer à la légende d’une connaissance désintéressée, aux termes de laquelle il existerait une lumière naturelle qui serait une faculté autonome, différente des intérêts de la vie pratique. Cette tentative aboutit malheureusement à une cote mal taillée : l’idéologie mêle deux conceptions inconciliables de la connaissance, celle du reflet et celle de l’opération. Peu frappante à première vue, cette contradiction est rédhibitoire, si l’on y réfléchit un instant : la connaissance ne peut pas être tantôt correcte et tantôt biaisée ; si des forces telles que l’intérêt de classe ou le pouvoir la dévient quand elle est fausse, alors les mêmes forces opèrent aussi quand elle dit vrai : elle est le produit de ces forces, elle n’est pas le reflet de son objet. Mieux vaudrait reconnaître que toute connaissance est intéressée et que vérités et intérêts sont deux mots différents pour une même chose, car la pratique pense ce qu’elle fait. » ↩