| Vaccins Covid Vaccin Moderna Psychologie/Développement personnel Je | n’arrive pas à vouloir | apprendre le monde. |

| et toutes les villes comptent ces violences du petit peuple difficile de faire vivre toutes ces formes sociétales ensemble. Gouvernance d’amateurs qui | n’arrive pas à vouloir | comprendre les malaises de notre société. |

| Aujourd’hui , chacun viens avec sa folie, son bon sens, sa timidité, sa valeur, sa tendance… Même si la majorité | n’arrive pas à vouloir | partager la vision d’autrui. J’crois que c’est un gros frein pour certains qui sont pas habitué à avancer avec le caractère des autres. |

| Et l’on connaît l’analyse décisive de saint Augustin sur cette liberté qui | n’arrive pas à vouloir | . |

| Bien que je sache qu’il y a un malheur en vue, le seul fait d’être attachés à la même corde le donne l’illusion d’une entente entre nous deux. C’est une erreur mais je | n’arrive pas à vouloir | du mal à cette femme qui est en train de me trahir. |

| À l’issue, Xavier Bertrand affiche un discours plutôt pacifique : « Je ne suis toujours pas macroniste, mais je | n’arrive pas à vouloir | être dans une guerre de tranchée. » Après, lorsque l’on égrène un à un les dossiers avec lui, les coups de griffes du chat Bertrand sont plus nombreux que les caresses. |

| Écriture basique, des situations auxquelles on | n’arrive pas à vouloir | croire, des personnages lisses. |

| finit par se donner les motifs de ne rien faire. Il | n’arrive pas à vouloir | , il rumine une incessante analyse de lui-même et de la réalité qui le maintient en dehors de toute volonté. |

| Je | n’arrive pas à vouloir | détruire quelqu’un que je connais pas juste parce qu’il me le demande. |

| Et donc je n’arrive pas à penser des choses heureuses je | n’arrive pas à vouloir | je n’arrive pas à me définir je n’arrive. |

| Dans son genre, cet autre univers est au moins aussi intéressant que le nôtre et on | n’arrive pas à vouloir | sa destruction. |

| Quelque part, ce couple est prisonnier de son destin et de son époque, il | n’arrive pas à vouloir | véritablement quelque chose. |

| Que si un de ses potes se fait mal ou est malade, c’est sur lui qu’on comptera. Il le sait et | n’arrive pas à vouloir | du mal aux autres. Il n’arrive pas à souhaiter la blessure ou le forfait d’un copain, et pourtant, qu’est-ce qu’il aimerait le jouer ce match. Mais il le savait, il s’en doutait et il était prêt. |

| C’est plus vrai que jamais en ce moment, on | n’arrive pas à vouloir | se séparer de ceux qui nous appauvrissent tout les jours un peu plus ! |

| Je | n’arrive pas à vouloir | découvrir leur musique que je ne connais malheureusement pas. |

| Harper est très convaincant lorsqu’il dit ce genre de trucs. Et c’est vrai qu’ici notre esprit change, au plus profond. L’auteur du journal intime ne cesse d’évoquer son grand dilemme. Il n’arrive pas à se concentrer sur sa respiration. Il | n’arrive pas à vouloir | arrive pas à vouloir se concentrer. Ta vie est un échec. Une série de mauvaises décisions. Il se déteste. Des choses à régler. |

| Si je | n’arrive pas à vouloir | ce que je veux ! C’est que je manque d’imagination ! C’est que le circuit du vouloir m’échappe ! |

| On arrive au malaise dans la relation quand les normaux soit font comme si l’autre était comme eux, soit l’ignorent car | n’arrive pas à vouloir | voir sa différence. Comme on met souvent la personne stigmatisée dans cette situation de malaise, elle a toutes les chances de devenir la plus habile à la manier. |

| J’aimerais pouvoir | arriver à vouloir | croire que je ne suis pas le seul. |

| Je dois écrire sinon je ne saurai jamais où est la réalité. J’ai pas mal. Je comprends tout mais je | n’arrive pas à vouloir | ce que je pense. Je sais qui j’étais. Je sais ce que je deviens, mais je ne sais pas pour combien de temps. |

| Osons écrire que n’est pas comme l’âne de Buridan qui veut. Oui c’est osé car justement, l’âne de Buridan n’arrive pas à vouloir. Et arriver à vouloir être un être qui | n’arrive pas à vouloir | c’est vraiment fort, n’est-il pas ? |

| Elle m’a demander jusqu’où j’irais et elle m’a dit que pour elle c’était une façon de mettre fin à mes jours. Je le sais mais je | n’arrive pas à vouloir | arreter, c’est comme si cette solution me convenait et en même temps il y a mon fils mais je préfère ne pas penser à l’après, a lui pour continuer mon autodestruction. |

| Face au juge d’instruction, elle eut cette phrase que l’avocat général souligne à plusieurs reprises : « J’ | arrive pas à vouloir | . » La psychologue qui la suit depuis bientôt deux ans explique que le viol est venu s’ajouter aux maltraitances de l’ex-belle-mère. |

| Puis, c’est venu comme ça. Et il n’est pas peu fier du résultat. Bruno ne sait pas très bien ce qu’il veut faire plus tard. Il | n’arrive pas à vouloir | quelque chose de loin. Il préfère se satisfaire de ce qu’on a maintenant. |

| Pardon mes amis, vous êtes morts par ma faute, je | n’arrive pas à vouloir | le tuer, pour la première fois de ma vie, je vais fuir, pardonnez-moi d’être aussi faible ! |

| j’ai le cerveau fait pour ça visiblement, mes bonnes notes dans le domaine me disent que c’est bon, je peux y arriver. Mais je n’y arrive pas, je | n’arrive pas à vouloir | , c’est trop dur de se forcer, d’imaginer une vie de travail à attendre le week end pour se défouler, boire, se droguer, s’abîmer, oublier puis retourner se tuer un peu plus pour avoir de quoi survivre. |

| Malgré des baisse de production (en terme de porcs mis en marché), le marché | n’arrive pas à vouloir | se débarrasser des inventaires (Cold storage) encombrant des derniers mois. |

| Déjà, il sait. Irrémédiablement, il a choisi : le 23 juillet, il se donnera la mort. Parce qu’il | n’arrive pas à vouloir | ni à désirer, parce qu’il a peur, parce qu’il n’arrive à mettre la main sur rien. |

| Il a beau être parfois dégueulasse, je | n’arrive pas à vouloir | sa mort (heureusement, il meurt pas). Je peux juste me dire : Chaos, t’es trop cool. |

| Mais il y a de ces situations ou le désir de l’un n’est juste pas compatible avec le désir de l’autre. Peu importe les arguments on | arrive pas à vouloir | la même chose. Tu trouves que l’exemple de l’avortement est un peu fort, moi je le trouve au contraire très pertinent. |

| j’ai pourtant l’impression de ne pas être difficile et d’aimer beaucoup de chose mais force est de constater que je dois l’être ! Mais malgré ces déceptions je | n’arrive pas à vouloir | autre chose que des surprises,et je crois plus profondément que c’est l’envie d’être rassurée en me disant « lui au moins il me connait par coeur…… » |

| elle perçoit que ça ne va pas, elle veut s’en sortir, regrossir, mais a tellement peur de perdre le contrôle qu’elle | n’arrive pas à vouloir | ce changement. Elle est coincée dans cet état de grand contrôle. |

| C’est pas Dieu, c’est pas toi, c’est pas nous, c’est pas eux / C’est bien moi qui | arrive pas à vouloir | la lueur dans tes yeux / J’étais passagère dans ta vie, j’savais que j’avais pas d’avis |

| Alors que d’une part, il réalise et magnifie l’amour, d’autre part il s’en dissocie forcément, soit qu’on | n’arrive pas à vouloir | celui qu’on aime, soit qu’on a besoin de vouloir d’autres femmes et d’autres hommes. |

| Et si on ne le fait pas, on fait gagner et prospérer le mal, parce qu’on a refusé ce que Dieu veut nous donner et parce qu’on | n’arrive pas à vouloir | comme lui le triomphe de l’amour chez tous ses enfants. |

| Le fait est que je l’adore, on est sur la même longueur d’ondes, on a les mêmes délires blabla, il est très attirant, mais j | ’arrive pas à vouloir | de lui. je n’ai absolument aucune idée de ce qui me bloque. |

| Pourquoi je | n’arrive pas à vouloir | le bonheur et croire en mon ex, que je pense pervers narcissique ou du moins toxique, qui avance et a des projets ? |

| par ce que si t’es une femme en mal d’enfant, tu pourrais aussi être mon mari, en mal de sa vie et du pourquoi il | n’arrive pas à vouloir | d’enfant… sauf que pour la fin du texte, chacun peut l’interpréter comme il veut ! |

| je fais aucun effort pour contrôler ça donc c’est pas du contrôle ni du sang froid, j | ’arrive pas à vouloir | de mal au autre, parfois oui, mais seulement quand ça touche d’autre personne ou que c’est une injustice |

| Il doit avoir des blocages qui font qu’il | n’arrive pas à vouloir | s’engager avec vous. Il peut ne pas être prêt, mais la plupart du temps cela veut surtout dire qu’il ne vous voit pas comme la femme de sa vie… |

| on a essayé une séance de thérapie de couple… en vain car je | n’arrive pas à vouloir | réparer car je suis déjà partie… |

| Ajd nous nous aimons comme jamais nous n’avons aimé d’autres personne nous sommes si heureux quand nous sommes ensemble et lui | n’arrive pas à vouloir | franchir le pas… Ajd je ne crois plus en rien… |

| Depuis le temps, j’ai l’habitude, je ne changerai plus. Mais même quand on me met à terre, je | n’arrive pas à vouloir | faire du mal à l’autre. Je n’ai pas l’esprit de vengeance, du tout. C’est ainsi. Je n’arrive pas à me défendre. |

| Par exemple, on peut lui dire avec sincérité : « Seigneur, je | n’arrive pas à vouloir | obéir à tes commandements » ou « Au fond de moi, je souhaite faire ta volonté. Mais en pratique, je ne suis pas assez motivé(e)… ». |

Tout

Le club

Photo : Lotti Thießen

CLUB (de l’anglais : « bâton », « société »)

1. Lieu procurant à une assemblée choisie des garanties d’échanges et de rapports privés, confidentiels voire intimes. Par extension : établissement nocturne où l’on peut consommer, danser, assister à un spectacle, nouer et entretenir des relations sexualisées (un club libertin, un club échangiste, Cavern Club, Hundred Club). Par ext. : lieu ou structure, public ou associatif, intra- ou extra-institutionnel, dont les missions sont en général de soutien psychologique ou d’accompagnement administratif, et qui accueille uniquement en journée (le club de jour de l’hôpital psychiatrique, Club extra-hospitalier Antonin-Artaud).

2. Association dont les membres ont quelque goût, intérêt ou but communs, et qui admet de nouveaux membres le plus souvent par élection ou cooptation, après parrainage. Par ext. : société sportive (un country-club, le Club alpin français). Hist. : instances informelles, nées dans les années 1980, et financées par des acteurs privés, réunissant des parlementaires et des représentants d’intérêt (ou lobbyistes) dans le but de faire accéder les uns aux raisons des autres (Club des parlementaires amateurs de havanes, Club Chiens et société, Club de l’accession à la propriété en région PACA, Club du dernier kilomètre de livraison, Club Vive le foie gras).

3. Société où l’on s’entretient des affaires publiques ou de questions philosophiques et politiques. Hist. : entre 1789 et 1793, sociétés dites « populaires » où sont discutées les idées révolutionnaires (Club des Cordeliers, des Impartiaux, des Jacobins). Par ext. : groupe qui professe des opinions exaltées (Club de Rome).

4. Société fermée ; groupe dont les membres se retrouvent régulièrement et obéissent à certains usages. Par ext. : cercle élitiste ou d’inspiration aristocratique (Reform club, Rotary club).

Dérivés. Cravate club : cravate dont le motif indique l’appartenance à un club. Fauteuil club : fauteuil de cuir large et profond, tel qu’il s’en trouvait dans les clubs de la haute-société coloniale. Clubbable : admissible à un club. Clubber : aller se divertir dans un club de nuit. Clubard : supporteur fanatique d’un club de football. Country-club : club où s’exercent des activités récréatives de plein air telles que le golf, le polo, le tennis ou l’équitation. Club-house : lieu où se rencontrent les membres d’un club, en marge de l’activité principale de celui-ci. Pavillon-club : bâtiment offrant divers services aux membres d’un club sportif ainsi qu’à leurs invités.

Syntagmes. Appartenir, s’inscrire, adhérer à un club. Être membre, faire partie d’un club. Être admis, aller, passer la soirée au club. Fonder, former, (faire) fermer un club. Les réunions, les décisions du club. Faire honneur, faire honte, se dévouer, inviter à dîner au club. Faire asseoir quelqu’un dans son club. Organiser un match, une rencontre inter-clubs.

Locutions. Bienvenue au club ! : expression par laquelle on signifie partager le malheur de son allocutaire (Tu es rongée par l’eczéma depuis ta tendre enfance ? Bienvenue au club !).

Étymologie. A – Le passage, en anglais, d’un sens (« gros bâton noueux dont une extrémité est plus épaisse que l’autre ») à l’autre (« groupe de personnes ») reste difficile à expliquer. Admis que le second procède du premier, celui-ci pourrait s’originer dans un sens zéro (« masse, agrégat »), lequel, sans avoir nécessairement eu cours, participerait du sens premier. Encore aujourd’hui, hormis sur un green et encore, ne reçoit le nom de club qu’un bâton d’une densité et d’une taille qui permettent d’envisager frapper à son moyen. Cf. l’emploi du verbe « to club », qu’il s’agisse de décrire la descente d’une bande à battes ou l’œuvre policière (lors des émeutes de 2011 en Angleterre, un journaliste écrivit que la police, tétanisée par une possible accusation de racisme, n’avait pas « donné aux pillards la leçon qu’ils méritent », en « les assommant comme des bébés phoques » [clubbing these looters as baby seals]). De là, le second sens pourrait procéder d’une comparaison, plus ou moins sourde, entre un regroupement de personnes et la masse d’un gourdin ou d’une massue. Ce que club, suivant ce filon étymologique, désignerait sourdement, c’est donc une sorte d’agence collective capable d’impact. B – Il existe une étymologie concurrente, selon laquelle club, de l’anglo-saxon cleófan (angl. mod. : « to cleave asunder », fr. : « diviser en pièces/en morceaux, cliver, séparer »), a en premier lieu connoté non la masse ou le gourdin mais leur effet – fracturation, division interne. Le français en conserve une trace, à la fois sur le mode distinctif (le club comme poche, parcelle du monde) et répartitif (le club comme ensemble auquel on appartient à raison de sa participation).

depuis que s’est constituée

en club

une ancienne association de

personnes physiques isolées

qu’unissaient déjà dans le monde

sans qu’elles en fussent conscientes et pussent

s’en soutenir

des valeurs, des soucis, des doutes :

des raisons personnelles qu’on peut

par souci de clarté

et pour se faire plaisir

regrouper sous le nom

de force de rapports.

une foison de tendances et d’inclinations :

de raisons personnelles

qu’entretenaient en commun mais

sans le savoir et sans pouvoir

s’y retrouver

des personnes physiques isolées

physiques donc isolées.

Les sources d’étonnement réduisent

Le mal (Anne Boyer)

Ça va faire mal : ça ne fait jamais pas mal. Ça viendra forcer nos poitrines et ça entrera par ici. Il y a des jours, ça fera mal et ce sera le sort ; d’autres jours, ça passera par aucun agent spécifique ; et, des fois, c’est quelqu’un qui en sera la cause. Par exemple quelqu’un trébuche, renverse sur nous tout le mal qu’il avait dans les bras. On se regarde effarés. Il y a du mal partout, sur tout le monde, et tout le monde a les yeux pleins de larmes.

Quelqu’un nous jettera un regard ou plusieurs et décidera qu’on a mérité que ça fasse mal. À notre tour on lui jettera un regard, comme on balance une question ou comme on jette un sort. On dira : Est-ce que ce sont mes mots, ou leur agencement, qui t’amènent à vouloir pour moi ce qui fait mal ? Ou est-ce que c’est mon corps ? Est-ce que tu veux te venger de la façon dont mes yeux s’allument, dont mon corps se tend quand les rayons du soleil l’atteignent sous un certain angle ? Comment oses-tu ! et Qu’est-ce que tu croyais ?!

Des fois, ceux qui nous causent du mal tenteront de se justifier, et qu’ils le fassent ou non ce seront leurs méthodes pour causer davantage de mal.Continuer

Niquer cette journée

Il est 21h Monsieur

Situation en nous qui sait

La connaissance est liée à la lutte.

Et connaît vraiment celui qui hait vraiment.1

Ce n’est pas nous qui savons,

c’est une certaine situation en nous qui sait.2

La gradualité n’explique rien sans les sauts.

Les sauts ! Les sauts ! Les sauts !3

Dans l’« Italie des [soixante] dernières années », Nanni Balestrini passe, « selon un paradoxe qui ne l’est qu’en apparence », pour « l’écrivain le plus radicalement formaliste et radicalement engagé »4. L’adverbe est d’actualité ; les deux adjectifs ont vieilli,

- à moins que par « formaliste » on réussisse à entendre, au-delà du partage inopérant fond/forme, une attention maintenue aux cadres, aux dispositifs, aux artifices de l’écriture (contre l’évidence du sentiment ou de l’expression, et contre les prétentions à l’« innocence » et au « naturel »5), et même, selon l’accusation parfaite d’un bolchevik orthodoxe, un « criminel sabotage idéologique »6, puisque le formalisme ainsi entendu, en tant qu’il s’intéresse à la façon dont les discours sont constitués afin que jamais ils ne puissent passer pour institués, est nécessairement un ennemi des dogmes ;

- à moins aussi qu’on n’arrive à débarrasser « engagé » de la fameuse responsabilité historique de l’écrivain (dont « chaque parole a des retentissements ; chaque silence aussi »7) qui a longtemps aménagé à la « parole intellectuelle » un destin propre au sein de la communauté des parlants ; on pourrait, à l’inverse, y entendre une forme d’implication politique qui rejette par principe la division du travail discursif et intellectuel – par exemple entre les poètes (ces grands inquiets du langage, en charge du « symbolique » ou de « la langue ») et les sujets politiques ordinaires (qui se contentent – symptômes d’un monde ayant sacrifié le langage tout entier à la véhicularité – de faire des phrases, formuler des opinions, communiquer des informations).

En ce sens, « formaliste » et « engagé » – si les deux mots, à nécessiter tant de pincettes, demeurent utilisables – peuvent qualifier :

- une poésie qui ne s’excuse pas de ne pas être l’action (ou : « la politique », « la révolution », « la vie », « le réel » – au choix et combinables) ;

- une politique qui ne s’excuse pas de ne pas être « la poésie » (ou : « l’imaginaire », « le rêve », « le réenchantement » etc.).

Reste le « paradoxe » apparent, tant semble s’être naturalisée l’idée, au cours de la seconde moitié du 20e siècle, que « faire de la poésie » (sérieusement, formalistement), « c’est déjà politique »8.Continuer

- Mario Tronti, Introduction à Operai e capitale (Turin : G. Einaudi, 1966 ; fr. : Ouvriers et capital, Genève : Entremonde, 2016, p. 21, trad. Y. Moulier-Boutang & G. Bezza) ↩

- « Que l’esprit ait besoin d’une certaine forme d’excitation, même s’il ne s’agit que de reproduire des idées que nous avons déjà eues, c’est ce qu’on voit souvent dans les examens où sont interrogés des esprits ouverts et cultivés à qui l’on pose, sans préambule, des questions telles que : Qu’est-ce que l’État ? Ou : Qu’est-ce que la propriété ? Ou d’autres choses du même genre. Si ces jeunes gens s’étaient trouvés dans une société où l’on avait débattu de l’État ou de la propriété depuis un certain temps déjà, ils auraient peut-être facilement trouvé la définition en comparant, isolant et récapitulant les concepts. Mais ici, où cette préparation de l’esprit fait totalement défaut, on les voit brusquement buter ; et seul un examinateur manquant totalement de discernement en déduira qu’ils ne savent pas. Car ce n’est pas nous qui savons, c’est une certaine situation en nous qui sait. » (Heinrich von Kleist, « De l’élaboration progressive de la pensée par le discours », dans Œuvres complètes, t. 1 : « Petits écrits », Paris : Gallimard, « Le Promeneur », 1999, p. 48, traduction modifiée) ↩

- Lénine, commentant la « rupture de gradualité » (Abbrechen des Allmählichen) de Hegel dans ses Cahiers philosophiques (1895–1916), Paris, Éditions sociales, 1973, p. 118–119 ↩

- Ada Tosatti, dans sa postface à l’édition française de Blackout (Genève : Entremonde, 2011) ↩

- « La lingua della scrittura letteraria non è mai innocente e “naturale”. » (Nanni Balestrini & Alfredo Giuliani, dans Gruppo 63. L’antologia, Milan : Bompiani, 2013) ↩

- Le mot est d’Anatoli Lounatcharski, Commissaire du peuple à l’éducation de 1917 à 1929. ↩

- « L’écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu’ils n’ont pas écrit une ligne pour l’empêcher. Ce n’était pas leur affaire, dira-t-on. Mais le procès de Calas, était-ce l’affaire de Voltaire ? La condamnation de Dreyfus, était-ce l’affaire de Zola ? L’administration du Congo, était-ce l’affaire de Gide ? Chacun de ces auteurs, en une circonstance particulière de sa vie, a mesuré sa responsabilité d’écrivain. » (Jean-Paul Sartre, « Présentation des Temps Modernes », Situations II, Paris : Gallimard, 1948, p. 7) ↩

- C’est en tout cas ce que Nathalie Quintane raconte qu’on a prétendu : « Al Dante avait publié les plus importants poètes de l’époque, et le premier bouquin directement politique en poésie, après une abstinence de près de trente ans : une petite anthologie sur les sans-papiers (Ouvriers vivants, Romainville : Al Dante, 1999). C’était ce bouquin qui avait contribué à casser le cliché qu’on entretenait entre nous, poètes : que, de toute façon, écrire de la poésie, c’était déjà politique – une position intéressante, défendable, devenue confortable à la longue. » (Nathalie Quintane, Un œil en moins, Paris : P.O.L, 2018, p. 203–204) ↩

Un humain hors pair dit son supérieur

Un supérieur est appelé à témoigner lors du procès d’un de ses subordonnés.

Un subordonné attend de ses supérieurs de l’autorité, du respect, des instructions claires en amont des opérations et pendant, et un soutien sans faille au cours de l’instruction. Témoin d’une procédure, le sergent superviseur – qui a conquis son grade en faisant la preuve régulière de son discernement – vient plaider, sans failles, l’humanité de son subordonné.

Rappeler de l’agent l’humanité – quantitative : appartenance à l’espèce ; et qualitative : sollicitude (de gros et de détail) pour l’espèce –, c’est tenter de porter les débats hors de l’agentivité en tant que telle, pour les faire pénétrer la composition d’une âme singulière. Gagner l’attention du juge à la singularité de cette âme, c’est faire un pas décisif vers l’acquittement de cet agent.

Du haut de la supervision, la vue est imprenable sur les qualités humaines de la quantité subalterne. L’autorité qui, en temps normal, est – surtout dans les métiers de corps – agence supérieure (puissance de mettre en mouvement les agences inférieures), est, par temps judiciaire, vision supérieure (puissance de pénétration du secret des âmes).

Le sergent superviseur observe, depuis sa supervision, la quantité des pairs humains, s’arme du critère « humanité », ventile cette multitude et distingue : un humain excellent perçant sous l’uniforme, un humain insigne brillant sous l’insigne. On dira : au plan de l’humanité – déterminant de masse et facteur de distinction – en voilà un qui sort du lot. Ou : chez ce policier, on trouve non simplement une quantité d’humanité sans égale parmi ses pairs policiers, mais aussi une qualité d’humanité sans commune mesure avec ce qui a cours dans la masse humaine.

Le subalterne excelle en humanité qualifiée. Il dépasse d’elle mais sans excès : il affleure au niveau de l’exemple sans manquer de faire saillir sa singularité. À cet égard, l’apologie du superviseur paraît risquée ; dans un métier de corps, « hors pair » pourrait trahir une velléité de l’agent à se distinguer, non pas au sein du corps, mais tout bonnement du corps. C’est ce débordement passionnel, cet excès héroïque, qu’il faut éviter de faire entrevoir dans la plaidoirie. Ce n’est donc pas, dans le supervisé, le policier qui sera prédiqué « hors pair » ; c’est le sujet « humain » – au sens de sensible et souverain certainement.

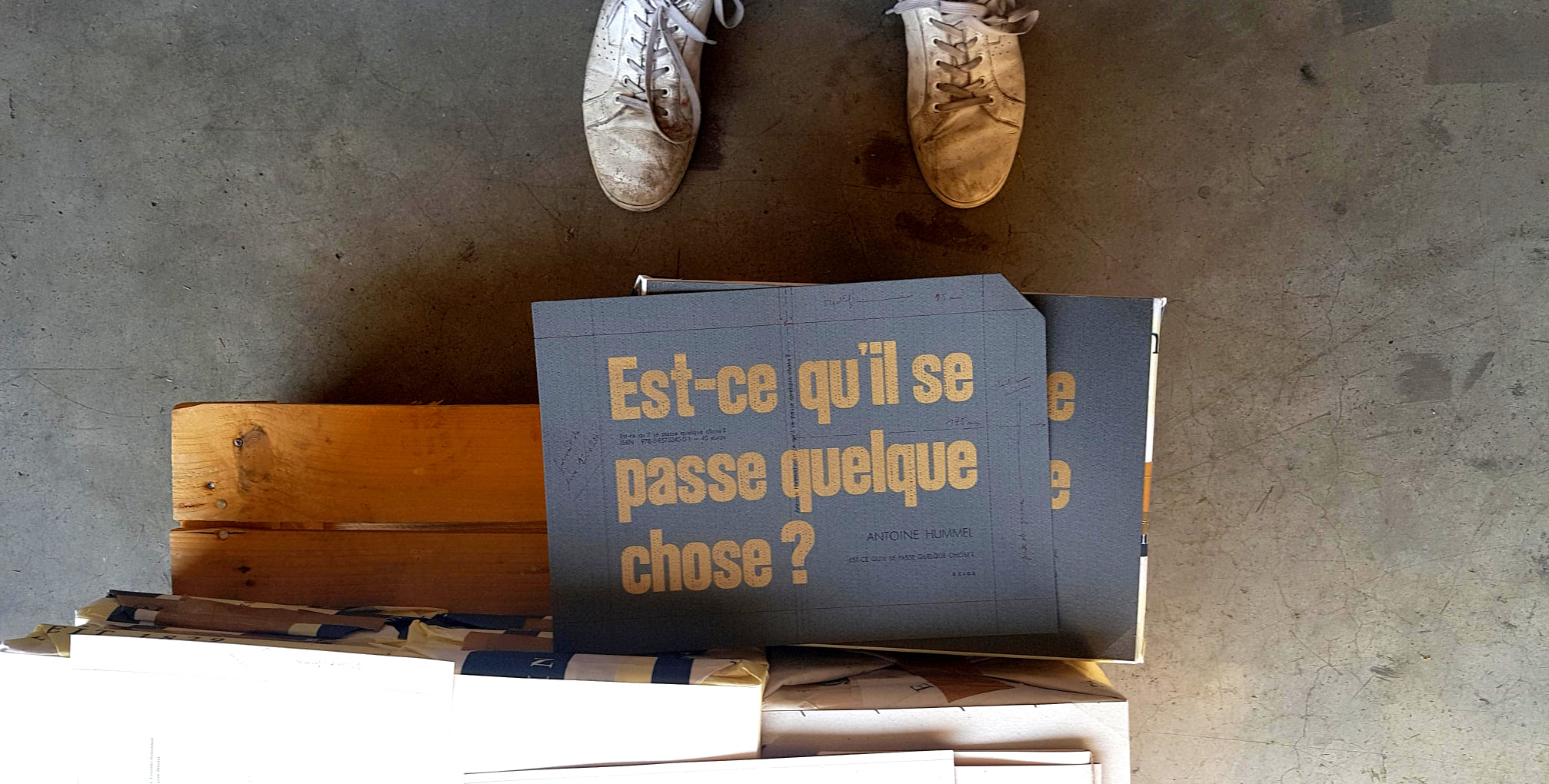

Est-ce qu’il se passe quelque chose ? (livre)

Est-ce qu’il se passe quelque chose ? vient de paraître chez 8 clos / Éric Pesty éditeur. 10€ (11€ par la poste). On peut l’acheter ou le commander en librairie, se le procurer auprès de l’éditeur en envoyant un chèque (à l’ordre d’Eric Pesty Éditeur) au 6, rue des Belles Écuelles, 13002 Marseille, ou faire un virement bancaire (IBAN : FR76 1027 8089 9300 0200 9410 193 – BIC : CMCIFR2A) en précisant son adresse postale par mail au contact[at]ericpestyediteur.com.

Lire le texte.