Est-ce qu’il se passe quelque chose ?

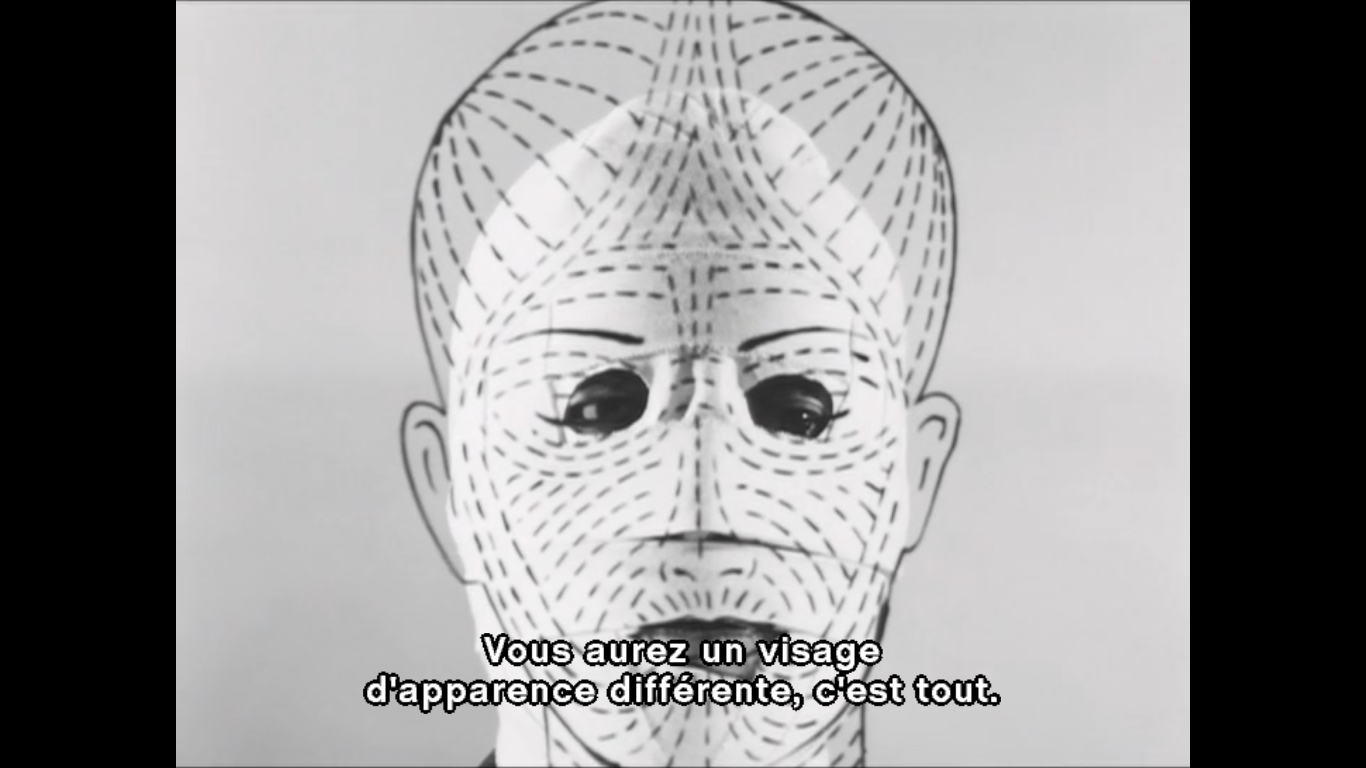

Non quia dicitur, sed quia creditur.1

Si tu sais qu’il se passe quelque chose, nous t’accordons tout le reste.

Si tu te demandes s’il se passe quelque chose, ta cause est la nôtre.

- « D’où vient à l’eau (du baptême) cette vertu si grande qu’en touchant le corps elle purifie le cœur, si ce n’est de la phrase qui l’accompagne ? Et non de ce que celle-ci est dite, mais de ce qu’elle est crue (Non quia dicitur, sed quia creditur). » (Augustin, In Iohannis evangelium, tr. 80, 3) ↩

Le peuple qu’on disait routinier

Une publicité pour le peuple qu’on disait routinier, qui se termine par une déclaration du peuple qu’on disait routinier.

Plaisir de le savoir

-

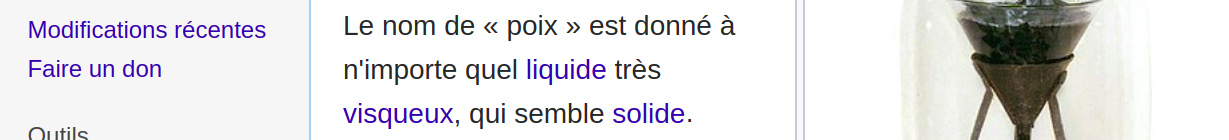

- La poix désigne conventionnellement, d’après Wikipédia, « n’importe quel liquide très visqueux, qui semble solide ».

- Est-ce que « n’importe quel liquide très visqueux, qui semble solide » est une description de l’usage du mot « poix » ou de la chose elle-même ? Est-ce que c’est la définition de « poix » ou la caractérisation de la poix ? Et alors une caractérisation par le propre ou par l’espèce ? Est-ce que la poix tient sa singularité dans le monde du fait d’allier semblance de solidité et viscosité effective ? Ou est-ce que par là elle s’apparente à une foule d’autres choses qui se distinguent sur le même mode ? Est-ce que la « semblance » de solidité abuse uniquement la vue ou aussi le toucher ? Et si aussi le toucher, pourquoi est-ce que la viscosité, au contraire de la solidité, serait épargnée des vicissitudes empiriques de la « semblance » ? Pourquoi est-ce qu’on ne dirait pas : une substance qui, sous le rapport de l’expérience en laboratoire, semble être un liquide d’une grande viscosité, et sous le rapport de l’expérience ordinaire, un corps solide ? Quand, où, à qui, dans quels yeux, sous quels pieds et entre quelles mains, est-ce que la poix « semble solide » ?

- La phrase de Wikipédia est elle-même visqueuse-qui-semble-solide. Ses termes lapidaires ne l’empêchent pas de goutter, de nous couler entre les doigts si on cherche à s’y accrocher : « poix » ne désigne rien de substantiel en propre, mais seulement une espèce ou un type de substance (par exemple : poix de résine ou de goudron, bitume).

- À vrai dire, « poix » ne désigne même pas un type de substances de même origine ou issues d’un même procédé d’extraction ou de fabrication, mais un ensemble de propriétés parmi lesquelles la viscosité, l’adhérence, l’isolance – toutes extrêmes.

- C’est à cette quantité de qualités qu’on a donné un nom commun, un nom dont le caractère monosyllabique laisse imaginer une imposition très lente, ou bien subite. « Poix » a peut-être été reçu d’un coup, dans l’évidence d’une analogie avec un truc déjà nommé (substance matérielle ou immatérielle, divine ou amie), ou alors « poix » a longtemps tourné dans les bouches, sous une forme mal dégrossie d’abord puis de plus en plus raffinée, jusqu’à ce qu’un jour, au bout d’un certain nombre de veillées communautaires autour du feu communautaire, un quintessencier monosyllabe ne s’atteste, et là-dessus un accord informel, sans conversation mais par elle, s’établit autour du son « poix » – son aussi impropre que n’importe quel autre mais pas grave, il va bien tant qu’on le crédite.

- Mettons que de ce jour on a rendu « poix » responsable d’un savoir liquide. On a mis « poix » en charge d’une réalité mal authentifiée mais bien disposée pour l’usage. On a fait usage de poix et de son nom sans souffrir de n’y avoir attaché ni norme ni format.

- La poix désigne conventionnellement, d’après Wikipédia, « n’importe quel liquide très visqueux, qui semble solide ».

Geist-Geist-Probleme

Quelques implications abstraites, pour nous les sujets sentants.

Une thèse

« Pas spécialement poétique »

Nathalie Quintane, Christophe Tarkos

et la dé-spécialisation de la poésie (1992 – 2019)

> https://www.testanonpertinente.net/PSP/

Les deux ministres

Mon amie L. a dressé une typologie sommaire mais robuste de la parole politicienne. Pour elle, tout discours politique émane nécessairement d’une de ces deux instances : le Ministre de la Violence Intérieure, le Ministre de la Violence Extérieure. Cette dualité n’est pas une bicéphalité (on sait bien qu’il n’y a pas deux personnes qui décident, en France, mais une seule) ; les deux ministres sont des instances, que peuvent incarner tour à tour n’importe quels membres du clan au pouvoir. Une même personne peut être tantôt MVI, tantôt MVE. Par ailleurs, MVI et MVE ne désignent pas, a priori, des positions modales : il y a des degrés de ministration de la Violence Extérieure, des degrés de ministration de la Violence Intérieure. La modélisation de L. n’a pas pour vocation de déterminer le rôle de telle ou telle personne dans la ministration des Violences, et de l’y assigner ; la modélisation de L. est d’abord un outil d’analyse des discours politiques. C’est en tout cas ainsi que je l’ai comprise, avant que L. me dise que, dans son esprit, ça n’est pas ça du tout.

Parce que ces deux instances discursives – MVE et MVI – ne sont pas de l’ordre du lapsus mais sont pleinement, et la plupart du temps grossièrement assumées par des gens qui ont la prétention d’être d’habiles rhéteurs et d’excellents communicants, on peut considérer qu’elles ne se trouvent pas incidemment dans les discours, mais qu’elles en sont constitutives. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de traquer des maladresses dans les interviews et réactions à chaud ; il suffit de se fier aux verbatims d’allocutions et à la teneur explicite des déclarations. Notre analyse est facilitée par la croyance du corps politicien dans le degré phéromonal de la communication, c’est-à-dire dans l’effectivité massive des signaux envoyés par leurs phrases. Ainsi entend-on souvent des commentateurs dire : le Ministre / le Président doit envoyer / a envoyé un signal fort – ce qui ne peut pas ne pas s’entendre comme : « Le Ministre a dégagé une odeur forte ». (Qui n’a pas senti jusque chez soi l’aftershave alphagenré lors d’un discours de Castaner, avec la même intensité que, lorsqu’à la mi-temps des matchs de foot, s’enchaînent les pubs pour désodorisant de chiottes pour aisselles). Ce signal phéromonal à l’adresse des masses, on peut aussi l’appeler, en termes rhétorico-linguistiques, performatif crevé : ça fait belle lurette qu’il n’a plus aucune efficacité, mais tout le monde continue de faire comme si – comme si parler valeurs rendait valeureux, comme si parler fermement donnait de la consistance, comme si parler au futur simple faisait son oracle.Continuer

Soirée Legovil sur Radio PSG Matin

Parigi, ce soir, « en direct en public », sull’aria fritta di Radio PSG Matin, Legovil – c’est-à-dire n’importe qui –, vient expliquer le monde au monde – c’est-à-dire n’importe quoi à n’importe qui. Lien.

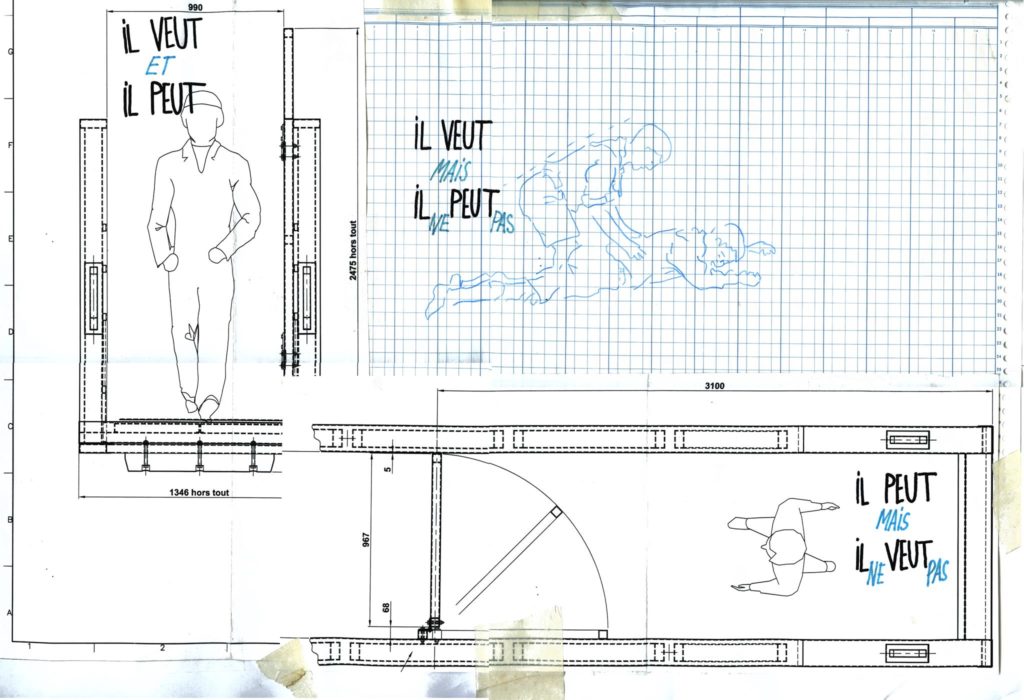

Legovil est une revue d’explications, faite en trois jours, à chaque fois dans une ville différente, par absolument qui veut (c’est-à-dire celles et ceux qui se pointent). Dedans : pas de poèmes, mais des explications sous forme de texte, de diagramme, de carte, de schéma.

Le principe du qui-veut s’applique aussi à la soirée : n’importe qui peut venir expliquer publiquement n’importe quoi, et même venir s’expliquer avec soi-même ou quelqu’un d’autre devant tout le monde.

// Au programme pour le moment :

* Une explication de la phrase Le pluvarium est déserté.

* La présentation rapide d’un programme d’émancipation pour le siècle : Aller se la jouer loin de sa nature.

* L’exposition d’un problème d’ingénierie des vertus : Tout le monde veut que tout le monde soit brave mais personne ne veut commencer.

* Une modélisation du Pouvoir selon laquelle tout énoncé de gouvernement émane nécessairement d’une de ces deux instances : le Ministère de la Violence Intérieure et le Ministère de la Violence Extérieure.

* Une petite totalité-comme-complot envoyée depuis Berlin, intitulée Parce que ça veut dire.

* À propos de quelques expressions italiennes.

* Une opinion de fin de soirée reprise et argumentée : « Je pense que tu peux pas convaincre quelqu’un que tu connais pas sans être un enculé. »

* Une tentative de double explication simultanée : « Ce qu’a voulu nous dire Marx et pourquoi j’ai abandonné la poésie. »

* Les codes du langage euphémique entre clients et travailleurs sur les applis de prostitution homosexuelle.

// Peut-être :

* « Qu’est-ce qu’un valoriste et pourquoi sont-ils deux ? »

* « Pourquoi l’explication est une forme d’ancien régime, c’est-à-dire de jeune homme. »

!!! Rappels :

! Tout le monde peut venir expliquer ce qui lui chante, venir s’expliquer avec quelqu’un, interrompre une explication en cours pour en commencer une autre ou simplement la contester.

! Une explication peut être improvisée. Elle n’a pas besoin d’être chiadée. Elle peut aussi être chiadée, mais il est assez interdit de lire un texte. Les poèmes, particulièrement, sont proscrits.

! Toute explication s’expose à être collectivisée ou attaquée. La contestation fait partie de l’explication. La phrase « Non mais laisse-læ finir ! » n’est pas recevable.

! Je n’ai aucun élément qui permette de penser que les fumées seraient dangereuses mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas le cas. (Ministre de la Violence Intérieure)

! Nous ne sommes pas en train de réussir dans les outre-mer ; mais nous réussirons dans les outre-mer. (Ministre de la Violence Extérieure)