Alles in allem bin ich aus einer durchaus interessanten Mischung, sozusagen ein Querschnitt durch alles bin ich.

Thomas Bernhard, Alte Meister

Chien n’est pas le contraire de chat.

Longtemps le binaire amadoua. L’enfance : un chien est le contraire d’un chat. L’enfance, longtemps, le binaire amadoua.

À un moment tu apprends que chien n’est pas, n’est définitivement pas, tout ce temps n’était pas, ne fut jamais le brave contraire de chat, que dans aucune sphère sémantique, sur aucune corde de cette sphère, sur aucune branche de proxémie chien ne fait face à chat.

Ce moment, dont aucun souvenir personnel n’est en mesure de faire pencher la détermination plutôt vers le douloureux que le libérateur, coïncide avec le moment où tu comprends que tu n’es pas tout (car tu n’es aucune sphère), et par là même pas quelque chose (car on ne te trouve perché sur aucun axe, et même pas à une intersection).

Un chien est le contraire d’un chat occupe une partie de vie première, brève mais au souffle long, ses livres et ses index, ses éléments de rangement et ses imagiers, son vocabulaire, ses fournitures scolaires et parfois même ses meubles (coiffeuse janiforme où chien et chat s’adossent ou se font face). L’enfance : des bandes de chiens et chats se faisant face ou dos dans une impasse, dos arqués, chacunes d’un autre monde mais pas loin de se basculer sur la gueule, alors s’il est acquis passé quelques années que chien comme chat n’est pas plus le contraire de l’autre que de quoi que ce soit d’autre, le constat demeure marquant que, longtemps, le binaire amadoua, poème :

Longtemps le binaire amadoua :

fille <> garçon

appart <> maison

ville & campagne & dictature

démocratie bien sûr (et bien d’autrencores :

prose <> vers, regret <> remords)

mais l’humain le contraire de rien

(un grand merci l’humain de n’être le contraire de rien).

Plaisanterie mise à part, l’enfance au souffle long porte loin le binaire amadouant qui finit par faire bloc, un mot de passe provisoire s’installe dans la durée et son chiffrage indique une sorte de savoir pratique et propice au partage, une sorte de nature, de savoir de nature à maintenir un ordre, mais déserté par le désir : chaque chose sauf toi a son contraire peut causer des complications comme une grande réactivité niveau mélancolie (majorée en période de drogues douces), diverses envies d’en découdre (majorées en période de manque), voire mégalomanie (majorée en période de nuit, drogues dures, sensation de succès de ton corps sur ton corps).

Et nous voilà, en direct de ce moment où dans l’histoire de tu – un petit anthropos qui n’a rien trouvé de plus majoritaire que lui – s’apprend que chien ne contrarie pas chat dans les livres, et à peu près au même moment tu comprends que tu n’es pas tout, et alors tu te dis que peut-être la meilleure façon d’en guérir n’est pas d’essayer d’être, quand même, envers et contre tout, tout, mais d’essayer d’être

- eine interessante Mischung (un mélange tout à fait intéressant)

- ein Querschnitt durch alles (une coupe à travers tout).

Parlons enfance : j’étais un petit entrepeau, dans ma tête la grande fucked-uperie du langage organisait des lessives séparées (canines/félines) ; aussi quand le ballottement s’arrêta me voilà petit anthropos avec un corps, le grand moyen corps de ses petits usages, poème :

enfile, chausse, met, serre, lace, noue, laque,

cire, fond, crème, pommade, émiette,

rogne les bouts, dépapillote et des fois sans grand soin

des endroits pleins d’envers et l’inverse est vrai

mais quand même à la fin pas de doute

je reconnais bien là mon corps

le dernier dinosaure

je reconnais bien là le style de mon

corps.

Tous ces usages, dont le poème donne une liste indicative incomplète (car il y a aussi fourre, tire, pousse, soulève), ont sorti chien, chat, chaussure et tous les autres des index où, longtemps, le binaire avait tout réduit au seul usage d’amadouer. Et après avoir essayé crème, noue, frotte, (caresse aussi bien sûr), classer les configurations de la matière animée (comme inanimée) n’était plus aussi drôle (fourrer ou laquer davantage) ni rassurant non plus parce que gratte et ronge communiquaient en continu sur le rien à attendre des diversions passagères à la peur du noir.

Alors que le savoir clivant qui classait les configurations de la matière animée comme inanimée se trouvait confirmé par l’école (celle qui colle, rive, cloue, mob), je continuais des fois fébrile (des fois tranquille) à serrer, nouer, enfiler des configurations de la matière inanimée comme animée, si bien que je n’ai pas retenu ce qui aurait pu m’aider à sauver quelques distinctions salvatrices (rationalisme des Lumières pas plus que Mon premier dico, Le livre des contraires aussi peu que la mathèsis universalis, et rien moins que Mon premier précis de vocabulaire). Et comme j’avais perdu de vue les origines de ces distinctions, j’étais dans un mezzocamin un peu particulier, sans amont sans aval, perdu nu en échec sans polaire et sans étoile non plus, en échec échoué (sans job, sur le fumier, et n’imaginant rien), sans secours (pas plus de mes connaissances que de Mon compte formation, aussi peu de ma culture que de ma violence, et ne voyant rien venir non plus de ne_pas_repondre_dialogue@caf.fr). Une situation propice à la radicalisation – en ligne, hors ligne, hors sphère, hors axe – et donc bientôt je (d’une décision aiguisée mais m’y reprenant plusieurs fois sur plusieurs années) renonçai au schéma sotériologique

- des administrateurs et parents, qui m’engageaient à se prendre en main (car je ne connais pas usage de soi moins voluptueux, et je vous avouerai que je suis gnhhheeeehhh une sorte de voluptueux ) ;

- des professeurs et conseillers d’orientation, qui m’engageaient à sauver ce qui peut l’être (car je ne voyais pas ce qu’y pouvait l’être) ;

- des docteurs et généralistes en tout genre, qui m’engageaient à sauver du salvateur (or il n’y avait, et je crois bien qu’aujourd’hui encore il n’y a, rien qui sauve que des récits de sauvetage).

Et bientô t’apparu t’alors, clairement bien que par flashs mais non épiphaniques, le caractère doctrinaire de ces corps aux usages si tristes – conseillers, profs, docteurs. Et bientô t’apparu t’alors que c’était d’eux, de leurs gueules rétractées et de leur système de repli, qu’avaient de toujours émané les amadouités ultimes du genre nature & culture, un jour fâchées le suivant réconciliées.

Je regardai mon poignet et me dis : voici mon véritable compte formation.

J’écrivis une lettre de rupture à ne_pas_repondre_dialogue@caf.fr dont un ami, quelques années plus tard, trouva le texte par hasard alors qu’il parlait sur scène avec moi.

M’étant persuadé que je n’avais pas d’amont pas d’aval, je finis par considérer que cette rétractation ce repli était la fatigue de toute science, qui lui fait céder aux diversions-à-la-peur-du-noir et la transforme en histoire naturelle dans laquelle le chien, par exemple, est le contraire du chat, et j’aimerais commencer en ne vous cachant pas les problèmes que ça pose en matière d’italiques.

Parmi ces histoires naturelles, il y en avait une qui, depuis déjà un bail, a installé et entretient un partage (commode pour le développement d’un capitalisme naturaliste et pour ma vocation de poète à l’âge où on croit que les vocations et les poètes existent) entre le « monde prosaïque de l’activité » et le monde de la « poésie », selon la distinction qu’à la fois Bataille laque, noue, lace, entérine et critique dans son texte sur Baudelaire dans La Littéraire et le Mal.

Ma rupture consommée – si les voies de ne_pas_repondre_dialogue@caf.fr demeurent insondables, ses réponses sont catégoriques –, j’avais moi-même, comme un peu tout le monde je suppose, investi ce mot (poésie), et une série d’usages assez tristounes auxquels je l’associais (se distinguer, s’attester dans le monde, exprimer sa différence intégrale, ou remplir une page blanche de mots – dont le dernier d’ailleurs n’est pas « poésie »), j’avais investi, donc, poésie d’une sorte de différence absolue – et c’est ainsi que, choisissant ce « poésie »-là contre le monde prosaïque des contraires, je perpétuais toute chose sauf toi a son contraire.

« Poésie » rejoignait alors une foule d’autres termes sur une foule d’autres axes, mais au sein d’une sphère sémantique où tous les axes partaient d’un même terme : concept. Concept tenait lieu d’un rapport au savoir insistant sur le fait que comprendre c’est prendre, et cette réduction prosaïque des usages ne convenait pas à un tas de gens qui préféraient le lâcher-prise, le laisser-être, le lâcher-les-usages, en fait. Pour être il ne fallait rien faire ; comprendre n’était pas prendre mais être saisi, enfin c’est ce que je comprenais de la situation.

Or, n’ayant de connaissance que celle que le petit hyperactif que je suis déduit de nouer, laquer, lire, tordre et couper des tomes, je ne comprends pas a priori pourquoi on voudrait lâcher les usages et tout mélanger dans de l’être – être parmi les êtres, la dépression.

Soit, par exemple, un passage célèbre de Heidegger sur Hölderlin :

Wir haben das eine noch nicht bedacht, dass die Stimme des Sagens gestimmt sein muss, dass der Dichter aus einer Stimmung spricht, welche Stimmung den Grund und den Boden bestimmt und den Raum durchstimmt, auf dem und in dem das dichterische Sagen sein Sein stiftet.

Il y a une chose que nous n’avons pas encore considérée, c’est que la voix [Stimme] du dire doit être accordée [gestimmt sein muss], que le poète parle à partir d’une disposition d’esprit [Stimmung] qui détermine [bestimmt] le fond et le sol et fait résonner [durchstimmt] l’espace sur lequel et dans lequel le dire poétique institue son être [sein Sein, un son pénible de vuvuzela]1

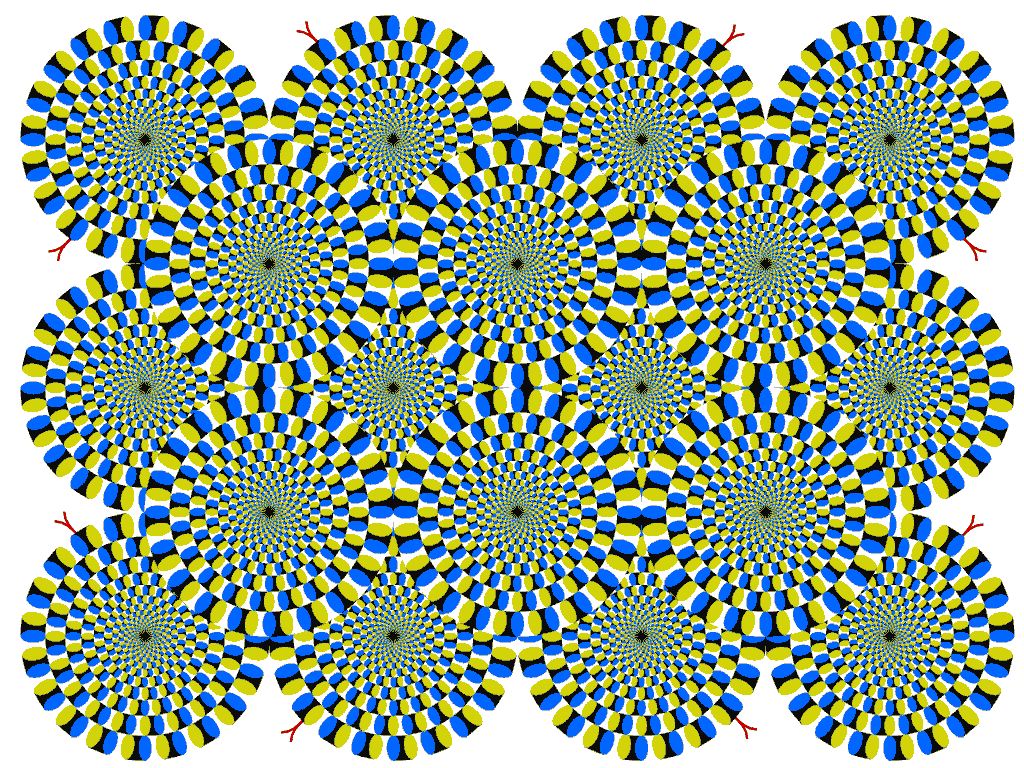

Pour qui parle rien qu’un peu allemand (c’est une des quelques connaissances que fuir m’a concédée), ce passage est d’une étanchéité totale : la répétition, la déclinaison saturante d’un signifié-racine (ici Stimme, décliné en Stimmung, gestimmt, bestimmt, durchstimmt) fait de la phrase une sorte d’homéostat, un système autonome à la réflexivité suffocante2. Ce qui a lieu n’est pas de l’ordre d’une ventilation ou d’un balayage, mais plutôt d’un remous, avec son œil qui fait comme les serpents tournants de Kitaoka : l’impression que ça bouge tout autour de ce que tu regardes, mais ça s’arrête dès que tu regardes.

Les phrases heideggeriennes attirent, comme des guivres bordelogyres, tournent tournent verführerisch, sans trop savoir ce qu’elles chérissent. (Légende)En même temps chaque mot te regarde et te prévient de son retour, inchangé autrement qu’éventuellement plus pur, tout propre, eigen, concentré plus qu’intensifié, ratatiné dans l’étymon fait rollmops, chaque mot te fait bien comprendre qu’il est (n’est que) le déroulé naturel d’un monosyllabe essentiel, foncier.

Les phrases heideggeriennes attirent, comme des guivres bordelogyres, tournent tournent verführerisch, sans trop savoir ce qu’elles chérissent. (Légende)En même temps chaque mot te regarde et te prévient de son retour, inchangé autrement qu’éventuellement plus pur, tout propre, eigen, concentré plus qu’intensifié, ratatiné dans l’étymon fait rollmops, chaque mot te fait bien comprendre qu’il est (n’est que) le déroulé naturel d’un monosyllabe essentiel, foncier.

Le récit de sauvetage heideggerien : des mots vidés, purgés, mis au service de la grande pantomime du rangement. Le déplacement n’est qu’une restauration : la langue y profite de sa propre confirmation. Les signifiés-racines sont figés dans l’essence (nombre de verbes substantivés ; c’est toutefois plus commun en allemand qu’en français), articulés les uns aux autres selon des tunnels génitifs qui hiérarchisent leurs relations avant qu’un verbe souvent au passif ne vienne caractériser ce que le sujet grammatical subit sans que le sujet réel soit spécifié. Parce que le sujet réel, en fait, c’est une transcendance dont la langue elle-même est porteuse : gestimmt reconduit à l’idée d’une poésie lyrique, qui doit jouer de sa langue comme d’un instrument ; durchstimmt, à l’idée d’un tonnerre, d’un bruit sourd qui traverse, parcourt, « fait résonner » l’espace [Raum].

Cette langue est juste ; elle est en accord avec la Stimmung (une synthèse curieuse entre le feeling, l’ambiance d’un lieu, le tempérament, l’humeur, la disposition personnelle). Un accord naturel, nécessaire : stimmen signifie entre autres « accorder » ; mais das stimmt c’est, le plus familièrement du monde, ouais c’est vrai, t’as raison etc. C’est-à-dire qu’en allemand, d’une certaine façon, la même racine détermine l’avoir raison et le réson. Le pun3 est sous la main et Heidegger résiste mal aux tentations de ce genre.

Cet accord trouve son plus bel interprète dans la figure essentialisée du poète, dont le « dire » [das Sagen], c’est-à-dire la « voix » en tant qu’elle résonne aux oreilles des autres hommes, n’est pas relatif à l’advention d’un sujet mais à l’instauration (ou établissement, ou institution, selon les traductions de Stiftung) de l’Être dans ses conditions de vie (sol [Boden], sous-sol / fondement / fondation profonde [Grund], espace [Raum]). Le poème accompli – le bloc de marbre poétique – est la validation de cet être essentiel, la vérification dans le monde d’une résonance parfaitement accordée entre la disposition d’esprit [Stimmung] et la voix [Stimme]. Merci mon corps.

-Ung est un suffixe dérivationnel, souvent à valeur d’abstraction : la Stimmung serait la « voix » abstraite, sourde, intérieure. La Stimme en serait l’expression, qui doit être accordée pour que le Sagen s’institue [stiften], c’est-à-dire conquière une assise communautaire, une forme partageable. Accordé à quoi ? Stimmen en allemand n’appelle pas de complément : « das stimmt », c’est vrai. Die Stimme stimmt mit der Stimmung. C’est comme si en français on écrivait la voix s’accorde aux voies de l’âme. Ah tiens.

KOMM MEIN KIND ICH ZEIG DIR WIE DIE STIMME MIT DER STIMMUNG STIMMT (M. H., mangeur d’enfants, professeur de mangeage d’enfants, légende)Les lignes de déhiscence de la phrase sont simplement celles de la langue, et cette validation en langue, par elle, est une consécration. Le poète joue juste, chante juste : l’accord, redondant, fait de la langue elle-même la clé harmonique d’une vérité. Tu reconnais bien là le style de ton corps.

KOMM MEIN KIND ICH ZEIG DIR WIE DIE STIMME MIT DER STIMMUNG STIMMT (M. H., mangeur d’enfants, professeur de mangeage d’enfants, légende)Les lignes de déhiscence de la phrase sont simplement celles de la langue, et cette validation en langue, par elle, est une consécration. Le poète joue juste, chante juste : l’accord, redondant, fait de la langue elle-même la clé harmonique d’une vérité. Tu reconnais bien là le style de ton corps.

Heidegger dit ailleurs : Eigentlich spricht die Sprache. Der Mensch spricht erst insofern er der Sprache entspricht. « En réalité c’est la langue qui parle. L’humain parle seulement dans la mesure où il correspond à la langue » – impossible là encore de rendre le pun spricht / entspricht en français, qui donne au tout en allemand l’aspect d’un proverbe bouffon ; d’ailleurs « correspond » ne va pas, on dirait mieux « répond », comme dans répondre à une norme ou à une exigence4. En réalité c’est la langue qui parle, l’humain parle seulement dans la mesure où il correspond à ses livres, ses index, ses éléments de rangement et ses imagiers, son vocabulaire, ses fournitures scolaires et parfois même ses meubles (coiffeuse janiforme où…).

Cette langue m’intéresse, parce qu’à l’instar d’autres qui me sont plus familières et aimables, elle travaille la tautologie au corps par la répétition ; pourtant, alors que les autres me ravissent (chez Stein, Bernhard, Tarkos, Quintane, la variation et la permutation intensifient, les substitutions ventilent, les puns refreshent), je trouve la langue d’Heidegger étouffante et grotesque. Warum denn ? Pourquoi tous les puns ne se valent-ils pas ?

Peut-être parce que la lecture de poésies d’inspiration heideggerienne m’a antérieurement irrité, et que je suis rompu à l’aspect « citant » de ce style-là – au sens où ces poésies « citent la langue », mais contrairement à une tradition dite « littéraliste » elles manifestent une foi comique dans leur résonance dans le monde. Cette foi, comme d’autres, se double d’un discours éminemment moral sur la connaissance, où le « concept » pose en vilain. L’objet de ces puns est, en un sens, d’atteindre à l’en-deçà du concept où les origines nous attendent ; ils ventilent moins qu’ils ne saturent, visent moins à renouveler qu’à régénérer, selon un programme de vérité aitiologique apposé au fantasme d’âge d’or ou de temps héroïques.

Heidegger est explicite, insistant, lourd au sujet de cette régénération. Le constat que la langue a subi la nécrose du concept sert de commode antagoniste ; une langue nouvelle s’y oppose, ou plutôt : une clef harmonique appelée « la langue » chaperonne le discours et dispense de penser les termes dans les altérations et les modulations que la déclinaison de leurs usages produit. On pourrait le dire autrement : de peur qu’on lui voie la fuite ou la goutte, cette langue met la répétition au service d’une compacification sémantique (elle institue, et son régime de signification fait en effet penser à l’inaptitude institutionnelle à se considérer des extérieurs, des trous). C’est dans le grotesque de cette protestation que se donne à voir la distance entre l’ambition à l’amplitude anhistorique et le programme de restauration étriqué.

Le mythème héroïque, dans tout le trivial de sa version chauvine, soutient l’édifice. Chez Heidegger c’est à la fois un anhistorique hiératique et un antéconceptuel flottant (une statue et sa toge) : amalgame présocratique hénologisant ; fantasme de la Sippe, un germanisme clanique qui fonde le glorieux Sonderweg (l’idée d’une exception historique de la « race allemande » pervertie par la civilisation gréco-latine et la culture européenne5).

Heidegger n’est évidemment pas le seul à assimiler tout l’historique au déclin ; mais tous ne doublent pas cette mélancolie d’un révisionnisme massif dont leur oeuvre s’excepterait ; chez Bataille par exemple, l’âge d’or est proprement intemporel (c’est davantage une constante anthropologique inassimilable par l’exercice du savoir – même et surtout avec beaucoup d’exercice et beaucoup de savoir). Ce que ces deux-là partagent pourtant, à part la bigoterie de certains de leurs émules, c’est l’aménagement, au sein de leurs pensées respectives, d’un « reste » décisif, un centre creux dont le régime du concept échoue à dire ce qu’il est, et qu’il s’agit de faire résonner.

Quand les poètes français d’inspiration postbataillienne insistent sur l’incompréhensible et l’inassimilable, révèrent leur maître pour avoir réintroduit la question du sacré dans un monde baigné de philosophies de l’histoire (la gnose postnietzschéenne, le savoir intuitif, salvateur et damnateur)6, les poètes français d’inspiration postheideggerienne, souvent via Mallarmé, entendent véhiculer un sens plus pur et « plus immédiat » auprès d’une « communauté » ou dans un « monde » qui ne correspondent d’ailleurs pas forcément aux contours exacts du monde heideggerien.

Heidegger et Bataille, bien que de façons complètement différentes, sont à la recherche d’une source : un en-deçà du conceptuel pour Heidegger, qui passe par le fantasme d’un primitif fondamental (qui au lieu de se « saisir » de son objet, pratique le « laisser-être ») ; un débordement du conceptuel qui laisse échapper ce reste – ce que Bataille appelle le non-savoir (et dont on fait l’expérience par le « dessaisissement »).

Ces conformations raisonnantes ont en commun d’accorder la question du savoir sur la clé du saisissable. Est de l’ordre du concept tout ce qui est utile dans l’élaboration d’un ensemble compact qui organise la profusion (c’est l’idée de « l’outil conceptuel », nécessairement hétéronome) ; toute attitude devant le monde qui ne laisse pas les combinaisons subsumer les essences appartient, d’une certaine manière, à l’autre domaine, autonome, du non-conceptuel (et qui chez Heidegger notamment n’assume pas sous ce nom l’origine de sa protestation ; à vrai dire n’importe quel vocable fera l’affaire et chaperonnera le pôle invariablement positif : l’ouvert, la patrie, l’être, pour raisons personnelles j’y ajouterais le mérou, car il est malaisé de dire de quoi le mérou est le chat).

Une simple intuition, mais obsédante, me fait penser que c’est justement le rapport à la profusion qui constitue l’élément décisif de mon esthétique de lecteur, de spectateur, de consommateur, d’écriveur, de coupeur de tomes, de mélangeur de rāmens. Et ces pensées du reste essentiel et de l’impureté du concept me sont à cet égard inutiles, en ce que, craignant que tout ne finisse par se valoir, elles se constituent héroïques face à un bloc d’ennemis solidaires – némésis intimes et pratiques, construites de toutes pièces par la contrariété – où conceptuel vaut par exemple pour discursif ou abstrait.

Parmi les philologues un peu emportés qui organisent la profusion, Giambattista Vico occupe une place singulière. Dans Origines de la poésie et du droit, il a proposé l’analogie poète:primitif et, dans sa Science Nouvelle, la distinction langue de la connaissance / langue de la poésie. C’est sur ce terrain que les chienchats du général et du particulier litièrent :

La nature de la poésie fait qu’il est impossible qu’on soit en même temps poète sublime et métaphysicien sublime, car la métaphysique abstrait l’esprit des sens, et la faculté poétique doit immerger entièrement l’esprit dans les sens ; la métaphysique s’élève jusqu’aux universaux, la faculté poétique doit descendre dans le particulier.7

L’idée que la poésie est l’empire du singulier et de l’intériorité alors que la science est le domaine de l’universel et de l’abstraction pose une frontière qui établit des statuts, définit des rôles et des prérogatives, prérogatives qui intègrent gentiment leurs limites : d’un côté, le_poète doit travailler à une résonance globale de son soi dans le monde, est ainsi dispensé d’interpréter, lui suffit de produire un dévoilement/dégagement de singularité irréductible (il est : le connotateur tapi dans le dire) ; de l’autre, le_philosophe doit s’abstraire, dégager des rapports de généralité dans l’ensemble, organiser le tout en totalité (il est : le dénotateur du commun). Cette division du prophétariat instaure deux langues : celle de le_philosophe, sophistiquée et par là même vouée à la nécrose de l’abstraction ; celle de le_poète, plus pure et plus maladroite à la fois, revenue à la « misère primitive des mots » – avec le fantasme érémitique-forestier qui fait coucou derrière (en compagnie d’autres figures)8. Merci l’humain, le dernier dinosaure.

Le romantisme maintient la division de Vico et Jochmann, dans ses Régressions de la poésie (Rückschritte der Poesie, 1882), prend le romantisme au mot et solde les comptes : la poésie est un archaïsme vidé de toute fonction, devenu inutile à l’établissement du savoir. Ce qui demeure : des témoignages de singularité, parfois touchants.

Viennent l’anthropologie moderne et les sciences humaines qui, forcément, s’intéressent à la poésie, mais ne peuvent lui assigner un rôle qu’en réactivant artificiellement sa dimension mythologique et sa fonction cultuelle. Là encore, le romantisme est pris au mot, mais le mot dupe : si inutile il y a, c’est forcément que s’y tapit du cultuel, au moins du somptuaire. Anthropologie moderne : intégration à coups de marteau de la poésie à l’économie du monde. Encore un récit de sauvetage.

Mauvais lecteur de poésie (peut-être parce qu’il l’aborde comme « fait anthropologique »), et suivant cette tradition qui déjà commence à dater, Bataille, dans son étude sur Baudelaire (dans La Littérature et le Mal), reconduit la division mais introduit un déplacement : la poésie est séparée du « monde prosaïque de l’activité », toutefois un bon poème est possible, celui qui inscrirait en son sein la rupture entre savoir discursif et non-savoir (dessaisissement « qui ne soit pas un moment » du saisissement).

Et quand en 2013, sur France Culture, on parle poésie, ces partitions immémoriales sont encore à l’oeuvre ; elles justifient l’élément de combat dans la célébration, mais donc un combat que personne n’a vu sinon sur le_poème, cette targe somptuaire où le_poète pose en intime des temps héroïques, déplorant le règne des illusions, des artefacts, des ersatz historiques et la solution de continuité entre la pensée et l’action. Et c’est une surprise, allumant la radio et tombant sur un entretien avec un poète, en 2013, d’entendre cette même vieille dramatisation de la quête de liant et de constater, en 2013, que ce décor accueille pour seule action l’avachissement à la fois dans le pouf de l’universel et celui du singulier, tous deux liés par leur irréductibilité supposée, capricieux, souverains : je ne me laisserai pas subsumer.

Le 25 juin 2013, Yves Bonnefoy est interrogé par Alain Veinstein dans Du jour au lendemain, France Culture. En voici un compost – qui, je crois, ne caviarde pas les réflexions et maintient des énoncés intégraux :

La fonction de la poésie me paraît tout simplement de rendre aux mots leur(s) capacité(s) désignative(s) qu’ils n’ont plus dans la langue du concept, dans la langue du discours. (Veinstein : La langue abstraite…) (…) La pensée conceptuelle nous prive de la possession de ce lieu (le monde comme lieu partagé, ndr) car elle remplace les choses de notre monde proche par des figures qui sont des abstractions. Et, dans ces conditions, nous sommes séparés les uns des autres par notre intellect ordinaire, et la poésie est là pour reformer cette unité du moi et de l’autre qui se perd. (…) C’est cela, tout simplement, que l’on doit faire ; il ne s’agit donc pas de dire quelque chose, il s’agit d’instaurer une parole plus immédiatement partageable et plus immédiatement désignatrice des choses dont nous avons besoin les uns et les autres. (…) La masse des mots qui sont autour de nous, à nous submerger, c’est celle des mots conceptualisés, des mots qui sont représentation(s) de figures et les mots vivants sont noyés, en fait, sous cette masse. Il s’agit de les faire reparaître et pour cela la parole poétique est fondatrice car, par le rythme, par les rythmes qui montent du corps, elle bouscule les enchaînements conceptuels.

L’enchaînement de ces extraits accentue à peine la tendance du discours de Bonnefoy au sentencieux. En tant que tel, celui-ci se ferme au commentaire ; au mieux peut-on souligner quelques raccourcis ou vont-de-soi qui en constituent l’impensé, et en dérouler la logique volontairement réduite à l’état de bloc lapidaire.

Des vont-de-soi, prêts à l’usage légendaire : des formes neutres mises au service de la grande pantomime du rangement.

Les appositions sont souvent le lieu de ces vont-de-soi.

-

– la langue du concept, la langue du discours (…) / – la langue abstraite…

Que dit l’amalgame entre concept et discours ? Que le discursif est une langue, que cette langue est autonome, et qu’elle ne couvre la vocation désignative du langage que dans la mesure où elle rend captable, s’appuyant sur des relais qui sont comme des antennes-relais : des constructions hautes, sophistiquées, élaborées, juchées sur d’autres, sophistiquées, élaborées, ayant des fondations enfouies. C’est une langue qui ne partage pas mais qui distribue, alors qu’en poésie (domaine), la langue offre au partage immédiat son doigt tendu : « REGARDE ! » ou en allemand : « GUCK MAL ! », c’est pourquoi j’utilise parfois pour moi-même l’expression poème malcouquant : il s’agit de nous faire voir (vision)9. Chez Bonnefoy, je ne peux m’empêcher de voir dans cet index un brin pressant (je regarde le doigt) le doigt du prêche, du sermon (les célébrations sont diverses), tendance prophétisante (panoplie de futurs, tutoiement constant). Heidegger disait de sa propre langue qu’elle était une formale Anzeige (une « annonce formelle », une proclamation). Il y a ça chez Bonnefoy : du prône ; et je trouve ça grossier, vraiment.

Yves Bonnefoy me fait penser au Noé de la fresque d’Uccello (Le Déluge ou le retrait des eaux), figure occupée à un récit de sauvetage qu’aucun rescapé ne vient corroborer (légende).

Au-delà des équivalences par apposition, les affirmatives pures se lisent comme l’expression d’une vérité apophantique :

-

La pensée conceptuelle nous prive de la possession de ce lieu [le monde comme lieu partagé, ndm] car elle remplace les choses de notre monde proche par des figures qui sont des abstractions.

L’abstraction, dans la langue heideggerienne, c’est la discontinuité introduite dans l’expérience par le concept (Heidegger aime la trame, le continu, c’est pourquoi il aime cruiser sur Collins Avenue, même si ça l’oblige à monter dans un dispositif). L’idée sous-jacente est encore qu’il existe une zone autonome du langage entièrement occupée par « la pensée conceptuelle ». Le verbe « priver » est le premier moyeu moral de ce passage : nous prive de quoi ? De la possession de ce lieu qu’est le monde. Nous en prive comment ? En opérant des substitutions qui détachent de l’origine, en introduisant des incongruences10. La plaie conceptuelle « sépare les uns des autres » ; c’est le fantasme communautaire heideggerien par excellence : la communauté n’est pas un réseau redistributif, c’est un espace d’échange des libéralités.

-

« La poésie est là pour… »

La poésie est une manifestation essentielle (« elle est là »), mais quand même au service de, avec la vocation de… J’ai tendance à penser que la poésie n’est pas « là », et qu’aucun des sens qu’on peut lui donner ne permet de dire de tous temps, les hommes ont fait de la poésie (à part peut-être celui, où homme s’entend restreint, d’une pratique historiquement presque exclusive d’un genre). « Poésie » est le vocable (ou le patron, comme dans être placé sous le vocable de) d’une hétérogénéité de pratiques et d’objets : c’est « poésie » qui maintient la poésie dans sa peau11. Ce qu’il y a, « là », c’est un désir de poésie, historiquement constant. Ce désir est, dans certaines traditions et à certaines époques, un désir de « se dessaisir » ou de « se laisser-être », un désir d’authenticité, de transparence à soi et au monde, de communion universelle. C’est un désir mystique quand il se vautre dans l’interprétation (le langage ordinaire offusque autre chose), chamanique quand il refuse l’interprétation (le langage ordinaire ne désigne pas les choses, il est les choses). Et si vous voulez mon avis (mais a‑t-on vraiment le temps pour ce genre de conneries), le problème n’est pas tant dans langage ou dans choses que dans ordinaire.

- Je passe sur « reformer cette unité », expression à laquelle on pourrait adjoindre un des mots favoris de Bonnefoy : « indéfait » (♫ indélace, indénoue, indélaque, etc.). Doublement négatif, il insiste sur le regret, l’âge d’or, la restauration d’un ordre héroïque de valeurs compactes. « L’indéfait du monde » appartient typiquement au pôle antéconceptuel : le répons de l’homme et du monde est brouillé par « la langue du concept » ; ça n’entspricht plus (ça ne colle plus et ça ne répond plus) ; de cette langue hétéronome on ne peut plus rien faire ; il s’agit d” « instaurer une parole… » (élément heideggerien hypertraçable : retour de stiften, chien fidèle – probablement par opposition à rechnen & wandern, chats volages et sournois).

-

La masse des mots qui sont autour de nous, à nous submerger, c’est celle des mots conceptualisés, des mots qui sont représentation(s) de figures et les mots vivants sont noyés, en fait, sous cette masse.

Le danger vient de la profusion, en tant que cette profusion est une masse déferlante, un déluge : la profusion (l’Überfülle, le trop-plein) est funeste ; seule l’abondance (la Fülle, le rassasiement, le comblement) est bonne. Et l’abondance, c’est un mot pour chaque chose, pas un de plus (comptez voir les adjectifs dans les poèmes de Bonnefoy… mais le classicisme a toujours méprisé l’adjectif). Or ce rapport à la profusion m’intéresse parce qu’il est aussi partiellement le mien : d’un côté la profusion claque, angoisse, affole, harcèle ; de l’autre elle fait la bise, rassure, enjoue. C’est tendu, tendax, c’est difficile oui c’est dur pour tout le monde vous savez de ne pas être tout.

Et le « reste » alors, qu’est-ce qu’il reste ? Was liegt am Rest ?

Le corps, pardi.

-

La parole poétique est fondatrice car, par le rythme, par les rythmes qui montent du corps, elle bouscule les enchaînements conceptuels. »

Iconoclaste adorant le pinceau, posant en peintre, Bonnefoy déplore, dans des élégies platoniciennes infinies, l’occupation du monde par les représentations, mais maintient les représentations canoniques du corps, les séraphins poupons du corporel, angelots d’une métaphysique de la pureté et de la transparence à soi ; le soir on les entend souffler leur babil aux pieux barbons nobellisables : à l’écoute je demeure, un grand merci mon corps de me donner le ton.

- Traduction adaptée de celle de G‑A Goldschmidt ; ses conférences sur Heidegger et la langue allemande ont alimenté les remarques qui suivent. ↩

- La traduction de Julien Hervier tente de conserver ces résonances, mais c’est inexorablement que le français devant Heidegger poétise : « Nous n’avons pas encore considéré le fait que la tonalité (Stimme) du dire ne doit pas détoner (gestimmt sein muss), que le poète parle en vertu d’un ton (Stimmung) qui détermine (be-stimmt) la basse et les bases, et qui donne le ton à l’espace sur et dans lequel le dire poétique instaure un être. » ↩

- Pun (anglais littéraire, critique, populaire et global) : « the use of words or phrases to exploit ambiguities and innuendoes in their meaning » (usage de mots ou de phrases pour exploiter les ambiguïtés et sous-entendus de leur signification). ↩

- Il y a l’idée d’un écho rebondissant, avec le ent‑, préfixe qui dit la réactivité presque automatique, le déclenchement et le rejet, et presque toujours le rejet par la négation, le « contraire » excluant ; voir ce qu’en dit Klemperer dans dans son introduction à la LTI : « Heroismus – statt eines Vorwortes ». ↩

- Selon les propos de Rudolf Borchardt, un juif allemand nationaliste et révolutionnaire, dans une lettre de 1933 : Das deutsche Volk en masse hat eben die europäische Kultur, die ihm importiert worden ist, nie wirklich rezipiert und sich vielmehr immer zu großen Teilen in stummer Auflehnung gegen sie befunden… Nur im deutschen Volke lebt immer heimlich und hält sich zäh in den Winkeln der Einzelnen und der Gesamtheit der wütende Argwohn, durch das Christentum eigentlich gefoppt zu sein und durch Rom nur ausgebeutet und dupiert, durch die Höfe genarrt, durch Mittelalter und Kirche verhöhnt, durch die Wissenschaft dummgemacht, durch Frauenkultur und Höflichkeit entnervt, durch den Geist verraten,… das Reich, buchstäblich zugrunde gerichtet. (« La masse du peuple allemand n’a jamais vraiment intégré la culture européenne, qui lui fut importée, et s’est toujours en grande partie sourdement révoltée contre elle… Il n’est que dans le peuple allemand que survit, secret mais tenace, dans les recoins de son esprit particulier comme général, le furieux soupçon d’avoir été mystifié par le christianisme, exploité et dupé par Rome, berné par l’esprit de cour, raillé par le Moyen-Âge et l’Église, abêti par la science, rendu indolent par la culture des femmes et par la politesse, trahi par l’esprit… /et ainsi/ fondamentalement détourné du destin du Reich. ») ↩

- Un exemple ici, celui de Jean-Paul Michel, qui répond aux questions d’Alain Veinstein : extraits. ↩

- Che la Ragion Poetica determina, esser” impossibil cosa, ch’alcuno sia e Poeta, e Metafisico egualmente sublime : perchè la Metafisica astrae la mente da” sensi ; la Facultà Poetica dev” immergere tutta la mente ne” sensi : la Metafisica s’innalza sopra agli universali ; la Facultà Poetica deve profondarsi dentro i particolari. (Scienza Nuova, OP IV-II, §821) ↩

- Pour Vico l’impossibilité ne concerne que le fait d’être sublimement l’un et sublimement l’autre, ce qui signifie qu’il est possible d’être médiocrement l’un et l’autre – médiocrement : durchschnittlich (de Durchschnitt, littéralement coupe à travers). D’ailleurs la médiocrité, Durchschnittlichkeit, leste le pôle du négatif chez Heidegger dans sa critique du man (« on »). ↩

- en l’allemand guck mal ! est une expression courante qui signifie regarde ! Le poète malcouquant est pour moi celui qui tient toujours en joue dans la désignation, index tendu ; l’amoureux-de-sa-campagne qui veut nous faire voir, le chasseur-écologue dont la langue mi-connivente mi-experte est aussi lame à saisir la vie dans son objet que le chasseur face à une perdrix. Et aussi, bien sûr, le Hölderlin de Heidegger, qui fait le geste-qui-sauve : ein Fingerzeig (…) wo wir suchen müssen (il montre du doigt où nous devons chercher) (« Hölderlin und das Wesen der Dichtung »). ↩

- Sur la condamnation des incongruences, voir le reproche de Pline concernant les teste non pertinente ↩

- « La peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau » écrit Nathalie Quintane, formule qui me semble poser parfaitement la question des petits abus métonymiques qui bâtissent les empires d’essences : perception d’ensembles clos où il y a parties grouillantes, de « touts » où il y a couches, pelures, segments, multiplicité débordante etc. ↩