Legovil 1 est dans le monde

Le numéro 1 de Legovil est dans le monde.

Legovil est une revue d’explication. Elle est faite en trois jours par une quinzaine de gens qui changent. Celle-ci a été faite à La Chapelle Fifteen (Paris) par Erica Zingano, Marie Lehir, Benjamin Levi, Gwladys Le Cuff, Olivier Nourisson, Frédéric Déotte, Aline Carpentier, Filipp Rabe, Timothey V. K. Dyèvre, Ivan Basso, Jann Middelbos, Cédric Schönwald.

La maquette a été faite en deux jours à Calais, sur un mode qui radicalise la méthode du couper/foutre en coupant couper. Legovil 1 a été simplement foutue (d’où l’absence de marges intérieures et l’arial 11pt généralisé). C’est une sorte de fanzine sur papier glacé.

Pour commander : numéro épuisé. PDF dispo : Legovil, n°1 (93,5 Mo)

testanonpertinente.net/Legovil

Le mois d’avril

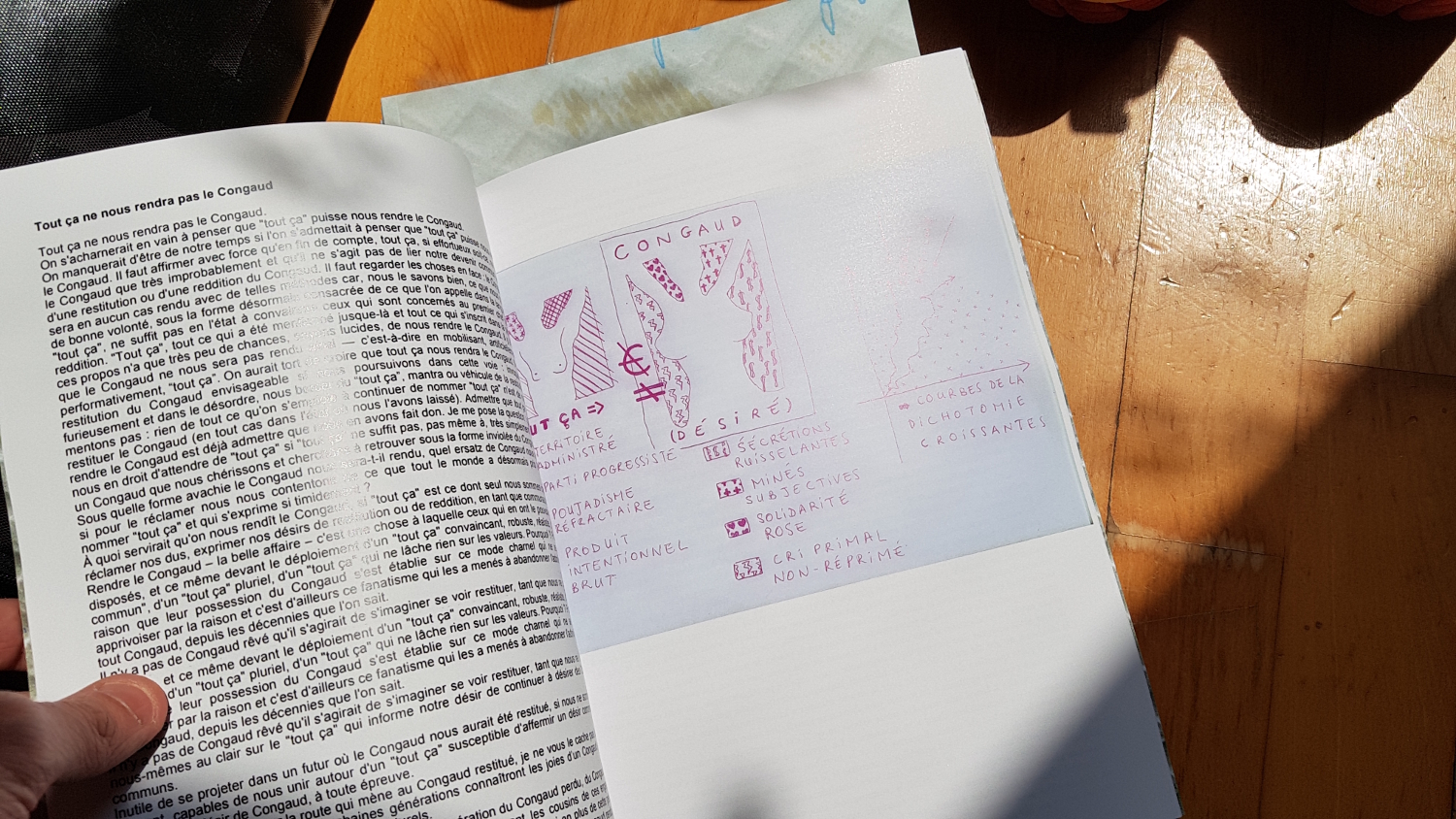

Se faire des tableaux

Nous appellerons fantômes, après le saint docteur, toutes les images que l’imagination nous présente, soit qu’elle les ait reçues de l’extérieur, soit qu’elle les ait fabriquées à l’aide des matériaux qui lui sont venus du dehors. Nous diviserons ces fantômes en deux classes. La première comprendra les images intérieures que nous nous formons en notre fantaisie des mots et des signes qui, manifestés à l’extérieur, formeraient une parole extérieure : et ces images intérieures, nous les appellerons fantômes-signes. Nous mettrons dans une seconde classe tous les autres fantômes, c’est-à-dire les images intérieures qui représentent en notre fantaisie la chose elle-même, non un signe ou un mot qui exprime la chose : et ces autres images intérieures, nous les nommerons fantômes-tableaux.

J.M.A. Vacant, Études comparées sur la philosophie de Saint Thomas d’Aquin et sur celle de Duns Scot, Delhomme & Briguet, Paris Lyon, 1891, pp. 168–169

Il est assis, il regarde les pavés, il médite ; tout est tranquille, on n’entend aucun bruit, les cartes géographiques et les tableaux synoptiques des peuples du globe se tiennent suspendus à leurs clous, les trois chaises sont encore aux places où on les a laissées ; là-haut, dans leurs chambres, les élèves travaillent.

G. Flaubert, L’Éducation sentimentale

Napoléon reprochait à ses généraux une imagination épique, qui « empêche toute action, toute décision, tout courage » ; une imagination qui « se fait des tableaux ». C’est aussi dans cette imagination malade de l’Histoire que réside, pour Barbey d’Aurevilly, « l’infirmité » de Frédéric Moreau, le personnage de L’Éducation sentimentale.

Cette infirmité crée le procédé de Flaubert, dont la pensée ne fonctionne jamais non plus que sous la forme de tableaux. Comme il n’a d’idées absolument sur rien, et qu’il n’est capable que de décrire, son procédé est infiniment simple. Il cloue et soude des tableaux à d’autres tableaux.

Se faire des tableaux, quand on est plus paumé que général, c’est aussi, par assuétude ou par lassitude, oublier de tailler un conçu avant d’étaler son perçu. Léonard de Vinci, qui pensait que des peintres étaient de leur pratique trop les généraux et pas assez les ingénieurs, a écrit en substance :

C’est vrai que si tu te poses devant un mur plein de taches et que tu t’y absorbes un moment en imaginant, des fonds et des formes plus ou moins nets y apparaissent, qui par leur vague rappellent tout ce qu’il y a autour (voire des mondes plus lointains dans l’espace et le temps), et par leur net des paysages connus, moins parfaits que typiques, des reliefs nus, chauves d’antennes, des terrains de jeu enfuis du cadastre. En y allant un peu plus fort tu vois aussi, sur ces pans bariolés, d’anciennes scènes de combat avec leurs répresseurs et les chiens qui s’affairent au fond semblant les imiter (comme Diogène, désœuvré, singeait les armées coloniales) ; bref un bordel de faune humaine-nonhumaine naît de ces taches, un bordel engageant par la force des choses. Il en est de ces murs comme du son des cloches, dont chaque tintement détache, dans le basso du mi-silence urbain, des noms familiers et chéris ; ils indiquent un plan de découpe, c’est sûr, mais ils ne fournissent pas les frondes.

Sur le mur de Vinci, Breton dit que chacun fait comparaître et parader les fantômes les plus probables de son devenir. Les fantômes n’existent pas.

Continuer

Les bungalows

par le Comité de Planification du Sagouinat

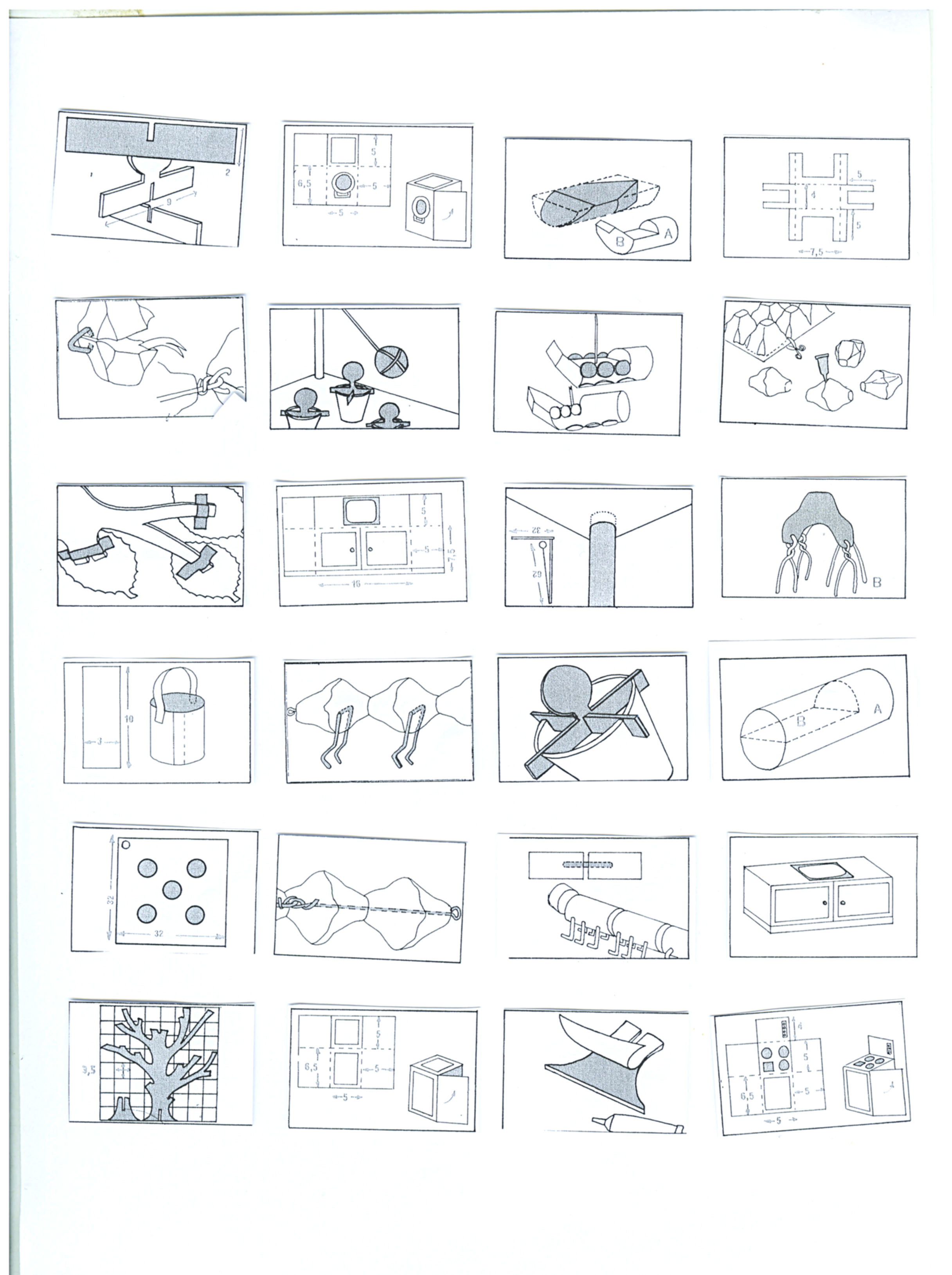

Qu’est-ce qu’un bungalow ?

Un bungalow est une unité d’habitation de vacance. On ne réside en bungalow ni comme on prend un appartement, ni comme on descend à l’hôtel. On n’entre pas plus dans un bungalow comme on entre en ménage. Un bungalow est une unité d’habitation de vacance (Freizeitwohneinheit).

Comment sont conçus vos bungalows ?

Dans les règles de l’art du bâtissement de bungalows, avec les siècles de derrière, l’alliage du savoir et du faire colons et gestionnaires à la pointe, l’esprit de pool et le sens du budget — sans oublier : votre concours à nous regarder faire en nous proposant des cafés.

Où se procurer vos bungalows ?

Nous les construisons, par toute tempête et tout soleil, en Dordogne ou chez vous — partoùt se trouve du bois, du matériel de véranda, la plus petite Fraction d’Insolation Possible. Nos bungalows sont conçus pour être annuellappréciables (selon le principe de la Ganzjahrnutzbarkeit). Vous devrez néanmoins nous présenter un projet de vie secondaire et votre disposition à villégiaturer. Nous ne construisons en dur que pour la vie molle. Il est important que vous ne fassiez rien, ou peu, à la mesure du tout dont nous nous occupons.

Comment reconnaître un bungalow ?

Cf. infra.

Un bungalow, il y faut quatre choses qui sont des contraintes-sources et des objectifs-certifications :

1. un nom normé ;

2. une réponse à « où est la porte ? » ;

3. une fenêtre ;

4. un papier quadrillé fin ou millimétré.Continuer

La différence

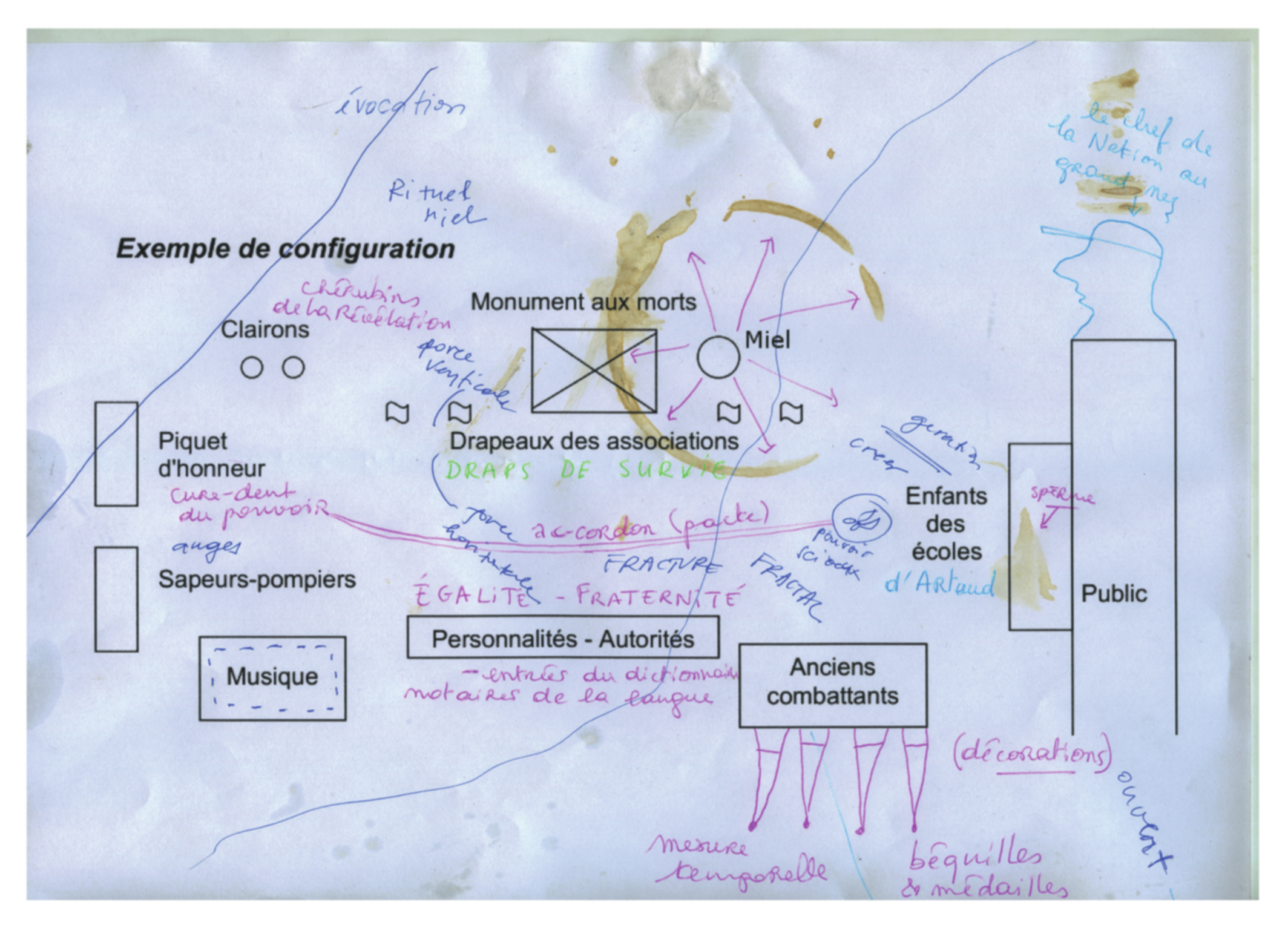

Improcédure du 9.1.2018 : « La différence » (dans une cave de la rue Duguesclin, Marseille)

Le didactisme à vide est sans cautèle

quand il tourne des bras

ce n’est pas pour mimer faire passer du savoir

il ne fait pas les bruits de langue et de slideshow du savoir en train de passer

il fait d’authentiques bruits de posca

des crissements de style sur le rêche de la vie

(la vie pour aujourd’hui : l’espoir que s’expliquer s’explique

sans qu’il faille nécessairement suivre).Continuer

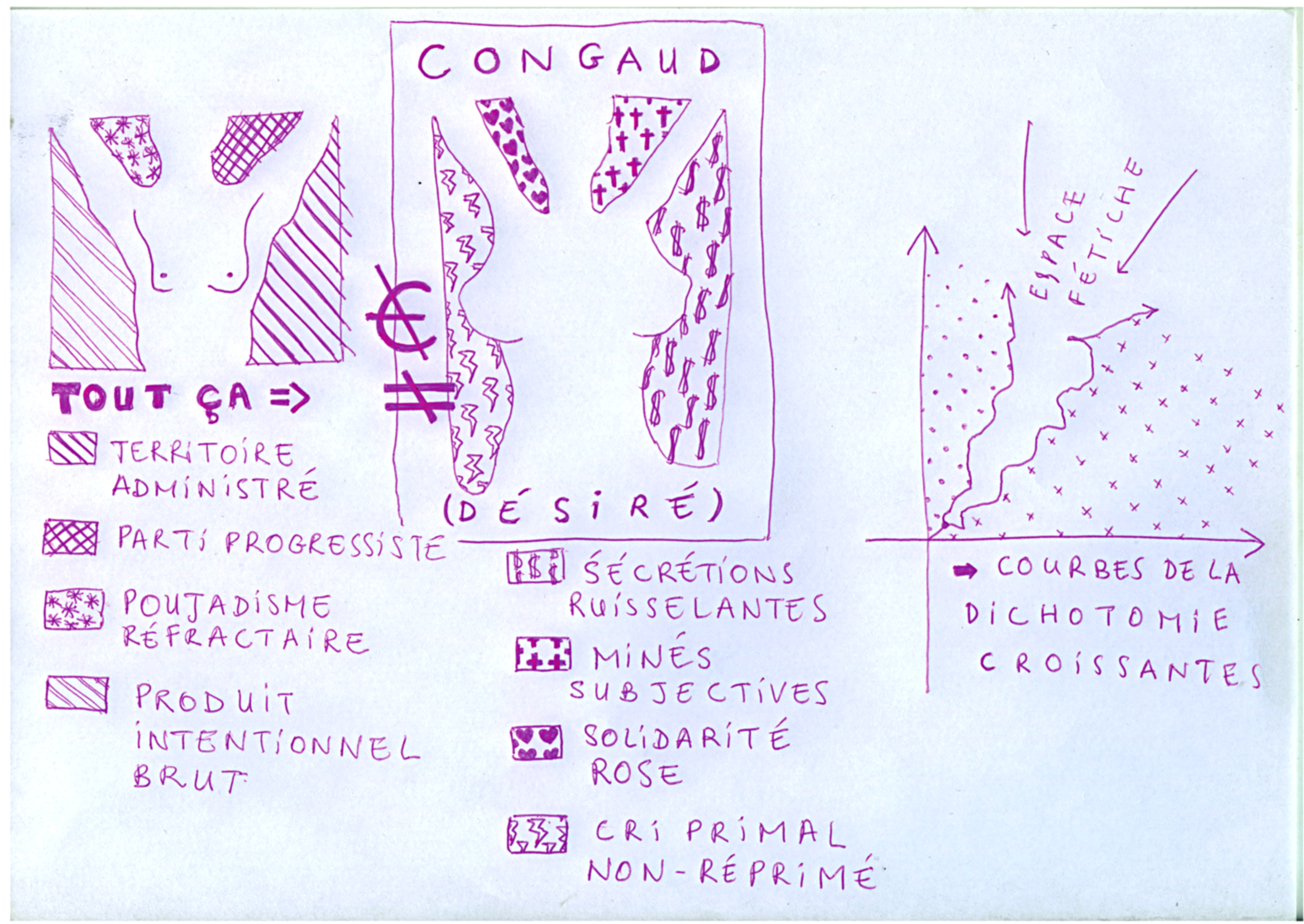

Le Congaud

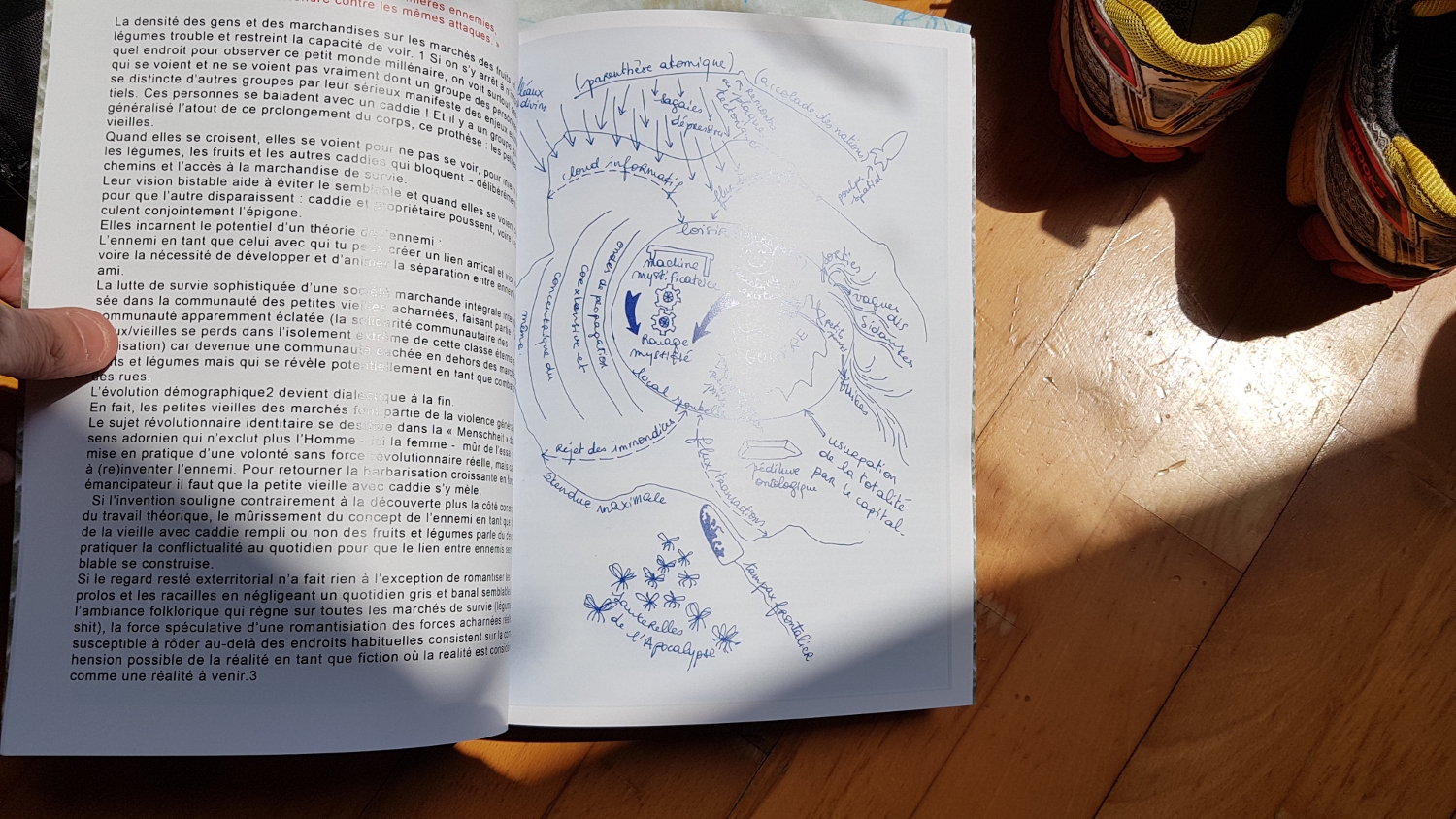

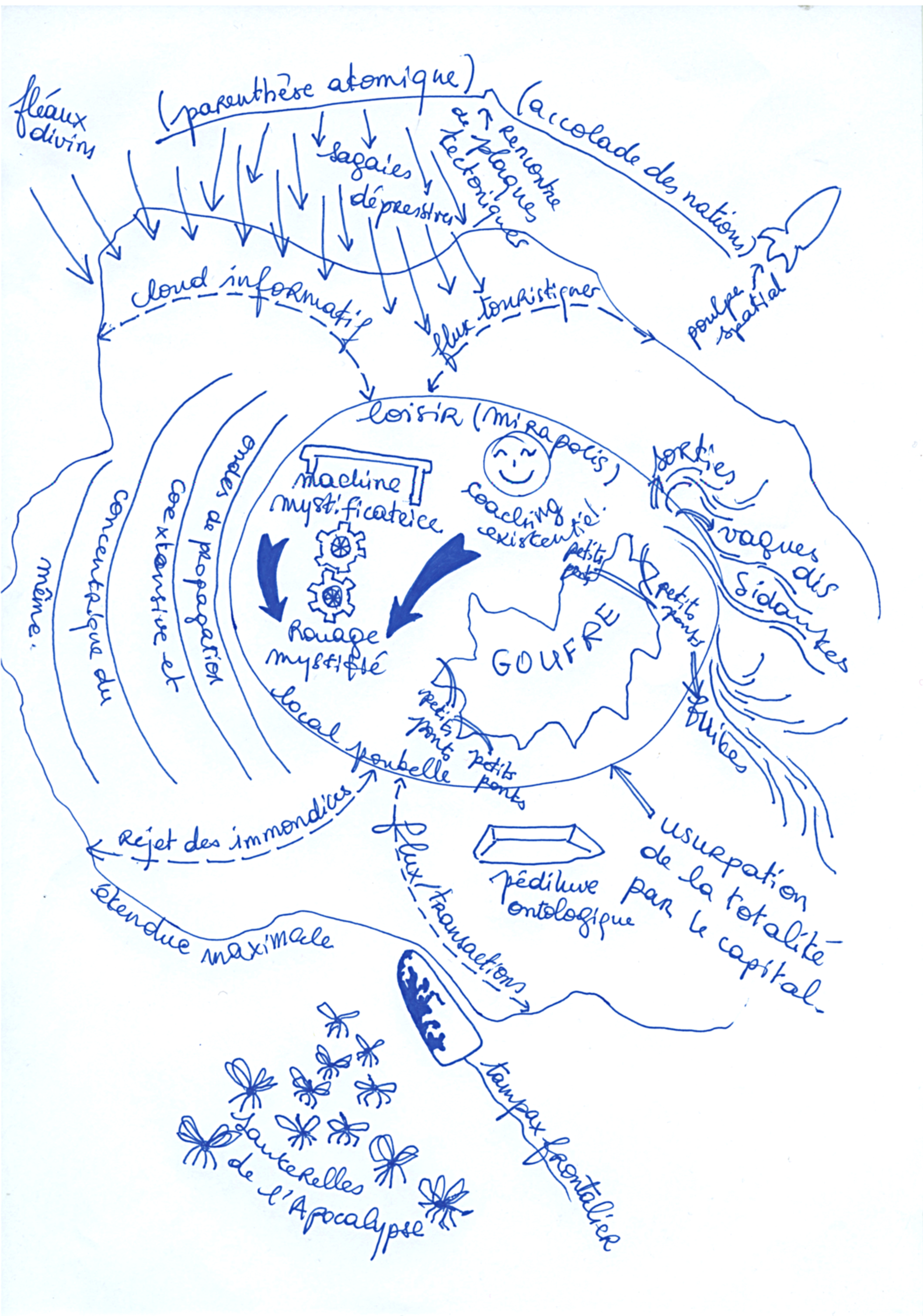

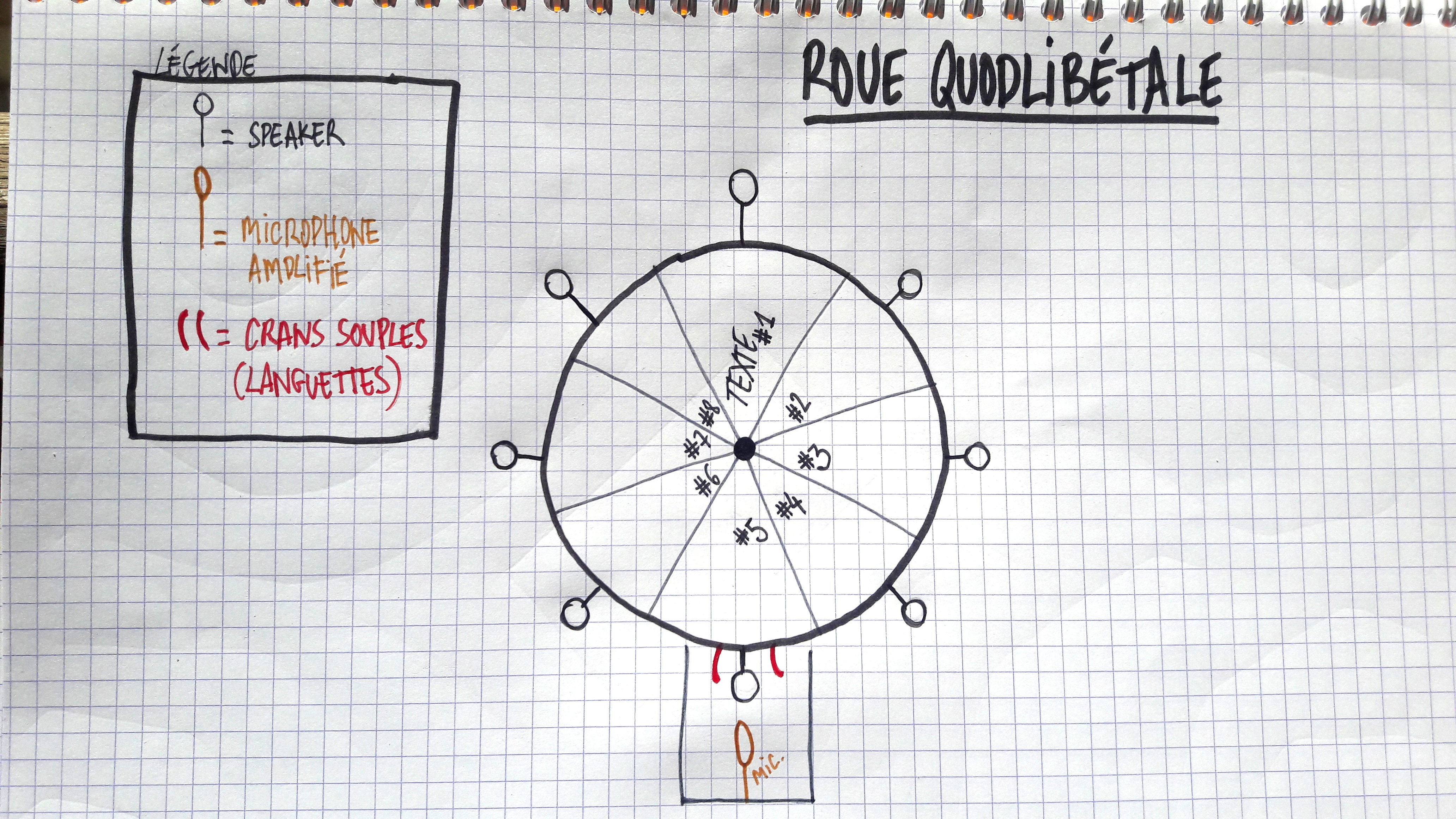

La roue quodlibétale

τύχη, túkhê : Chance, fortune, providence.

De τυγχάνω, tugkhánô (« se produire », « atteindre un but, une cible »)

Ça se passe au Τύχη (3), où il y a :

- 1. moins de tentes que de gens ;

- 2. d’immenses couchants qui laissent diversement sensible ;

- 3. à faire ;

- ☌. du coup, peut-être, des sensibilités à faire.

Fig. 1 : Immense couchant. – Fig. 2 : À faire

Fig. 1 : Immense couchant. – Fig. 2 : À faire

Des questions de quolibets sont adressées à un couple de personnes constitué pour l’occasion. Ces questions sont des colles cognitives, des énigmes anthropologiques ou des exercices d’intuition. Elles suggèrent souvent un ordre de réponses exclusif ou clivant : leur binarisme constitue à la fois les balises et les plots de la conversation, ses obstacles pratiques ; la polarité de leurs termes définit le champ d’exercice du jugement.

Placer d’emblée les entretiens sous la tutelle d’énoncés apophantiques plus ou moins explicites permet de jouer les intrigues à partir des assentiments, donc aussi d’interdire un registre modéré de réponse – pyrrhonisme, levée dialectique un peu leste, abstinence et autres sageries.

La comédie

La tragédie

L’épopée

Le couple de circonstance est requis de répondre en paire, de s’apparier efficacement pour un arraisonnement commun ou au moins une réponse unique. Le nécessaire appariement ne vaut pas pari de conjualité : la paire est temporaire – même s’il n’est pas exclu que s’y gagne une intimité.

Les enregistrements des conversations sont ensuite coupés pour ne pas dépasser une ou deux minutes, puis montés sur un slot de la Roue Quodlibétale, et diffusés au hasard des tourniquements de celle-ci.

Idéalement (juin 2017)

Idéalement (juin 2017)

Les entretiens ont lieu :

– en latin tardif ;

– hors des tentes.

Les questions de quolibets ont pour objet de forcer à élucider les raisons personnelles, et pour méthode de prendre au sérieux le quelconque, et du quelconque le bon-vouloir, et du bon-vouloir le qui-vient (à l’esprit), et du qui-vient le plaisant, et du pas déplaisant le qui-charme (la raison et les sens).

Pratiquement (juillet 2017)

Cette micrologie des raisons n’est pas nécessairement une traque acrimonieuse ; les entretiens quodlibétaux sont une pratique sincère, sensible, pas justicière : le tout-venant d’une réponse intuitive, le non-chaloir de sa personne, est mobilisé pour un tout-chaloir général, un pan-chaloir qui, plus ou moins vaillant, dépersonnalise.

Que tout importe également sauve ou pèse, ni plus ni moins que le mal pesé, le mal sauvant, le mal pondéré des rapports personnels. Mais que la conversation vaille, achale, assaille jusqu’au conçu commun dont on pourra faire un à faire, ou que, pesant d’un poids constant, elle nivelle et finisse par faire se valoir tout le relief personnel du diversement sensible, elle procède d’un vouloir savoir très-transitif dont la chaleur opératoire a, aura toujours, dans le dardement de son objet, asséché le projet manipulatoire.

Le chamane

Couple et paire

C’est qui le plus fort ?

Le léopard chrétien

Le drame de l’amour

Avoir pied

Dire que les opérations transitives communes pourraient, sinon sécher d’un coup, chauffer jusqu’au tarissement les projets manipulatoires, c’est moins dénoncer qu’il y a du manipulatoire (ça, c’est un épanchement justicier), que faire (sa)voir à sa personne que le manipulatoire est stagnant, stagnant dans la personne.

C’est parce que je crois que c’est clair que je l’explique mal : j’essaie de me (faire) sensibiliser à ce qui, dans le détail des raisons personnelles, dupe ; et pour moi c’est moins les raisons que le personnel.

Les raisons, là, ne s’interrogent pas depuis l’envie justicière de les découdre, de les isoler, de les observer dans l’élément, rendu à sa pureté, de leur validité éthique. L’opératoire est enchaînant, intriquant, compeloteur. Cherchant les raisons, la dispute opératoire ne traque ni les causes ni les intentions ; elle admet, comme une règle de son jeu et une condition de sa progression – en un mot, comme une de ses raisons – la validité pratique de tels énoncés, et l’invalidité de tels autres. Mais les invalidés perdus, boulés le long des pentes de l’anomie, continuent d’opérer dans la conversation comme d’anciens conjurés écartés du projet. Le terrain est connu et avec lui le risque de trop vite invalider.

Une série de pour moi issue des sensibilités communes :

La conversation eue, c’est

La roue tournant, c’est

La roue montée une fois pour toutes, la tente orientée en fonction des levants, zéniths, azimuts, c’est

La roue droite, c’est

Le kit, c’est

La tente penchée, c’est

La roue tournant, c’est

La personne, c’est

Le hasard, c’est

La roue penchant, c’est

La débrouille, c’est

La tente montée, c’est

Se sensibiliser, c’est

Les couchants, c’est

Τύχη, c’est un rien personnel, un terrain tendu aux épanchaloirs.

- Exemple issu de Dan Sperber, Le symbolisme en général, Paris, Hermann, 1974. Voici l’explication de Sperber, qui s’inscrit dans un raisonnement plus vaste sur le statut des savoirs traditionnel et expérientiel : « Toute proposition synthétique en implique et en contredit d’autres. Notre connaissance du monde se construit en articulant des propositions selon ces relations, en n’acceptant une proposition qu’avec ses implications, du moins les plus évidentes, et en évitant de même les contradictions. L’expérience montre que le savoir encyclopédique n’est pas exempt d’incohérences et de contradictions, mais toute la vie pratique dépend d’un effort constant pour les éviter ou les corriger. Les propositions symboliques ne sont pas articulées de la même manière, et ne font pas l’objet d’un pareil effort. Non qu’elles soient incohérentes entre elles, mais leur cohérence est d’une autre nature, et elles co-existent sans difficulé avec des propositions encyclopédiques qui les contredisent, directement ou par implication. Un Dorzé n’est pas moins soucieux de protéger son bétail le mercredi et le vendredi, jours de jeûne, que les autres jours de la semaine. Non parce qu’il soupçonne certains léopards d’être de mauvais chrétiens, mais parce qu’il tient pour vrai, et que les léopards jeûnent, et qu’ils sont dangereux tous les jours. Ces deux propositions ne sont jamais confrontées. Si un ethnologue tracasse un informateur avec cette histoire, celui-ci réfléchit et propose : les léopards ne mangent pas les animaux tués les jours de jeûne ou peut-être ne les mangent-ils que le lendemain. Le problème des grands jeûnes qui durent plusieurs semaines, reste à résoudre. Mais précisément, l’informateur envisage la question comme une énigme, comme un problème auquel existe forcément une solution, et qui ne saurait être mal posé dans ses prémisses. Les léopards sont dangereux tous les jours, il le sait d’expérience ; ils sont chrétiens, la tradition le lui garantit. Il ne cherche pas la solution de ce paradoxe, il sait qu’il en existe une. De même un chrétien à qui l’ont fait percevoir une contradiction dans l’Évangile de Saint-Matthieu entre la généalogie de Jésus, qui descend d’Abraham et David par Joseph, et l’affirmation qui suit immédiatement, selon laquelle jésus n’est pas le fils de Joseph, ne songe pas un seul instant à remettre en question l’un des termes du paradoxe et ne doute pas qu’on puisse le résoudre, même si la solution lui échappe. En revanche, si son voisin Léon affirmait descendre du roi de France par son père et avouait en même temps être le fils d’un autre, il en ferait des gorges chaudes. Il ne ferait pas grand cas de l’argument, cher aux anthropologues, qui repose sur la distinction entre père et géniteur. Edmund Leach y fait appel dans le cas de Jésus (Leach, 1966 b : p. 97) mais les éditeurs de l’Évangile que j’ai sous les yeux préfèrent préciser en note que l’époux de Marie était aussi son parent. Seul un mécréant reprocherait à Matthieu de ne pas l’avoir dit tout de suite. Un chrétien sait qu’il y a une bonne raison à cela, même s’il ne la connaît pas. » ↩

- Exemple tiré de Claude Lévi-Strauss, « Le sorcier et sa magie » (in Anthropologie structurale, “Magie et Religion”, Chapitre IX), publié sous ce titre dans les Temps Modernes, 4e année, n°41, 1949, pp. 3–24 : « Grâce (au jeune homme, ndr), la sorcellerie, les idées qui s’y rattachent, échappent à leur mode pénible d’existence dans la conscience, comme ensemble diffus de sentiments et de représentations mal formulés, pour s’incarner en être d’expérience. L’accusé, préservé comme témoin, apporte au groupe une satisfaction de vérité, infiniment plus dense et plus riche que la satisfaction de justice qu’eût procurée son exécution. Et finalement, par sa défense ingénieuse, rendant son auditoire progressivement conscient du caractère vital offert par la vérification de son système (puisqu’aussi bien, le choix n’est pas entre ce système et un autre, mais entre le système magique et pas de système du tout, c’est-à-dire le désarroi) l’adolescent est parvenu à se transformer, de menace pour la sécurité physique de son groupe, en garant de sa cohérence mentale. Mais la défense n’est-elle vraiment qu’ingénieuse ? Tout porte à croire qu’après avoir tâtonné pour trouver une échappatoire, l’accusé participe avec sincérité et — le mot n’est pas trop fort — ferveur, au jeu dramatique qui s’organise entre ses juges et lui. On le proclame sorcier ; puisqu’il y en a, il pourrait l’être. Et comment connaîtrait-il d’avance les signes qui lui révéleraient sa vocation ? Peut-être sont-ils là, présents dans cette épreuve et dans les convulsions de la fillette transportée au tribunal. Pour lui aussi, la cohérence du système, et le rôle qui lui est assigné pour l’établir, n’ont pas une valeur moins essentielle que la sécurité personnelle qu’il risque dans l’aventure. On le voit donc construire progressivement le personnage qu’on lui impose, avec un mélange de roublardise et de bonne foi : puisant largement dans ses connaissances et dans ses souvenirs, improvisant aussi, mais surtout, vivant son rôle et cherchant, dans les manipulations qu’il ébauche et dans le rituel qu’il bâtit de pièces et de morceaux, l’expérience d’une mission dont l’éventualité, au moins, est offerte à tous. Au terme de l’aventure, que reste-t-il des ruses du début, jusqu’à quel point notre héros n’est-il pas devenu dupe de son personnage, mieux encore : dans quelle mesure n’est-il pas effectivement devenu un sorcier ? “Plus le garçon parlait”, nous dit-on de sa confession finale “et plus profondément il s’absorbait dans son sujet. Par moments, son visage s’illuminait de la satisfaction résultant de l’emprise conquis sur son auditoire.” Que la fillette guérisse après l’administration du remède, et que les expériences vécues au cours d’une épreuve si exceptionnelle s’élaborent et s’organisent, il n’en faudrait sans doute pas davantage pour que les pouvoirs surnaturels, déjà reconnus par le groupe, soient confessés définitivement par leur innocent détenteur. » Les deux récits – ceux de la duplicité supposée des Dorzé et de celle des chamanes – sont repris par Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? La référence au « sorcier de Lévi-Strauss » puise dans le texte cité plus haut, mais dans une autre histoire, celle de Quesalid, un chamane aux trucs exposés et qui essaie d’y survivre : « Tels les Dorzé qui estiment à la fois que le léopard jeûne et qu’il faut se garder de lui tous les jours, les Grecs croient et ne croient pas à leurs mythes ; ils y croient, mais ils s’en servent et ils cessent d’y croire là où ils n’y ont plus intérêt. (…) La coexistence en une même tête de vérités contradictoires (est) un fait universel. Le sorcier de Lévi-Strauss croit à sa magie et la manipule cyniquement, le magicien selon Bergson ne recourt à la magie que là où il n’existe pas de recettes techniques assurées, les Grecs interrogent la Pythie et savent qu’il arrive à cette prophétesse de faire de la propagande pour la Perse ou la Macédoine, les Romains truquent leur religion d’État à des fins politiques, jettent à l’eau les poulets sacrés s’ils ne prédisent pas ce qu’il faudrait, et tous les peuples donnent un coup de pouce à leurs oracles ou à leurs indices statistiques pour se faire confirmer ce qu’ils désirent croire. Aide-toi, le ciel t’aidera ; le Paradis, mais le plus tard possible. Comment ne serait-on pas tenté de parler ici d’idéologie ? (…) L’idéologie est un tertium quid à côté de la vérité et des pannes inévitables et aléatoires de la vérité que sont les erreurs ; c’est une erreur constante et orientée. (…) La notion d’idéologie est une tentative louable et manquée pour parer à la légende d’une connaissance désintéressée, aux termes de laquelle il existerait une lumière naturelle qui serait une faculté autonome, différente des intérêts de la vie pratique. Cette tentative aboutit malheureusement à une cote mal taillée : l’idéologie mêle deux conceptions inconciliables de la connaissance, celle du reflet et celle de l’opération. Peu frappante à première vue, cette contradiction est rédhibitoire, si l’on y réfléchit un instant : la connaissance ne peut pas être tantôt correcte et tantôt biaisée ; si des forces telles que l’intérêt de classe ou le pouvoir la dévient quand elle est fausse, alors les mêmes forces opèrent aussi quand elle dit vrai : elle est le produit de ces forces, elle n’est pas le reflet de son objet. Mieux vaudrait reconnaître que toute connaissance est intéressée et que vérités et intérêts sont deux mots différents pour une même chose, car la pratique pense ce qu’elle fait. » ↩

Un kangourou ne fait pas exception

Des kangourous vivent en autonomie dans la forêt de Rambouillet depuis une quarantaine d’années, après que leurs ancêtres se sont échappés d’une réserve. Des amies sont allées à leur recherche. Les kangourous sont demeurés introuvables mais toute disposition accidentelle dans la forêt a pu être interprétée comme leur trace. Ce texte a été écrit pour accompagner les tirages cyanotypes de ces photos de kangourous absents.

La puissance végétale présente, comme chacune des autres puissances, treize harmonies. La première est céleste, ou soli-lunaire ; six sont physiques, et six sont morales. Dans les six physiques, trois sont élémentaires, l’aérienne, l’aquatique, la terrestre ; trois sont organisées, la végétale, l’animale et l’humaine. Dans les morales, il y en a pareillement trois élémentaires, la fraternelle, la conjugale, la maternelle ; et trois organisées ou sociales, la spécifiante, la générique et la sphérique.1

Il n’y a personne à organiser. Nous sommes ce matériau qui grandit de l’intérieur, s’organise et se développe.2

Tout animal est dans le monde comme de l’eau à l’intérieur de l’eau.3

Tout s’engendre aux intersections. Tout se génère à l’abri de son genre. Tout est à la fois saturé de généricité et profondément isolé. Tout finit par s’échapper de la baudruche mais pour cela y est entré. Tout arrive rond. Rien ne fait exception.

De tous temps et dans toutes les classes, l’Homme qui rôde autour de nous jusqu’à nous fixer en pronoms, de tous temps l’Homme fixeur qui nous tient en respect dans des personnels (de personne) ou des toniques (d’appui) et qu’il convient d’appeler notre Homme, notre Homme entretient le désir de s’échapper sans disparaître, désir ardent de nature à nourrir notre Homme mais à la fois le consumer.

Cette histoire s’appelle aventure. C’est une Histoire de la Nature. Rien n’y fait défection.

Espace

Ce texte a été refusé par la revue Espace(s) qui l’avait commandé. Cliquer là pour lire pourquoi.

Se dérober avec mauvaise conscience ; c’est à quoi on reconnaît une institution.1

I L’été dernier on m’a passé commande d’un texte pour la revue de l’Observatoire de l’Espace du CNES.

II La commande est venue avec deux PDF :

– des “consignes aux auteurs”, qui détaillent les attentes du comité éditorial concernant le traitement du thème du numéro (“Espace : lieu d’utopies”) ;

– une fiche personnalisée et spécifiquement adressée qui indique une contrainte lexicale.

II.i La contrainte lexicale est suscitée par le partenariat de la revue avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, dont la mission est de “garantir un droit au français à nos concitoyens” en proposant des termes de souche (c’est-à-dire avant tout pas anglais) pour désigner “les réalités du monde contemporain et ainsi contribuer au maintien de fonctionnalité de notre langue” (page de la DGLFLF).

II.i.i Chaque année, à l’occasion du Salon de la Fête du Gala de l’Insurrection Francophone, la Délégation propose à des gens – dont, devant la difficulté posée par le nombre de gens désœuvrés jusqu’à la disponibilité, elle délègue le choix au responsable de la revue Espace(s), qui lui-même le délègue à des middle men de confiance2 – propose donc à des gens mal triés d’écrire à partir d’un de ces termes pas anglais dont on reconnaît qu’ils sont français à ce qu’ils émanent d’une institution qui, française, nous veut du bien.

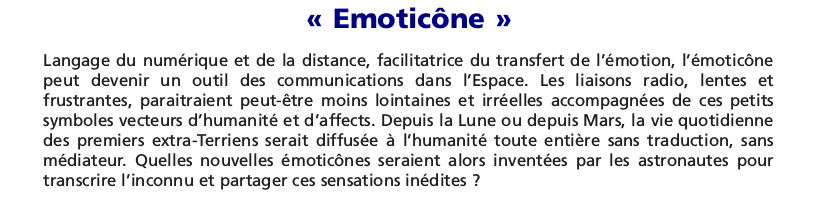

II.i.ii Le vocable qu’on me propose est : ÉMOTICÔNE.

II.i.ii.i :’(

III On m’indique que mon texte sera payé UN BILLET MAUVE à réception.

III.i La somme d’UN BILLET MAUVE est rare, surtout au sortir de l’été.

IV Je file composer à Marseille, le cœur enflé d’une peine de cœur, de difficultés financières et du mauve souci de ma page.

V Dix jours passent, où je me drogue à mon insu.

VI Composé, j’envoie.

VII Je rentre à Berlin. J’attends.

LA REVUE ESPACE(S)

La revue de l’Observatoire de l’Espace du CNES s’appelle Espace(s). Elle “incarne une démarche engagée pour favoriser la création littéraire et plastique à partir de l’univers spatial.” (site de la revue)

Quelle est la nature de ce qui incarne une démarche ? La démarche c’est le corps est-il un énoncé miroir de le style c’est l’homme ? Qu’implique un monde où c’est le mouvement qui singularise avant le prendre chair ? Le caractère téléonomique de ce mouvement (engagée pour) réduit-il la prise de chair à une étape intermédiaire ; si oui, cette étape est-elle nécessaire ou contingente ? Si la substance est contingente, parle-t-on d’un monde régi par l’accident ? Si le monde d’où nous parle la revue Espace(s) est bien régi par l’accident, qu’est-ce qui en lui proscrit l’aperception du répétitif au constant ? Une légalité du miracle permanent sur un Urgrund compréhensif, ou de la solitude des faits sur un Ungrund abstrait ? Du coup d’état permanent ou du coup de la panne répété ?

Je ne le sais pas. Il arrive même qu’on me propose de me payer pour établir ou constater ne pas savoir répondre aux questions que je pose, de me payer avec les mêmes jetons qui servent à payer les retraites, les reconduites à la frontière, toutes sortes de redevances et la dette de la dette.

Il arrive que l’Institution me sollicite, m’aborde un peu au hasard mais avec la ferme intention de dépenser, pour me regarder faire semblant de me contenter ne rien savoir des questions qu’elle me pose.

Qu’en me sollicitant elle me démarche ou qu’elle m’engage, il est à noter que c’est toujours pour. (Ne rien tenter savoir.)

Pourtant la revue Espace(s) a soin de se montrer consciencieuse et curieuse : sa “volonté clairement affichée” est “d’élaborer des expériences culturelles et d’en consigner les résultats.” (site de la revue)

En un sens c’est aussi ma volonté, son programme, leur affiche.

C’est là en un sens ma démarche, son corps, leur engagement.

Mais, déjà, il titolo è cretino3. Déjà le titre, Espace(s), avec l’afféterie du (s), est insupportablement crétinaud. Déjà le petit pour-la-route de la pluralité des mondes est nigaud, fat et nigaud. Déjà le pauvre petit “s” emparenthésé annonce la bonne volonté (scoute), l’accolade (missionnaire), l’ouverture (institutionnelle).

TOUS LES (S) SONT DES PRISONNIERS POLITIQUES.

En ouvrant et fermant la parenthèse autour du pauvre petit s de la pluralité des mondes, la revue du CNES signifie sa volonté d’ouverture à d’autres espaces que celui qui capitalisé constitue son objet, notamment son ouverture à l’Espace Littéraire (fermé).

La suite montre ce qu’on aurait dû voir si on avait su lire : qu’une volonté clairement affichée s’appelle d’abord velléité, et que ce qu’en premier lieu veut la revue Espace(s) c’est au calme être vue voulant4, comme on peut parfois s’égarer à préférer à désirer être constaté désirant.

La revue Espace(s) veut, par exemple, être vue voulant résister aux clichés, travailler aux lisières, braver les assignations :

Dans chaque ouvrage, l’enjeu est de déjouer l’entrée symbolique qui prédomine souvent notre rapport à l’Espace. Si le pouvoir d’attraction et de fascination du milieu spatial ne peut être nié, l’objectif de l’Observatoire de l’Espace à travers la revue Espace(s) est, comme le dit son responsable de la rédaction Gérard Azoulay, de “bâtir une méthodologie destinée à faire percevoir que nous sommes autant habitants de l’espace qu’habités par lui, et donc in fine d’abolir cette partition fictive”. (site de la revue)

En dépit du gadget de la porosité diathétique5 et malgré un soupçon jamais levé sur toute idée d’habitation6, le programme du responsable de la revue m’arrête et me met au travail, surtout pour ce qu’il fait disparaître la capitale d’espace, troublant les métonymes.

« NOUS SOMMES UNE INSTITUTION ET D’AILLEURS J’ASSUME »

VII Je rentre à Berlin.

J’attends.

(Il y a un problème ?)

VII.i Il y a un problème.

VII.ii Poème votif de fin d’attente

Ma démarche

suspendue à son

Corps

en gage-

Moi uni

vers

ce qui (s’) espace.

VIII L’attente prend fin alors que je négocie un découvert au guichet de la Volksbank, par un coup de fil du commanditaire,

VIII.i coup de fil interrompu par un vigile migraineux dont je ne retiens que cette phrase : “Nous sommes une institution et d’ailleurs j’assume.”

VIII.i.i (La phrase est du coup de fil du commanditaire, pas du vigile dont le coup de fil dans le lobby de la banque augmentait la migraine.)

VIII.i.i.i (Le vigile justifie en des termes tout autres mon éviction du lobby : ce n’est pas le lieu et d’ailleurs il a une migraine.)

VIII.i.ii “Nous sommes une institution et d’ailleurs j’assume” est une phrase du responsable éditorial de la revue Espace(s) et d’ailleurs de la revue Espace(s) elle-même en tant qu’elle est, d’ailleurs, l’Observatoire du Centre National d’Études Spatiales.

VIII.i.ii.i Phrases de service, comme corps pris dans démarche anodine,

au coeur des contradictions de l’engagement

de ce qui, contingent, cherche son nécessaire d’allant.

Et la vérité est ici d’ailleurs – elle dodeline

IX Nous remettons ce qui reste à se dire à un coup de fil du lendemain, dont j’ai un souvenir plus précis.

IX.i (Par souci de brièveté, j’ai reproduit infra de ce coup de fil l’esprit, sa teneur, leurs mots.)

X En résumé, le commanditaire propose d’amputer le texte de tout ce qui :

A. critique la Délégation Générale à la Langue Française, un partenaire institutionnel qu’il ne s’agit pas d’offenser ;

B. critique les termes mêmes de la commande en donnant à la fiche ÉMOTICÔNE une importance grotesque.

X.i Le problème de ces aménagements, c’est qu’ils dépouillent mon dispositif d’au moins deux de ses agents.

X.i.i En effet, un des objets du texte est l’interrogation des missions, des fonctions et de la logique de ces fonctions : commanditaire voulant-être-vu-ouvrant, barbons du français-de-droit, poète licencieux requis par la science, scientifique strict-parleur. Or les deux premiers sont, dans la version amendée, évincés.

X.ii Mais curieux d’assister jusqu’au bout à la justification au je de l’homme de lettres d’une coupe franche au nous de la raison institutionnelle, je fais ma plus belle algue et obtiens que mon interlocuteur stabilote les passages “qui ne vont pas” (cf. X. A. & B.).

GAMBERGE SUR LES INTENTIONS

XI Ayant besoin du BILLET MAUVE et d’ailleurs pas envie de prêter le texte au caviardage, se pose à moi la bonne vieille question politique, pratique, éthique :

QUE FAIRE ?

XI.i (Question brûlante de ma démarche, son corps, notre mouvement.)

XI.ii Je me la pose sérieusement ; d’abord parce que ça me fait jouir, ensuite parce que l’inconfort qu’il y a à y consacrer du temps n’égale pas l’angoisse qu’il y aurait à constater avoir traité un dilemme pratique, éthique, politique, comme un chien fout sa merde.

XI.iii Mes amis berlinois et mon amie N., bien plus casseurs que moi, m’engagent à

1 accepter une publication caviardée,

2 empocher les thunes,

3 publier ensuite la version intégrale, ailleurs.

XI.iii.i Je les entends sur un point : refuser l’arrangement et la thune qui va avec teinte nécessairement le refus d’un “héroïsme du censuré” typiquement petit-bourgeois. Et qui ferait de ce refus l’estrade d’une performance de radicalité ne pourrait que faire voir sur cette estrade aussi une performance de classe.

XI.iii.ii Mais leur pragmatisme émeutier m’est étranger. Mon tambour éthique tourne à 1000rpm, déjà, c’est trop tard, la question est posée en conscience.

XI.iii.ii.i En conscience, pourquoi accepter de supprimer les références à la Délégation ? La critique douce d’une légalité interne des langues institutionnelles n’est rien à côté du programme de ces commissions – typique des organes républicains en leurs manifestations coloniales (« garantir » à des gens qui s’en tapent quelque chose dont ils n’ont pas besoin, au nom de principes qui leur sont étrangers).

XI.iii.ii.ii En conscience, pourquoi accepter de supprimer ce qui discute les termes du commanditaire ? Celui-ci peut bien considérer la fiche ÉMOTICÔNE anodine (“c’est un simple document de travail qui n’exprime pas une position de la revue”), elle reste le matériau à partir duquel il m’était demandé de travailler. Bien que mon texte en exagère l’importance (dans un dispositif explicitement pisse-froid qui fait converser les missions et les formes d’intercession), je n’enfreins en rien, ce faisant, les consignes du comité.

XII.iv Si j’accepte le caviardage, je laisse irrésolue la question éthique ; or pour qui se soucie d’éthique (et on n’est vraiment pas obligé), cette irrésolution est un boulet sur la voie de l’ataraxie (question pratique ; réponse stoïcienne).

XII.v Si j’accepte, je me maintiens encore dans une position inadéquate, sacrifiant à une éthique du rachat (le cachet qui compense), rendant plus visible (à mes propres yeux d’abord) cette inadéquation (question éthique ; réponse spinozienne).

XII.vi La réponse la plus radicalement politique à la question m’est donnée par mon ami L., le plus évidemment radical de tous mes amis. Elle se justifie via Diogène – le plus évidemment etc. – : si j’ai l’occasion de déposséder un puissant de son fétiche, je ne dois pas m’en priver. Mais c’est à la seule condition de piétiner ensuite devant lui ce fétiche.

XIV.vi.i Accepter, donc, le caviardage, mais ensuite : brûler la thune.

XII.vi.i.i Un brin dramatique, et pas toujours lisible.

XII.vi.i.i.i D’autant que je ne suis pas sûr que le fétiche soit tant dans ce cas le bifton que la prérogative éditoriale sur le littéraire ou le poétique. Et le dernier mot de la raison institutionnelle.

XII.vii J’opte finalement pour la méthode Keyser Söze, suggérée par mon amie A. : il a commandé, j’ai livré, il raque et ferme sa gueule – s’il voulait des fleurs sur le paquet, il fallait demander des fleurs sur le paquet.

XII.vii.i Or le commanditaire n’a pas demandé de fleurs sur le paquet. Il a même plutôt incité à ce qu’on pourrait appeler foutre la merde : « Humour✓, ironie✓, acidité✓, et même méchanceté✓ ou violence✓, prise de risque formelle✓, ouverture du sens✓, attention aux détails✓, au quotidien✓, au matériau verbal spécifique✓, sont des voies possibles pour s’éloigner des tentations de formules trop grandiloquentes quand l’Espace est en jeu. » (Consignes aux auteurs, « Lignes éditoriales », coches miennes).

XII.vii.i.i Mais voilà, avec le commanditaire institutionnel c’est comme avec les syndicats : quand, le plus ardemment consciencieusement minutieusement possible, on se met, croyant répondre à leur appel, à foutre la merde, c’est toujours une fin de non-recevoir, parce qu’on n’avait pas bien compris, c’était pas comme ça qu’il fallait entendre foutre, la, et merde.

XII.vii.i.i.i Et merde. Motto opposable : c’est en la foutant mal, la merde, qu’on tape là où ça le fait, mal.

XIII Je reçois les propositions de caviardage et renvoie poliment :

1 non, vraiment, le texte amputé perd toute sa pertinence ;

2 voici m’IBAC et BIN de bank, et faise abouler thune, centime endistingué.

XIV On m’informe en réponse que je toucherai 250 roros pour le travail d’écriture, mais que l’autre moitié du mauve aurait correspondu à l’achat exclusif des droits du texte,

XIV.i ce à quoi je me serais de toute façon opposé.

XIV.ii À une amie qui me fait remarquer ce qu’il y a de radical dans l’option choisie, je réponds que c’est, en dépit de son nom, probablement la moins radicale de toutes, parce que A. Elle est légale (je ne fais pas semblant de céder les droits pour ensuite reproduire le texte) ; B. Elle mène au meilleur compromis possible (droits de reproduction préservés donc possibilité préservée de la présente exposure ; thunes en moins mais pas rien non plus).

XV Finalement on n’apprend rien d’autre de cette parabole que ce qu’on savait déjà :

- l’Institution existe ;

- de l’institution existe plus densément dans l’Institution qu’ailleurs ;

- de l’institution n’est pas également répartie (et si “il y a de l’institution partout et qui est distribuée en nous-mêmes”, elle est principalement distribuée en certains lieux et certains nous);

- que l’Institution engage ou démarche, elle ne s’adresse jamais à autre qu’à elle-même ;

- la capitale d’Institution n’est pas une capitale d’essence mais ;

- la capitale d’Institution chapeaute des logiques institutionnelles, une raison institutionnelle, une con-spiration institutionnelle, une visibilité, une tangibilité, une intelligibilité des objets émanés de ou suscités par l’Institution qui débordent l’Institution – débordent sur les Personnes (et dans l’engagement comme dans le service, la personne perd en général);

- la visibilité, la tangibilité et l’intelligibilité institutionnelles ne diffèrent pas significativement de celles de la marchandise (visibilité de la reconnaissance, tangibilité de la validation, intelligibilité indexée);

- que l’Institution fasse un usage du droit d’auteur confiscatoire des objets qu’elle consacre (achat exclusif) ne fait que rendre explicite le type de valorisation de ces objets et pour tout dire le genre de fétichisme sur lesquels repose toute économie institutionnelle.

Bonus :

I. GAMBERGE SUR LES INTENTIONS

Qu’est-ce que la vie des humains une image de la déité

Évoluant sous le ciel, tous les terriens

voient celui-ci. Mais lisant pour ainsi dire, comme

Dans une écriture, les humains ils imitent

l’infini et le profus.

Friedrich Hölderlin7

1 Le texte qu’on me propose d’écrire pour la revue Espace(s) doit intégrer deux contraintes : celle, thématique, qui gouverne à ce numéro (« Espace : lieu d’utopies ») ; celle, lexicale, qui place chaque auteur sous la tutelle d’un vocable.

2 La contrainte thématique est suscitée par la perspective, à (très) moyen terme, de l’établissement de colonies extraterriennes, en tant que cette perspective retrempe le caractère utopique des rapports à l’Espace.

2.1 L’Espace, au sens méritant capitale, s’entend comme ensemble des espaces situés au-delà du ciel des humains.

3 La contrainte lexicale est suscitée par le partenariat de la revue avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, dont le but est de “garantir à nos concitoyens un droit au français”.

La délégation générale coordonne un dispositif de dix-huit commissions spécialisées de terminologie, chargées de proposer des termes français pour désigner les réalités du monde contemporain et contribuer ainsi au maintien de la fonctionnalité de notre langue. (site de la DGLFLF, rubrique “Nos priorités”)

4 Tous j’imagine songeons fixant le ciel aux espaces qui le dépassant nous dépassent ; tous partageons chacun sa jargue l’aspiration de la langue française sous sa tutelle républicaine : un maintien de fonctionnalité dans

le monde contemporain

4.1 Je nous crois tous concernés à tous termes par ce qui nous dépassant nous attire et par ce qui nous peuplant nous maintient.

4.2 J’ai moi-même pour le ciel au-dessus de moi et la langue en moi un souci qui va de la considération à la sidération.

- Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris : Le Seuil, 1971, p. 271 ↩

- Mon intermédiaire s’appelle David Christoffel. ↩

- « Déjà le titre est insupportablement crétin. Sa crétinerie est un chantage, parce qu’elle implique une sorte de complicité dans le mauvais goût, et parce qu’elle est imposée au nom d’un conformisme que la plus grande majorité accepte. » (P. P. Pasolini, « Déjà le titre est crétin », Contre la télévision) ↩

- J’emprunte cette expression à LL de Mars, dans son Dialogue de morts à propos de musique ↩

- Pas que cette porosité ne puisse pas être féconde, mais elle est souvent gadgétique parce qu’incantatoire, ça jusque par chez les Amis : “Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous habitons nous habite.” ↩

- Le trope de l’habitation, en poésie, procède essentiellement d’une lecture heideggerienne de deux vers de Hölderlin :

Voll Verdienst, doch dichterisch,

wohnet der Mensch auf dieser Erde

(Plein de mérite, pourtant poétiquement,

l’humain habite sur cette Terre)

Les versions françaises, en général, traduisent wohnet par l’usage transitif direct du verbe habiter, et Erde (Terre) par monde. Le trope se dit ainsi en général : habiter poétiquement le monde ou habiter le monde en poète. La lecture de Heidegger, représentative à cet égard de tout un pan de sa pensée, flatte la porosité diathétique du verbe habiter dans son usage transitif direct en français : j’habite une maison (actif) / le doute m’habite ou je suis habité par un sentiment (passif). Pourtant en allemand ce double-sens est absent : être habité par le doute se traduit avec le verbe beherrschen : je suis dirigé, régi, contrôlé, par le doute (c’est d’ailleurs un des sens possibles de l’étymon latin habeo qui donne habiter). Mais Heidegger abuse autrement des ressources propres de la langue allemande, dans un texte qui la consacre comme seule langue – après le Grec Ancien – de la philosophie. Pour résumer : le degré de l’écoute, dans sa correspondance avec le verbe poétique, seul verbe authentique, est fonction de la qualité de l’habitation. Cette équation n’est vraiment lisible que dans la version originale, où la densité de jeux de mots de vieil oncle est exceptionnelle : sprechen / zusprechen / entsprechen (parler / attribuer / répondre-correspondre), hören (auf) / zuhören / gehören (entendre / écouter (obéir) / appartenir). Jusqu’au fameux : Eigentlich spricht die Sprache. Der Mensch spricht erst und nur, insofern er der Sprache entspricht, indem er auf ihren Zuspruch hört. (“En réalité c’est la langue qui parle. L’homme ne parle que dans la mesure où il répond à (entsprechen : répondre à une norme, être à la mesure, se mettre à l’échelle de la langue), en ce qu’il obéit à son assignation (Zuspruch, aussi : attribution))”. (Sur les jeux d’étymons chez Heidegger, cf. G.-A. Goldschmidt, Heidegger et la langue allemande). Le trope de l’habitation poétique est plus largement suspect, après l’hermétisme germain de Heidegger, d’une reconduction de ses partitions : poétique/non-poétique est largement superposable à la division de Sein und Zeit entre authentique et inauthentique. Habiter poétiquement revient en fin de compte pour Heidegger à être vraiment, de plain pied (retour à un bauen (“bâtir”) anhistorique, étymologiquement formé à partir du bin de ich bin (je suis) qui s’entend dans l’articulation “bâtir, habiter, penser”). Au jeu de l’étymologisme, on pourrait tout aussi bien, côté latin, fonder une ontologie modale, une éthique radicale à partir du verbe latin habitare, fréquentatif d’habeo (signifiant donc “avoir souvent”). ↩ - Was ist der Menschen Leben…, début ↩