On perçoit [dans le premier des deux éloges – l’un « ésotérique », l’autre « exotérique » – prononcés en mars 1907, par la même personne, à la mort de Giosuè Carducci, et que Jesi analyse et compare dans ces pages] la nécessité idéologique d’aplatir les différences que l’histoire établit au sein du passé afin de disposer d’une valeur compacte, uniforme, essentiellement indifférenciée. Et l’on perçoit également la conviction qu’il est possible d’entrer en rapport abvec cette valeur en ayant recours à des locutions et des figures de style qui deviendront non sans raison ceux de la rhétorique fasciste : « un visage mâle », « une fierté virile », des « instants historiques fatidiques »… ainsi qu’à ce qui apparaît comme une décantation des formes caducciennes, qui furent souvent tout sauf banales, afin d’en extraire la quintessence de la banalité : « l’énergie indomptable de ce grand », son esprit ailé vole », « la lignée des grands qui ont hissé si haut le nom de l’Italie », « ardente flamme du jeune peuple italien », « mille et mille épées s’entrechoquent »… Tout cela est présenté comme étant le mode légitime de liaison avec le passé, en oppositin au « bavardage poétique des nouveaux Arcadiens », à la mythologie « ornée de fioritures arcadiennes ». Il existe en somme la conviction que parler de cette manière est tout sauf conventionnellement rhétorique (ce qui caractérise en revanche les Arcadiens) ou platement académique (montrons « que les Italiens ne sont pas siscolaires qu’on veut bien le croire, et que nos commémorations ne se résument pas à de grands discours déclamés aujourd’hui pour être dès demain jetés aux oubliettes). Ces banalités sont considérées comme un parler juste, noble et tranchant, précisément parce que derrière elles réside no pas l’histoire de la langue et de la littérature italienne, mais quelque chose de valeur, empilé et indifférencié comme l’est tout ce qui appartient essentiellement au sacré. Mais le sacré n’a ici rien d’ésotérique : tout le public du cercle de culture devant lequel eut lieu la commémoration connaît cette façon de parler l’apprécie comme un parler juste, noble et tranchant, évident et extrêmement courant. Si l’on met de côté les divers degrés de talent oratoire dont chacun dispose, chaque auditeur présent pourrait se lever, prendre la parole et poursuivre sur le même ton.

Il n’y a aucun ésotérisme dans cette sacralité, si ce n’est en un sens très large, qu’il ne faut cependant pas négliger : ce sont les Italiens, et non les étrangers, « les barbares », qui participent au rapport avec cet objet de valeur qu’est le passé ; et en réalité, quoiqu’en dise la théorie, pas tous les Italiens mais seulement ceux disposant de la culture adéquate pour se trouver à leur aise dans les formes de discours conventionnelles de l’orateur. Aux autres, aux ignorants, il faudra donc enseigner les formes récurrentes de ce type de discours : on apprendra aux enfants, dès l’école primaire, que le parler juste est bien celui-ci, afin de faire croître le plus possible le nombre d’Italiens ayant en guise de culture le rapport avec cette pile indifférenciée et sacrée d’objets de valeur qu’est le passé de la patrie. Eux-mêmes deviendront toujours plus culturellement indifférenciés, et feront masse. Le rituel du culte du Soldat Inconnu représente un sacrement typique de cette communion avec la valeur indifférenciée. Il apparaît comme emblématique dans la mesuire où il affirme précisément la correspondance entre l’anonymat et la mort. Sur ce sujet, les textes officiels des années 1920 et des célébrations qui suivirent valent la peine d’être lus. Le motif de la valeur (pas seulement au sens de « valeur » militaire mais également d”« objet de valeur ») indifférenciée dans la mort apparaît comme évident dans ces écrits, à l’instar des tombes de Santa Croce, considérées comme un patrimoine de valeur. Tout l’appareil mis en œuvre pour le choix de la dépouille à inhumer sous l”« Autel de la Patrie » fournit un exemple de ritualisme ésotérique illustrant bien le passage du « luxe spirituel » nationaliste et militariste à celui du fascisme proprement dit, sans trop de scrupules. De ce point de vue, la systématicité des références symboliques et des hiérarchies, décidées avec une minutie d’expert-comtable ès symbole, est édifiante. Une commission fut constituée pour le choix deu corps, composée de deux officiers supérieurs (un général et un colonel), d’un officier subalterne (un lieutenant) et d’un sous-officier (un sergent), tous décorés de la médaille d’or, assistés d’un caporal-chef et d’un simple soldat (qui, étant donnée leur appartenance aux hommes du rang, n’étaient décorés que de la médaille d’argent). Ces messeiurs désignèrent un cadavre pour chacune des onze zones de guerre ; pour le choix des corps, on employa la méthode des petits papiers, mélangés dans une douille de projectile d’artillerie. Quatre officiers (tous décorés de la médaille d’or) accompagnèrent ensuite le long de la nef de la Basilique d’Aquilée la mère d’un homme tombé au combat, qui choisit parmi les onze cercueils celui destiné à l”« Autel de la Patrie ». Au moment de l’inhumation, une médaille d’or, embrassées par Victor Emmanuel III, fut clouée au cercueil à l’aide d’un marteau, lui aussi d’or.

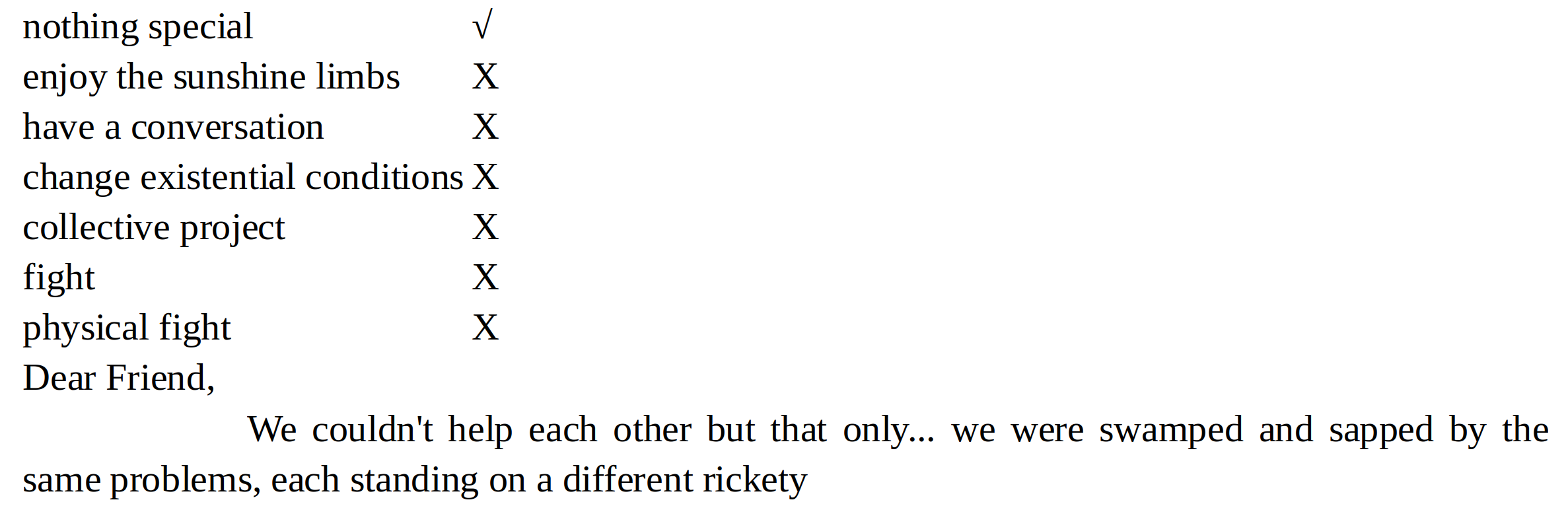

Lu

C’est une immense salle, noire comme un catafalque, surplombée d’une voûte étoilée à intervalles réguliers, dont chaque étoile représentait un martyr, un martyr fasciste. Leurs noms n’étaient inscrits nulle part […]. Désormais au ciel, devenus légion anonyme et sacrée, ils reposaient sous cette coupole de bitume, tandis qu’au centre de la salle un phonographe couvert de draperie, comme le sont les chevaux des corbillards, répétait à l’infini et en sourdine « Jeunesse, jeunesse ».1

Si l’on s’en tient aux questions de style, il suffira de noter que l’hôte officiel du Sacrario trouvait « génial et délicat » le concept (« dont le mérite est à attribuer au Duce lui-même ») « de rappeler par l’usage du mot « Présent » les grandes ombres des Martyrs, plutôt que les réduire aux frontières étroites de leurs nom mortels ». « Génial » : il s’agit avant tout d’une « trouvaille » ; « délicat » : la « trouvaille » est telle qu’elle permet de comprendre que le Duce possède non seulement un cerveau brillant, mais également un cœur sensible et raffiné. Cette hybridation entre stéréotypes héroïques et délicates attentions est difficilement conciliable avec les exigences d’une mystique radicale de la mort : encore une fois apparaît ici cette qualité petite-bourgeoise de la culture fasciste qui explique sa frilosité envers la mythologie. Cela peut sembler paradoxal, puisque le fascisme a évidemment fait un usage de matériaux mythologiques ; mais la technicisation des images mythiques (héroïques, romaines, etc.) opérée par le fascisme italien a précisément toutes les caractéristiques d’une frilosité fondamentale, d’une non-participation, d’une attitude de consommation plutôt que de dévotion : autant d’aspects en harmonie avec le refus radical, ou du moins l’ignorance radicale, de l’essence secrète implicite dans la production mythologique, quelle que soit sa forme. Le langage mythologique du fascisme italien – à la différence de ceux d’autres secteurs de la droite européenne – est quasi exclusivement exotérique : il est constitué de « trouvailles » plutôt que de rituels à proprement parler.

- Barbara Allason, Mémorie di una antifascista, 1919–1940, Milan, Edizioni Avanti !, p. 29–30 ↩

Il y a déjà deux sortes de choses qui nous accablent ingénument.

D’abord, lorsque nous nous reprochons le peu que nous avons. Il n’est pas possible de dire à quel point nous sommes peu capables de posséder et de vivre. Tout glisse d’instants en instants, glisse vers l’hors de portée, vers le souvenir et vers l’espoir. C’est donc ça, vivre ? c’est à ça que ça ressemble de l’intérieur : être soi-même ce qu’on a vu devant soi quand on était enfant ou adolescent ; c’est à ça que ressemble la vue depuis « je », depuis « moi » : avoir trente, quarante, cinquante ans, l’âge qu’avaient maman ou les invités, tous les adultes vus objectivement ? Ne jamais être là, à moitié et complètement endormi, même au plus fort des secousses qui s’efforcent en vain de briser le quotidien obscur et coulant ; c’est donc cela la vraie vie de cette femme, de cet homme – encore vingt ans et c’est bon, ce sera fait ? Quand vit-on, en fait ? Quand est-on soi-même consciemment présent dans la région de ses instants ou de ses réalisations, de ses réalités ?

Zuerst, wenn wir uns vorhalten, wie wenig wir jeweils Das Dunkel, haben. Es ist nicht zu sagen, wie wenig wir ganz eigentlich zu besitzen und zu erleben imstande sind. Alles gleitet und ist augenblicklich, gleitet in das nicht Erreichen, in Erinnern und Hoffen hinein. Also das ist zu leben ? so sieht das von innen aus, wenn man es selbst ist, was man als Kind und Jüngling vor sich warten sah ; so sieht das als ich selber aus, wenn man dreißig, vierzig, fünfzig Jahre alt wird, so alt wie damals die Mutter war, die fremden Gäste, alle die objektiv gesehenen Erwachsenen ? Nie dabei zu sein, halb und ganz verschlafen, auch nicht bei den stärksten Erschütterungen, die sich vergebens bemühen, den Alltag des Fließens und Dunkels zu brechen, das also ist das wirkliche Leben dieser Frau, dieses Mannes, noch zwanzig Jahre und es war die gesamte Verwirklichung gewesen ? Wann lebt man eigentlich, wann ist man selber in der Gegend seiner Augenblicke oder Verwirklichungen, Wirklichkeiten bewußt anwesend ? Aber, so eindringlich das auch zu fühlen ist, es entgleitet immer wieder, dieses Schattenhafte, wie das, was es meint.

And with great fear I inhabit the middle of the night

What wrecks of the mind await me, what drugs

to dull the senses, what little I have left,

what more can be taken away ?

The fear of travelling, of the future without hope

or buoy. I must get away from this place and see

that there is no fear without me : that it is within

unless it be some sudden act or calamity

to land me in the hospital, a total wreck, without

memory again ; or worse still, behind bars. If

I could just get out of the country. Some place

where one can eat the lotus in peace.

For in this country it is terror, poverty awaits ; or

am I a marked man, my life to be a lesson

or experience to those young who would trod

the same path, without God

unless he be one of justice, to wreak vengeance

on the acts committed while young under un-

due influence or circumstance. Oh I have

always seen my life as drama, patterned

after those who met with disaster or doom.

Is my mind being taken away me.

I have been over the abyss before. What

is that ringing in my ears that tells me

all is nigh, is naught but the roaring of the winter wind.

Woe to those homeless who are out on this night.

Woe to those crimes committed from which we

can walk away unharmed.

So I turn on the light

And smoke rings rise in the air.

Do not think of the future ; there is none.

But the formula all great art is made of.

Pain and suffering. Give me the strength

to bear it, to enter those places where the

great animals are caged. And we can live

at peace by their side. A bride to the burden

that no god imposes but knows we have the means

to sustain its force unto the end of our days.

For that is what we are made for ; for that

we are created. Until the dark hours are done.

And we rise again in the dawn.

Infinite particles of the divine sun, now

worshipped in the pitches of the night.

Depuis le temps que vous vouliez qu’on se parle et qu’on se taisait, cette fois on va parler. On sait bien que pour la plupart d’entre vous, vous voulez simplement nous aider. Chacun à votre manière, vous avez tout essayé. Vous avez été sévère, laxiste, patient, impatient, prévenant ou lointain ; vous avez réfléchi, discuté entre vous, avec nous, avec l’administration.

Vous nous avez dit tellement de choses, nous on disait rien ou si peu, on se taisait, on souriait. Vous nous disiez : chez moi ça rigole pas on travaille, ou bien ici on rigole mais on bosse, ou bien si vous ne faites rien ne dérangez pas vos camarades qui eux… ou bien faites un effort ! ou bien Monsieur Untel vous croyez qu’au travail vous pourrez arriver en retard ? ou bien ah c’est toi va t’asseoir, ou bien répondez ? personne ne sait ? ou bien en dix ans de carrière je n’ai jamais vu ça ! ou bien si vous avez un problème passez me voir à la fin du cours, ou bien allez‑y posez des questions ! et aussi j’ai une fille de votre âge, on se tait quand je parle, Messieurs, prenez une feuille, répétez ce que je viens de dire, allez me chercher un billet, je vous préviens avec moi ça ne sera pas comme avec Monsieur Machin.

Et bien si ! C’est pareil, vous avez tout essayé ça n’a rien changé. Vous nous avez soutenus au conseil, vous avez vu nos parents, vous vous êtes dit : « et si c’était mon fils », vous avez travaillé, recommencé, préparé des cours, des visites, des stages, des exposés, des sorties, on a bu des cafés ensemble, vous avez fait grève, vous avez gueulé, pleuré peut-être, ça n’a rien changé.

Années après années, nous étions avalés par le laminoir social, les élèves que vous avez sauvés, vous les portez comme des décorations, elles sont méritées, quel boulot pour chacun d’eux ! Mais c’est pas possible pour tout le monde !

Le problème c’était pas nous, c’était pas vous, c’est tout le reste !

[pdf]first glass broken on patio no problem

forgotten sour cream for vegetables no problem

Lewis MacAdam’s tough lower jaw no problem

cops arriving to watch bellydancer no problem

plastic bags of melted ice no problem

wine on antique tablecloth no problem

scratchy stereo no problem

neighbor’s dog no problem

interviewer from Berkeley Barb no problem

absence of more beer no problem

too little dope no problem

leering Naropans no problem

cigarette butts on the altars no problem

Marilyn vomiting in planter box no problem

Phoebe renouncing love no problem

Lewis renouncing Phoebe no problem

hungry ghosts no problem

absence of children no problem

heat no problem

dark no problem

arnica scattered in nylon rug no problem

ashes in bowl of bleached bone & Juniper berries no problem

lost Satie tape no problem

loss of temper no problem

arrogance no problem

boxes of empty beer cans & wine bottles no problem

thousands of styrofoam cups no problem

Gregory Corso no problem

Allen Ginsberg no problem

Diane di Prima no problem

Anne Waldman’s veins no problem

Dick Gallup’s birthday no problem

Joanne Kyger’s peyote & rum no problem

wine no problem

coca-cola no problem

getting it on in the wet grass no problem

running out of toilet paper no problem

decimation of pennyroyal no problem

destruction of hair clasp no problem

paranoia no problem

claustrophobia no problem

growing up on Brooklyn streets no problem

growing up in Tibet no problem

growing up in Chicano Texas no problem

bellydancing certainly no problem

figuring it all out no problem

giving it all up no problem

giving it all away no problem

devouring everything in sight no problem

what else in Allen’s refrigerator ?

what else in Anne’s cupboard ?

what do you know that you haven’t told me yet ?

no problem. no problem. no problem.

staying another day no problem

getting out of town no problem

telling the truth, almost no problem

easy to stay awake

easy to go to sleep

easy to sing the blues

easy to chant sutras

what’s all the fuss about ?

it decomposes – no problem

we pack it in boxes – no problem

we swallow it with water, lock in the trunk

make a quick gateway NO PROBLEM

Quand Perceval revient au château du Graal, la bouche pleine d’interrogations, il ouvre une à une les portes, fermées depuis les siècles, il guérit les rois du Graal, les Rois-Pécheurs, les Rois Blessés. Il ouvre la porte de la dernière chambre : dans l’obscurité, il découvre le sphinx, et le sphinx lui dit : « Quelle est la réponse ? » « Non, répond Perceval, quelle est la question ? »

Il y a ceci de commun à l’énigme du poème de Guillaume IX et à celle de l’image muette du cortège du Graal dans le « roman » de Chrétien de Troyes, qu’aucune question n’est posée. Guillaume IX dit : voilà le néant, le « néant pur » que vous allez entendre ; le Roi-Pécheur montre le Graal qui passe, porté par la jeune fille. C’est à celui qui voit, c’est à celui qui entend de poser la question, à laquelle, une fois posée, il n’y aura qu’une réponse possible, la bonne. Mais pour poser la question qui convient à ce qui est montré, il faut, déjà, savoir. n fa ut être dans l’état de celui qui peut savoir. Il faut, si on est auditeur de Guillaume IX ou Aimeric de Peguilhan, être de ceux à qui Cavalcanti adressera sa chanson « doctrinale », donna me pregha… De ceux qui « entendent », qui « hanno intendimento ». Il faut, si on est un auditeur, un lecteur de Chrétien de Troyes, être, comme Perceval doit le devenir, en « état » de savoir. Alors, alors seulement, la question se posera d’elle-même et aura d’elle-même sa réponse.

On voit que la situation de Perceval est un renversement de celle d’Œdipe. Il ne faut pas résoudre les énigmes, répondre aux questions posées par les sphinx. L’énigme doit rester hors question, autant que hors réponse, sous peine de catastrophe. Dans le Roman du Graal, la catastrophe a eu lieu avant, et le monde reste dans le désastre jusqu’à ce que Perceval soit en mesure de poser la question. On pourrait dire que le renversement de Chrétien de Troyes, et d’autant plus si on admet, ce que je crois vraisemblable, que l’énigme a le même « nœud », l’inceste, dans les deux cas, consiste à transformer l’énigme en mystère, en mystères : le et les mystères du Graal. On a alors quelque chose qui satisfait à ces quelques axiomes :

(i) L’énigme épuise les mystères.

(ii) Chaque mystère s’approche de l’énigme.

(iii) Le Système des mystères a pour limite l’énigme.

(iv) Un mystère peut être élucidé, pas une énigme.

On remarquera aussi que la Graal-fiction ci-dessus a elle-même un mystère, dont la « solution par allusion » est Gertrude Stein.

L’énigme du néant reste énigme. Cela ne tient pas seulement aux intentions fort éloignées de Guillaume IX ou Peguilhan et Chrétien de Troyes, mais à la nature même des deux formes : canso et roman. Si le « roman » est monstration, il est vrai qu’on ne montre pas le « nien »· Le néant ne peut que rester énigme.

Le dire de la poésie qui est dire d’amour n’est pas une théorie de l’amour. Il n’y a pas de théorie de l’amour des troubadours, ou encore : tout le grand chant est théorie d’amour ; le vrai de l’amour est dit d’évidence, est dit en rimes, en rapprochements, en oppositions, en échos de rimes, est dit en rythme. La maladie explicative ne les atteint pas.

Approcher la théorie d’amour des troubadours exige un effort indirect, une confrontation de canso à canso : elles se répondent d’un bord à l’autre du champ des rimes ; saisir le sens dans les ombres entre deux strophes, dans la réfraction de toutes ces voix : Jaufre Rudel et Bernart de Ventadour, Giraut de Bornelh et Raimbaut d’Orange, Arnaut Daniel, Peire Vidal ou Raimbaut de Vaqueiras. C’est interroger les « biographies », les vidas et razos (des « commentaires » des cansos les plus célèbres), où à travers les récits et les contes ce n’est pas la vérité documentaire (celle que cherchent patiemment les spécialistes de la poésie provençale) qui importe seule mais la leçon, l’« exemple », la mise en évidence didactique des fondements de l’amour que de manière oblique, subtile, ironique ou polémique les rédacteurs des vidas (des troubadours sans doute eux-mêmes) ont insinués dans leur prose, inventant du même coup un genre, celui de la fiction courte en prose, cette petite forme de prose destinée à une faveur considérable elle aussi, à une postérité immense (le décaméron, par exemple, en procède), sous divers noms : nouvelle, cuento, « vies brèves »…

On peut enfin lire quelque chose du sens de la théorie d’amour en dehors du trobar, car les réactions, les influences du grand chant sur les littératures médiévales ont été immenses. On peut envisager, et c’est l’hypothèse qui est retenue ici, que la première prose de roman, celle du Lancelot en prose, à la suite du roman en vers, octosyllabiques, de Chrétien de Troyes est une immense illustration polémique de l’amors. La théorie de l’amors ne s’explique pas, elle n’est pas dicible en des termes autres que les poèmes mêmes où elle apparaît, mais on peut, indirectement, la montrer. Le roman d’amour médiéval est, très largement, la mise en œuvre de cette « monstration » la manifestation romanesque de l’amors.

Il s’est révélé que parmi les employés que je paye à la journée, certains, peu scrupuleux, n’accomplissent pas le travail d’une journée méritant une journée de salaire, et qu’ils ne remplissent pas leur devoir, qui est de travailler de toutes leurs forces à la croissance légitime de mes intérêts (par quoi ils atteignent les objectifs pour lesquels ils sont payés). Certains ont prétendu à une sorte de droit à musarder, estimant que leur cadence et leur habileté les autorisaient à travailler moins d’heures que les autres. D’autres, particulièrement insensés, ont visiblement cru qu’il suffisait de faire acte de présence sans s’investir dans le travail ; ils ont fini par s’imaginer être seuls juges de leurs devoirs et, par un recours à une justice fantaisiste, se sont figurés que leur salaire leur serait dû même s’ils alignaient leurs efforts sur les plus fainéants. Ils oublient un peu vite la parabole de l’évangile selon laquelle c’est au maître seul que revient d’évaluer les efforts, que ceux-ci soient fournis à la onzième ou la sixième heure – et rien ne garantit que le premier arrivé sur son poste de travail reçoive quoi que ce soit. […] D’autres encore ont eu l’impudence de se glorifier de leur nonchalance et de vanter les mérites de leurs collègues plus diligents, estimant que leur paresse et leur négligence – sauf quand ils se savent observés ! – leur donneraient droit aux mêmes salaires que ceux qui besognent consciencieusement. Par ailleurs, il en est qui manifestent un haut sens de l’honnêteté, et qui se donnent la peine d’être dignes de leur contrat et de la confiance qui leur est faite ; ceux-ci font volontiers des heures supplémentaires, si c’est le prix pour maintenir les performances de l’usine. […] Afin que la paresse et la nonchalance des uns soient détectées et que l’honnêteté et la diligence des autres soient récompensées, j’ai cru bon de faire compter les heures de travail par un surveillant, et d’ordonner […] que soient travaillées de manière effective quatre-vingts heures par semaine, déduction faite du temps passer dans les tavernes, dans les débits de boissons, dans les cafés, ainsi que du temps passé à déjeuner, à dîner, à jouer, dormir, fumer, chanter, lire les nouvelles, se disputer, se quereller ou à discuter de toute chose sans rapport avec mon usine, et ne me concernant aucunement.

Where as it hath been found by sundry I have employed by the day have made no conscience in doing a day‘s work for a day‘s wages, nor have not had a due regard in doing their duty of labouring to do their utmost in the lawful propagating my interest and answer the end of their being paid. Some have pretended a sort of right to loyter, thinking by their readiness and ability to do so sufficient in less time than others. Others have been so foolish to think that bare attendance without being imployed in business is sufficient, and at last thought themelves single judges what they ought to do, and came to the imaginary justice that they have thought that if they do as much as those that do least intitleth them to their wages, forgetting the parable in the gospel that it is entirely in the master‘s pleasure to pay him as much that cometh in the eleventh hour as he that came in the sixth hour, and no inquiry to he that came first […] Others so impudent as to glory in their villany and upbrade others for their diligence thinking that their sloath and negligence with a little eye service intitleth them to the same wages as those that discharge a good conscience. On the other hand, some have a due regard to justice and will put forth themelves to answer their agreement and the trust imposd in them and will exceed their hours rather than service shall suffer. I have in most services manner taken into consideration of persons that have the numberless number of persons that have been ruined by the extravagancy and negligence of their servants, and my charges in wages being so great and without there be a due care taken that I have service answerable to the wages I pay […] To the end that sloath and villany in one should be detected and the just and diligent rewarded, I have thought meet to create an account of time by a Monitor, and […] it is hereby declared that the intend and meaning of eighty hours must be in neat service ater all deductions for being at taverns, alehouses, coffee houses, breakfast, dinner, playing, sleeping, smoaking, singing, reading of news history, quarrelling, contention, disputes or anything else foreign to my business that doth not altogether belong to me.