Transposer « une forme artistique » dans un « cadre » qui lui est étranger, en prétendant vouloir en mesure la « force », est une opération vide de sens : elle entraîne la dénaturation de l’objet dont elle cherche à évaluer la puissance. Ce type de manipulation, en effet, consiste toujours à réifier l’œuvre en la réduisant à une de ses parties, tenues arbitrairement pour sa forme immanente.

Citations

On peut encore souligner à quel point une telle vision de l’art et de la littérature nous aveugle sur l’ordinaire de leur fonctionnement, en attirant toute notre attention sur des événements exceptionnels qu’elle survalorise. La plupart des amateurs d’art, des lecteurs, des critiques disent sans ambages que la grande majorité des œuvres qu’ils observent, qu’ils lisent ne parvient guère à déclencher chez eux la moindre expérience esthétique digne de ce nom.

Les textos que l’auteur [Manuel Joseph] échange au cours d’épisodes de sa vie sentimentale, les mails qu’il rédige avec ses collaborateurs pour finaliser ses interventions, jusqu’à ce texte « Synaptic chick », au départ présenté pour être publié dans un catalogue d’exposition et finalement écarté, tout cela constitue le matériau dans lequel l’écriture des Baisestioles effectue comme un carottage médiologique, perçant la matière communicationnelle, des couches les plus privées aux plus publiques. La médiasphère n’est plus conçue comme un espace polarisé d’émetteurs-récepteurs, les uns pouvant tromper, influencer les autres, largement réduits à un rôle de consommation passive. Elle est saisie comme une nappe collaborative où chaque sujet est un acteur pluriel capable non seulement de jouer le rôle d’envoûté et de propagateur de formules envoûtantes, mais aussi de contribuer, par ses paroles même les plus personnelles, à construire les conditions de possibilité d’envoûtement et à en favoriser certaines conséquences idéologiques et sociales.

Les conceptions de la littérature qui prévalent, non seulement celles enseignées, mais aussi celles incrustées dans nos réflexes mentaux, définissent les objets poétiques comme des objets verbaux a priori porteurs de qualités distinctives et appréciables d’abord pour cette raison. Le texte poétique, donc, avant même qu’on ait statué sur la fonction, est attendu comme un complexe de qualités particulières qui le distinguent des usages communs, sans autre valeur que celle de dire ce qu’ils ont à dire. De Boileau à Roubaud (en passant par Hugo, Ponge ou Barthes), se perçoit, malgré l’intense diversité des reconceptions, une même logique de définition, un même présupposé : la poésie opère une transformation qualitative sur la langue, elle se donne concrètement comme une intensification de qualités ou de propriétés linguistiques dont la perception s’imposerait d’elle-même, voire s’opposerait au flux verbal commun des langages de la communication. Une même métaphore sert alors de sous-bassement définitionnel, celle du modelage d’un matériau brut donné ou d’une « nature » première que l’artisanat des lettres transforme en objet de culture.

Par « définition qualitatives », je désigne cet ensemble de théories qui caractérisent la poésie comme expression possédant a priori un certain nombre de traits particuliers essentiels, formels ou sémantiques, parfois pragmatiques, grâce auquel il serait possible de l’identifier : « pensée par images », « hésitation prolongée entre le son et le sens », « primauté de la vision », « accent mis sur la substance du message », « langage qui dit ce qu’il dit en le disant », etc. Leur multiplication est considérée comme le signe même de la modernité poétique : l’éclatement d’une poésie qui s’affirme comme recherche incessante de ce qu’elle peut-être. […] Mais il suffit d’assister, par exemple, à une compétition de bodybuilding pour observer que, somme toute, les façons d’attirer l’attention sur ses propres qualités substantielles sont à la fois largement contextuelles, conventionnelles (donc non essentielles) et d’une variété assez limitée.

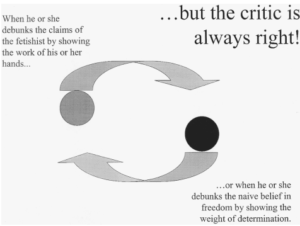

We can summarize, I estimate, 90 percent of the contemporary critical scene by the following series of diagrams that fixate the object at only two positions, what I have called the fact position and the fairy position—fact and fairy are etymologically related but I won’t develop this point here. The fairy position is very well known and is used over and over again by many social scientists who associate criticism with antifetishism. The role of the critic is then to show that what the naı¨ve believers are doing with objects is simply a projection of their wishes onto a material entity that does nothing at all by itself. Here they have diverted to their petty use the prophetic fulmination against idols “they have mouths and speak not, they have ears and hear not,” but they use this prophecy to decry the very objects of belief— gods, fashion, poetry, sport, desire, you name it—to which naı¨ve believers cling with so much intensity. And then the courageous critic, who alone remains aware and attentive, who never sleeps, turns those false objectsinto fetishes that are supposed to be nothing but mere empty white screens on which is projected the power of society, domination, whatever. The naïve believer has received a first salvo.

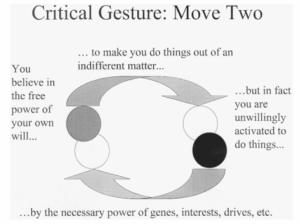

But, wait, a second salvo is in the offing, and this time it comes from the fact pole. This time it is the poor bloke, again taken aback, whose behavior is now “explained” by the powerful effects of indisputable matters of fact : “You, ordinary fetishists, believe you are free but, in reality, you are acted on by forces you are not conscious of. Look at them, look, you blind idiot” (and here you insert whichever pet facts the social scientists fancy to work with, taking them from economic infrastructure, fields of discourse, social domination, race, class, and gender, maybe throwing in some neurobiology, evolutionary psychology, whatever, provided they act as indisputable facts whose origin, fabrication, mode of development are left unexamined).

Do you see now why it feels so good to be a critical mind ? Why critique, this most ambiguous pharmakon, has become such a potent euphoric drug ? You are always right ! When naïve believers are clinging forcefully to their objects, claiming that they are made to do things because of their gods, their poetry, their cherished objects, you can turn all of those attachments into so many fetishes and humiliate all the believers by showing that it is nothing but their own projection, that you, yes you alone, can see. But as soon as naı¨ve believers are thus inflated by some belief in their own importance, in their own projective capacity, you strike them by a second uppercut and humiliate them again, this time by showing that, whatever they think, their behavior is entirely determined by the action of powerful causalities coming from objective reality they don’t see, but that you, yes you, the never sleeping critic, alone can see. Isn’t this fabulous ? Isn’t it really worth going to graduate school to study critique ? “Enter here, you poor folks. After arduousyears of reading turgid prose, you will be always right, you will never be taken in any more ; no one, no matter how powerful, will be able to accuse you of naïveté, that supreme sin, any longer ? Better equipped than Zeus himself you rule alone, striking from above with the salvo of antifetishism in one hand and the solid causality of objectivity in the other.” The only loser is the naïve believer, the great unwashed, always caught off balance.

Is it so surprising, after all, that with such positions given to the object, the humanities have lost the hearts of their fellow citizens, that they had to retreat year after year, entrenching themselves always further in the narrow barracks left to them by more and more stingy deans ? The Zeus of Critique rules absolutely, to be sure, but over a desert.

On est à Courchevel, qui n’est pas Courchevel puisque c’est le café du rond-point d’entrée de la ville, une sorte de pub avec du bois partout, ce pour quoi on l’appelle Courchevel. On boit un demi, une pinte, un demi, dans l’air frais du soir de février. On est penchés sur le téléphone de Charles, qui déroule les œuvres de Antke*, une grosse artiste hollandaise. Ce sont des formes organiques qui pendent. Naturellement il y a depuis Morris au moins énormément de formes qui pendent, et encore plus de formes organiques qui pendent, mais il y a aussi énormément de tableaux depuis la Renaissance et ce n’est pas pour ça qu’on reproche à tous les tableauteurs de faire des tableaux ou des tableautins – raison pour laquelle on distingue, ayant l’œil bon ou mauvais, les formes organiques qui pendent des formes organiques qui pendouillent et des formes qui auraient mieux fait de pendre autrement.

Il a voyagé davantage.

Que sa maille soit synthétique ou de mouton, des tas d’opérations chimiques dont ni vous ni moi ne comprenons le quart l’ont enduit et tissé assoupli et cousu. Il est passé à la machine. Les doigts de quelle femme, les mains de quel homme l’ont disposé et lissé ? Ou bien il est tombé tout dru des chaînes jusque dans un panier, comme une tête.

Pourquoi faut-il qu’il n’occupe que notre vision périphérique tandis que toute notre attention est fixée sur ce qui sort d’un col si parfait qu’il épouse le cou gracile qu’il barre de son trait noir ?

Nous imaginons que, tous morts, il sera là pour nous survivre car il est jeune. Mais aucun homme ne vit assez longtemps pour que son pull, entier ou par fragments, ne demeure après lui.

C’est de ce pull que vous, si vous le voulez bien, prélèverez l’ADN ancien il vous renseignera sur ce que nous fûmes.

Le porteur du pull aura disparu dans un ensemble humain relativement vaste où les nucléotides néandertaliens seront minoritaires.

À la teinte globalement brumeuse de ce qui précède et de ce qui suit à cet ensemble, il faut bien le dire, marécageux, au mieux landais, ou plutôt landeux, je peux à présent ajouter un morceau net, bien contourné, conformé, une réponse sinon une solution, parce que si la littérature ne sert qu’à planter des ambiances alors quoi, ne sert qu’à décrire des situations alors quoi, n’est qu’une mesure du temps alors quoi, une reprise d’anecdotes alors quoi, un lâcher de groupes nominaux alors quoi, un choix entre le présent et le passé composé alors quoi, l’espoir d’une implantation, d’une implémentation alors quoi, la préparation d’une conversation future alors quoi, d’une dispute, d’un débat, une installation de mémoires alors quoi, une rage millimétrée alors quoi, posée là en attente de quoi, alors qu’aux lancers divers de propositions qui tombent toutes pile comme d’acheter la Birmanie, de diviser en deux l’Australie, de parachuter des meutes de chiens sur le Vanuatu, d’imposer un régime universel avec des carottes en entrée, de ne plus fabriquer que des chaussettes hautes, de transposer la Biélorussie et tout ce qu’elle contient en Asie du Sud-Est, de tronçonner désormais les pins dans l’autre sens –, alors quant à tout ça, ce qui précède et ce qui suit, j’ai une réponse, est-ce bien une réponse, plutôt un indice : c’est l’internet, l’internet des années 90 dans ses canaux les plus chevelus ; je ne dirais pas puérils ni même bizarres, mais chevelus.

Car ceux qui aujourd’hui ont cinquante ans, soixante ans, soixante-dix ans, inventèrent ou baignèrent en partie dans l’internet chevelu de ces années-là, et la décoction que cela fit, a fait (passé composé), fait (présent de l’indicatif), pose sans principe des croix gammées au fond des piscines, des musicales flatulences, des courbettes algorithmiques (vous saluent bien bas avant de vous dévorer le cul).

C’est pourquoi je ne suis pas sûre que la référence à Himmler, Heydrich, Wolff, von Herff, Ganzenmüller ou Globocnik soit si pertinente alors qu’une menace bien placée suffit, une plante d’appartement, une séquestration, un jeu débile et un orchestre.

Quel que soit l’à‑venir, ceux-là seront noyés dans la boue écrasés, à celle-là on coupera le cul avant de le mettre en conserve, et ces autres vomiront des paillettes jusqu’à ce que mort s’ensuive. À cette autre la gorge entaillée d’où sort un pied coupé, çui-ci castré enfoncé dans un pneu, çui-là aux yeux descendus dans les dents. À cet autre encore entonnoir dans le rectum, incarcéré dans un ouf, étouffé dans une peau de poisson, ouvert en deux l’épiderme déroulé en tapis, râpé jusqu’à l’os, nivelé par une enclume, scalpé sur tout le corps, chiant par le nez, pissant par les oreilles, écartelé sur des clous, des lames, des scies sauteuses, pendue par les petits doigts, les cheveux, les globes oculaires, raclée dans le vagin, javellisée et récurée, fracassée côté gauche, intacte côté droit qui voit l’autre, les ongles arrachés, les doigts trempés dans l’alcool à quatre-vingt-dix, le tronc découpé à la machette, les épaules macérées dans l’huile bouillante, le dos encastré dans une pierre, la pierre suspendue à vingt mètres, le tout à moins cinquante degrés, farandoulo en file indienne tombant un à un dans la fosse, basculant de la tête, du corps, du cul, des pieds, ensevelis à la tractopelle, damés à la dameuse.